|

擇丂懞丂丂堦丂晇

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 擭戙 | 椶暿 | 惢巺怑岺 | 朼愌怑岺 | 憿慏怑岺 | 栘斠怑岺 | 峼嶳岯晇 | 嵦扽岯晇 | 拠巇 | 偦偺懠 | 憤寁 |

| 30擭(7寧乣12寧) | 嶲壛恖堳 | 84 | 220 | 71 | 500 | 473 | 40 | - | 2,122 | 3,510 |

| 審悢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 21 | 32 | |

| 31擭(1寧乣12寧) | 嶲壛恖堳 | 425 | 晄柧 | 1,178 | 1,250 | 157 | 304 | - | 2,979 | 6,293 |

| 審悢 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 27 | 43 | |

| 32擭 | 嶲壛恖堳 | 晄柧 | - | - | - | 214 | - | 3,600 | 1,020 | 4,834 |

| 審悢 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 11 | 15 | |

| 33擭 | 嶲壛恖堳 | 45 | 500 | - | - | 1,302 | - | - | 409 | 2,316 |

| 審悢 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | 11 | |

| 34擭 | 嶲壛恖堳 | 75 | - | - | 40 | 98 | 680 | 87 | 968 | 1,948 |

| 審悢 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 18 | |

| 35擭 | 嶲壛恖堳 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1,797 | 1,849 |

| 審悢 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | |

| 36擭 | 嶲壛恖堳 | 185 | - | 800 | - | - | - | 374 | 1,359 | |

| 審悢 | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 | 9 | ||

| 37擭 | 嶲壛恖堳 | 63 | - | - | 14 | - | - | 820 | 897 | |

| 審悢 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | ||

| 38擭 | 嶲壛恖堳 | 700 | 80 | 150 | 70 | 532 | - | 3,481 | 5,013 | |

| 審悢 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | 19 | ||

| 39擭 | 嶲壛恖堳 | 428 | - | - | 350 | 325 | - | 934 | 2,037 | |

| 審悢 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 8 | 13 | ||

| 40擭 | 嶲壛恖堳 | - | - | 691 | 249 | 2,471 | 1,410 | 6,662 | 11,483 | |

| 審悢 | - | - | 3 | 4 | 16 | 6 | 31 | 60 | ||

丂峏偵丄杮峞偱庡偨傞懳徾偲偡傞懌旜摵嶳偺応崌偵偼丄摉帪偲偟偰偼杦傫偳桞堦偺丄幮夛庡媊幰偺巜摫偵傛傞楯摥幰慻怐丄楯摥塣摦偑懚嵼偟丄偟偐傕丄偦偺柧帯40擭偺朶摦偼丄摨擭偺堦楢偺塣摦偺岥壩傪愗傝偦偺峍梘偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨丄偲偄偆堄枴偱傕偒傢傔偰廳梫側傕偺偱偁傞丅

丂傑偢丄栤戣偺庤偑偐傝傪摼傞偨傔偵丄廬棃偺尋媶偑丄柧帯40擭偺峼嶳偵偍偗傞楯摥塣摦偺峍梘傪偳偺傛偆偵昡壙偟丄婯掕偟偰偄傞偐傪尒偰偍偙偆丅

丂戝壨撪巵偼丄懌旜朶摦偵偮偄偰丄乽摿挜偼丄壵楏側尨惗揑楯摥娭學偲搝楆惂揑斞応惂搙偺嫮搙側巟攝偲偼丄楯摥慻崌偺椡傪傕偭偰偟偰偼僐儞僩儘乕儖偱偒側偄朶摦傪庝偒婲偡偲偄偆揰(12b)乿偵偁傞偲偝傟丄峏偵丄乽巐廫擭戙偵偍偗傞奺抧偺扽岯丄峼嶳丄憿慏強丄孯岺彵摍偵偍偗傞戝婯柾側憟媍偺昿敪偼丄壗傟傕懌旜摵嶳偺朶摦偲摨偠幮夛揑婎斦偵傕偲偯偔傕偺偱偁偭偨(13)乿偲愢偐傟偰偄傞丅

丂枖丄巵偼丄40擭戙偵偍偗傞僗僩儔僀僉偺摿挜傪丄師偺傛偆偵弎傋傜傟偰偄傞丅

丂乽偡傋偰傪捠偠偰捓嬧堷忋梫媮偑嫟捠偟偰偄傞丅愴帪拞梷惂偝傟偰棃偨捓忋偘梫媮偑堦嫇偵夝寛傪昇偭偨偺偱偁傝丄傑偨愴屻偵偍偗傞恖堳惍棟偲崌棟壔偵偲傕側丂偆楯摥嫮壔傕偍偺偢偐傜捓忋偘偵楯摥幰傪悥偐偟傔偢偵偼慬偐側偐偭偨偱偁傠偆(14)丅乿

丂乽奺庬偺扽岯偺傎偐偲偔偵摵嶳偵偍偗傞僗僩偑嵺棫偭偰懡偔戝婯柾偱偁傞偺偼丄寖偟偄孯帠揑廀梫偲峼嶳偵偍偗傞晻寶揑埑惂偲偺擇廳偺瀪瀲偵懳偡傞楯摥幰偺斀潧偺寢壥偱偁傠偆(15)丅乿

丂乽僗僩偑壗傟傕惓忢側宍偱敪揥偡傞偺偱側偔丄帺慠敪惗揑側宍懺偱杣敪偟偰偄傞丅楯摥慻崌偑懚嵼偟丄偦偺梫媮偑梕傟傜傟偢偵僗僩偑婲傞偺偱偼側偔丄壵楏側楯摥忦審傗恎暘揑側峉懇偵懳偡傞烼愊偟偨晄枮偑壗偐偺摫壩偱杣敪偡傞偺偱偁傞(16)丅乿偙偺懠丄巵偼丄奺強偱偙偺揰偵娭偟偰尵媦偝傟偰偄傞偑丄偦傟傜傪傑偲傔傞偲丄柧帯40擭偺峼嶳楯摥塣摦偺峍梘偺婯掕劅劅戝壨撪巵偼偙傟傪柧椖側宍偱帵偝傟偰偄傞傢偗偱偼側偄偑劅劅偼丄師偺偛偲偒傕偺偲峫偊傜傟傞丅

丂1)丂崻杮揑偵偼丄壵楏側尨惗揑楯摥娭學偲搝楆惂揑斞応惂搙偺嫮搙側巟攝偵傛偭偰庝偒婲偝傟偨傕偺偱偁傞丅

丂2)丂偟偐傕丄楯摥慻崌慻怐偑梷埑偝傟偰偄偨偨傔偵丄斀峈偼丄忢偵丄乽杮擻揑乿偁傞偄偼乽帺慠敪惗揑乿側宍懺傪偲傜偞傞傪摼側偐偭偨丅

丂3)丂偲偔偵40擭偵峍梘傪帵偟偨偺偼丄愴帪拞偺捓嬥僗僩僢僾偵壛偊丄愴屻偵偍偗傞恖堳惍棟偲丄崌棟壔偵偲傕側丂偆楯摥嫮壔偵傛傞傕偺偱偁傞丅

丂娸杮塸懢榊巵傕偙傟偲傎傏摨條偺尒夝偱偁傞偙偲偼丄師偺堷梡偵傛偭偰抦傜傟傞丅

丂乽柧帯巐廫擭偵偼愴屻嫲峇偑杣敪偟丄懡偔偺幐嬈幰傪弌偟丄楯摥幰奒媺偺媷朢壔挊偟偔丄楯摥幰偼楏偟偄抏埑偺傕偲偵憡纟偄偱帺慠敪惗揑側僗僩儔僀僉偵棫忋偭偨偺偱偁傞(17)丅乿

丂乽嶰廫擭戙枛偐傜巐廫擭丄巐廫堦擭偵榠傞僗僩儔僀僉偺昿敪偼丄尨惗揑楯摥娭學偵懳偡傞楯摥幰偺帺慠敪惗揑側峈憟偱偁傝丄帺妎偟慻怐壔偝傟偨楯摥幰偺堄幆揑側僗僩儔僀僉偱偼寛偟偰側偐偭偨偺偱偁傞(18)丅乿

丂偙傟埲忋偺堷梡偼旔偗傞偑丄偙偆偟偨昡壙偑廬棃偺傎傏堦抳偟偨尒夝偱偁傞偙偲偼彸擣偝傟偰傛偄偱偁傠偆丅

丂偐偐傞婯掕偼惓摉偱偁傠偆偐丅

丂堦墳偼劅劅偲偄偆偺偼丄偙傟傜偑壗傟傕孾栔揑奣愢彂偱偁傞偙偲傪峫椂偵擖傟傞側傜偽丄岆傝偱偁傞偲偼尵偊側偄丅偟偐偟丄枖丄廩暘偵惓妋側婯掕偲傕尵偄擄偄丅壗屘側傜偽丄偙傟傜偺婯掕偼丄偲偔偵柧帯40擭偲偄偆帪揰偵偍偄偰偺丄偲偔偵峼嶳楯摥幰偺丄斀峈塣摦偺峍梘偺崻嫆傪柧傜偐偵偟偰偄側偄偐傜偱偁傞丅

丂乽慜弎偺婯掕偼楌巎惈傪寚偄偰偄傞乿偲偺斸敾偵懳偟丄戝壨撪巵丄娸杮巵偼丄偁傞偄偼師偺偛偲偔斀斸敾偝傟傞偐傕偟傟側偄丅乽変乆偼丄柧帯40擭偵塣摦偑峍梘傪帵偟偨梫場偲偟偰丄恖堳惍棟偲崌棟壔偵傛傞楯摥嫮壔丄偁傞偄偼愴屻嫲峇偵傛傞幐嬈憹戝丄楯摥幰奒媺偺媷朢壔摍偺梫場傪帵偟偰丄偙傟傪柧傜偐偵偟偰偄傞偱偼側偄偐乿偲丅

丂偙偺庡挘偼柧敀偵岆傝偱偁傞丅

丂娸杮巵偺尵傢傟傞愴屻嫲峇偼丄偨偟偐偵40擭1寧偵偼姅幃巗応偺掅棊偲偟偰丄偦偺挍傪帵偟偰偄傞丅偟偐偟丄偙傟偑幚嵺偵帠嬈忋偵塭嬁傪媦傏偡偺偼丄40擭10寧偵杣敪偟偨傾儊儕椡偺嫲峇埲屻偺偙偲偱偁傝丄傓偟傠40擭偺忋敿婜偼丄慜擭屻敿偐傜偺婇嬈僽乕儉偑懕偄偰偄偨偺偱偁傞(19)丅懠曽丄僗僩儔僀僉偼丄偄偢傟傕丄40擭偺慜敿婜偵廤拞偟偰偄傞(20)丅偦傕偦傕嫲峇偺嵺偵丄捓忋偘傪庡偲偡傞峌寕揑僗僩儔僀僉偺昿敪偼峫偊傜傟側偄丅傓偟傠丄壗傛傝傕偙偺帪揰偱栤戣偵側傞偺偼丄愴屻偺暔壙摣婱偵傛傞幚幙捓嬥偺掅棊偱偁傞(21)丅乽偡傋偰傪捠偠偰捓嬥堷忋偘梫媮偑嫟捠偟偰偄傞乿偺偼丄傑偝偵偙偺屘偱偁傞丅

| 擭師 | 慡崙嶻摵崅(A) 嬕 | 桝弌摵崅(B)丂嬕 | (B)/(A)丂亾 | 丂(A)-(B)丂嬕 |

|---|---|---|---|---|

| 柧帯30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |

33,982,217 35,039,592 40,459,709 40,528,612 45,652,927 48,390,637 55,312,343 53,538,368 59,158,327 64,191,051 66,971,314 |

23,236,325 27,423,890 35,567,379 34,129,290 36,656,434 34,423,015 46,024,966 34,903,132 34,099,867 56,670,864 53,450,776 |

68.4 78.3 87.9 84.2 80.3 71.1 83.2 65.2 57.6 88.3 79.8 |

10,745,892丂 7,615,702丂 4,892,330丂 6,398,322丂 8,996,493丂 13,967,622丂 9,287,377丂 18,635,236丂 25,058,460丂 7,520,187丂 13,520,538丂 |

丂偱偼偙偙偱丄乽愴屻嫲峇乿傪乽暔壙摣婱乿偵偍偒偐偊傟偽丄慜弎偺婯掕偼彸擣偝傟偰傛偄偱偁傠偆偐丅偦偆偱偼側偄丅傑偩丄壗屘偵峼嶳偵偍偄偰偲偔偵僗僩儔僀僉傗朶摦偑昿敪偟偨偺偐偑柧傜偐偵偝傟偰偄側偄丅偡偱偵堷梡偟偨傛偆偵丄戝壨撪巵偼偙傟傪乽寖偟偄孯帠揑廀梫偲峼嶳偵偍偗傞晻寶揑埑惂偲偺擇廳偺瀪瀲乿偵偦偺崻嫆傪尒偰偍傜傟傞丅偟偐偟慜幰偵偮偄偰偄偊偽丄乲戞2昞乴偵柧傜偐側偛偲偔丄摉帪嶻摵偺6妱偐傜8妱偼桝弌偵傓偗傜傟偰偄偨偺偱偁偭偰丄孯帠揑廀梫偼偝偟偰懡戝側傕偺偱偁偭偨偲偼偄偊側偄丅師偵丄屻幰偵偮偄偰専摙偟傛偆丅

丂婛偵尒偨傛偆偵丄戝壨撪巵偼丄偙偺晻寶揑埑惂丄偡側傢偪乽壵楏側尨惗揑楯摥娭學偲搝楆惂揑斞応惂搙偺嫮搙側巟攝(22)乿偵丄40擭偺峍梘偺婎杮揑尨場傪媮傔偰偍傜傟傞丅偙偺乽尨惗揑楯摥娭學乿側傞岅偼丄榑幰偵傛偭偰慡偔堎偭偨撪梕傪傕偭偰梡偄傜傟傞偺傒偱側偔丄戝壨撪巵偵偁偭偰偝偊丄偒傢傔偰懡媊揑偵梡偄傜傟偰偄偰丄惓妋偵偦偺堄媊傪偲傜偊傞偙偲偼崲擄偩偑丄偙偙偱偼丄堦墳丄乽夁搙楯摥偲掅捓嬥乿偲傎傏摨媊偵梡偄傜傟偰偄傞偲峫偊偰傛偄偱偁傠偆(23)丅偲偡傟偽丄戝壨撪巵偺婯掕偺堄枴偡傞偲偙傠偼丄師偺偛偲偒撪梕偱偁傞偲峫偊傜傟傞劅劅峼嶳偵偍偄偰偼丄斞応惂搙偺懚嵼偵傛偭偰丄楯摥幰偼嬌抂側夁搙楯摥偲掅捓嬥偵偍偟偮傇偝傟丄傕偼傗懴偊擄偄強偵傑偱帄偭偰斀峈偵棫偪忋偭偨偺偱偁傞劅劅偲丅偨偟偐偵丄偙傟偼峼嶳偵偍偗傞僗僩儔僀僉傗朶摦偺尨場偺堦柺傪偲傜偊偰偄傞丅斞応惂搙偼丄偦偺慜嬤戙揑側恖恎摑妽偵傛偭偰嬌搙偺楯摥嫮壔傪峴偄丄帒杮偺嶏庢偵斞応摢偺拞娫嶏庢偑壛廳偝傟偰丄楯摥幰偺媷朢傪怺傔丄傂偄偰偼丄楯摥幰偺娫偵斀峈偺僄僱儖僊乕傪拁愊偝偣傞懁柺傪帩偭偰偄傞丅偟偐偟丄偙偙偱峫偊側偗傟偽側傜側偄偺偼丄斞応惂搙偼丄杮棃丄楯摥幰偺斀峈傪婯惂偟梷埑偡傞偙偲傪偦偺庡偨傞婡擻偺堦偲偡傞慻怐偱偁傞偙偲偱偁傞丅傕偟丄偙偺斞応惂搙偺楯摥幰巟攝偑嫮屌偱偁傟偽丄擛壗偵楯摥幰偺宱嵪忬懺偑媷敆偟偨偲偟偰傕丄斵摍偼梕堈偵偼斀峈偵棫偪忋傟側偄偺偱偼側偄偐丅彮偔偲傕偙偺応崌偵偼丄偦偺夝寛偼丄朶摦丄偁傞偄偼岞慠偨傞斀峈偲偄偆宍傪偲偭偰峴傢傟傞偙偲偼偒傢傔偰崲擄偱偁傞偩傠偆丅偙偺傛偆偵峫偊傞側傜偽丄柧帯40擭偵丄峼嶳偵偍偄偰僗僩儔僀僉丄朶摦偑昿敪偟摼偨偺偼丄戝壨撪巵偺尵傢傟傞偛偲偔乽斞応惂搙偺嫮搙側巟攝乿偵傛傞傕偺偱偼側偔丄傓偟傠媡偵丄乽斞応惂搙偺庛壔乿偵傛傞傕偺偲憐掕偡傋偒偱偼側偄偐丅40擭偺懌旜朶摦偵偮偄偰専摙偟偨偲偙傠偵傛傟偽丄偙偺悇榑偼彸擣偝傟偰傛偄偲峫偊傞丅

丂偙傟傑偱丄偄傢備傞乽懌旜朶摦乿偲偟偰抦傜傟偰偄傞偺偼丄柧帯40擭2寧4擔丄懌旜摵嶳捠摯岯撪偱尒挘強偑攋夡偝傟丄偙傟傪偒偭偐偗偲偟偰丄懌旜慡嶳偵傢偨偭偰岯撪偺尒挘強丄怑堳偺幮戭丒憅屔丒帠柋強摍偑3擔娫偵傢偨偭偰攋夡偝傟丄孯戉偺弌摦偵傛偭偰傛偆傗偔捔埑偝傟偨帠審偱偁傞丅偙偺朶摦偺庡懱偲側偭偨偺偼庡偲偟偰岯晇(嵦峼晇)偲巟拰晇(24)偱丄斀峈偺懳徾偲側偭偨偺偼尰応學堳偐傜峼嬈強挿偵偄偨傞怑堳偱偁傝丄斞応摢偱偼側偐偭偨丅偩偑丄拲栚偡傋偒偼丄偙偺朶摦偑傛偔尵傢傟傞傛偆側乽撍擛偲偟偰乿婲偭偨傕偺偱偼側偔丄偦傟偵愭棫偭偰丄捓忋偘傪傔偖傞岯晇懳帒杮丄拞栤嶏庢偺惂尷傪傔偖傞岯晇懳斞応摢偺岞慠偨傞峈憟偑偁偭偨偙偲偱偁傞(25)丅偟偐傕丄偙偺屻幰偺峈憟偼堦帪揑偵偱偼偁偭偨偑岯晇偺彑棙偵婣偟丄偦偺傑傑曻抲偡傟偽拞彫斞応偺夝懱偝偊梊憐偝傟傞傎偳偱偁偭偨(26)丅朶摦偼丄傑偝偵偙偙偵偍偄偰丄媷抧偵捛偄偮傔傜傟偨斞応摢偵傛偭偰婇偰傜傟丄挧潧偝傟偨媈偄偑擹岤偱偁傞(27)丅偦傟偼偲傕偁傟丄偙偺傛偆偵丄岯晇摍偑斞応摢偲恀岦偐傜棙奞偺懳棫偡傞摤憟偵棫偪忋傝丄堦帪揑偵偣傛彑棙偟偨偙偲丄偙傟偼幮夛庡媊幰偺巜摫側偳偺懠偺忦審傪峫椂偵偄傟偰傕丄偙偺帪揰偱斞応摢偺岯晇巟攝椡偑庛壔偟偰偄偨偲偺憐掕傪棤彂偒偟偰偄傞丅

丂偐偔偟偰変乆偼丄偙偙偵丄杮榑暥偱偺栤戣傪師偺傛偆偵棫偰傞偙偲偑弌棃傞丅

丂偡側傢偪丄廬棃偺偛偲偔斞応惂搙傪扨弮偵恎暘揑埑惂丄偁傞偄偼尨惗揑楯摥娭學偲婯掕偡傞偩偗偱枮懌偡傞偙偲側偔丄斞応惂搙傪丄偲尵偆傛傝堦斒偵峼嶳偵偍偗傞楯摥慻怐偺曄壔傪丄楌巎揑偵捛媮偟丄嬶懱揑偵愓偯偗傞偙偲丅偙傟偑側偝傟偨屻偵丄偼偠傔偰奺乆偺摤憟偺楌巎揑側幙偺憡堘傪柧傜偐偵偡傞偙偲偑弌棃傞偱偁傠偆丅

丂変乆偑斞応惂搙傪媶柧偣傫偲偡傞嵺偵丄愭偢栤戣偵側傞偺偼丄偙偺乽斞応惂搙乿側傞岅偑杮棃姷梡揑側傕偺偱偁傝丄偄傑偩壢妛揑奣擮偲偟偰妋棫偟偰偄側偄偨傔丄榑幰偵傛偭偰偒傢傔偰堎偭偨撪梕傪傕偭偰梡偄傜傟偰偄傞偙偲偱偁傞丅偙傟傪偦偺傑傑偵偟偰丄捈偪偵斞応惂搙偺楌巎揑揥奐傪栤戣偲偡傞偙偲偼丄晄昁梫側崿棎傪彽偔偩偗偱偁傠偆丅偦偙偱変乆偼傑偢丄埲壓偵丄斞応惂搙偲偼擛壗側傞傕偺偐傪丄庡偲偟偰丄柧帯婜偵偍偗傞峼嬈楯摥帠忣偺慡崙揑妿偮慡柺揑挷嵏偲偟偰桞堦偺乽峼晇懸嬾帠椺(28)乿偵嫆偭偰奣娤偟丄偙傟傪傕偲偵偟偰堦墳偺婯掕傪梌偊偰偍偔偙偲偲偡傞丅

丂乽乧乧斞応惂搙僲壓僯嵼儖斞応摢僲怑柋僯晅僥僴峀嫹堦僫儔僒儖儌奣僱嵍僲擛僔

丂堦丄峼晇僲曞廤梑恖僯娭僗儖枩斒僲悽榖儝堊僗僐僩(a)

丂堦丄峼庡僯懳僔峼晇恎忋僲曐徹儝堊僗僐僩(b)

丂堦丄怴僯梑恖僲峼晇僯懳僔僥僴擺壆儝嫙媼僔妿僣堸怘昳媦撶姌悊帠嬶摍僲壠嬶梡昳媦怑嬈梡僲婍嬶椶儝戄梌僗儖僐僩(c)

丂堦丄扨恎峼晇僴帺屓僲斞応僯婑廻僙僔儊堸怘懘懠堦愗僲悽榖儝堊僗僐僩(d)

丂堦丄強懏峼晇僲孞崬儝堊僔枖僴帠嬈僲攝摉儝堊僔尰応僯墬僥懘娔撀儝堊僗僐僩(e)

丂堦丄強懏峼晇巰朣晧彎幘昦摍僲愡憡摉僲曐岇儝梌僼儖僐僩(f)

丂堦丄強懏峼晇擔忢僲嫇摦僯拲堄僔摝朣摍僫僇儔僔儉儖僐僩(g)

丂堦丄帠嬈僲惪晧儝堊僔僥強懏峼晇僯壱峴僙僔儉儖僐僩(h)

丂堦丄強懏峼晇僯懳僔擔梡彅昳儝嫙媼僗儖僐僩(i)

丂堦丄強懏峼晇僲捓嬥儝堦妵僔僥峼庡儓儕庴庢儕奺峼晇僯攝晍僗儖僐僩(j)

丂堦丄峼晇娫僲憟摤暣媍儝拠嵸僔枖僴榓夝僗儖僐僩(k)

丂堦丄峼嶳儓儕峼晇僯懳僗儖捠払儝庢師僉枖峼晇僯戙儕峼庡僯帠忣儝捖僗儖僐僩(l)(29)乿

丂埲忋偑乽峼晇懸嬾帠椺乿偑奣妵偡傞偲偙傠偺斞応惂搙偺婡擻偱偁傞偑丄偙傟傪惍棟偡傞側傜偽丄戝懱師偺4偮偵傑偲傔傜傟傞偱偁傠偆丅

丂1)丂楯摥椡妋曐偺婡擻乧乧乧(a)(b)(g)

丂2)丂嶌嬈惪晧丒娔撀偺婡擻乧乧乧(e)(h)

丂3)丂捓嬥娗棟偺婡擻乧乧乧(j)

丂4)丂楯摥幰偺擔忢惗妶娗棟偺婡擻乧乧乧(c)(d)(f)(i)(k)(l)

丂戞1偺揰偵偮偄偰丅

丂楯摥忦審偑偒傢傔偰楎埆偱丄偟偐傕丄懡偔嶳娫偺暺抧偵棫抧偡傞峼嶳嬈偵偲偭偰偼楯摥椡偺妋曐偼挊偟偔崲擄偱偁傝丄埨掕偟偨楯摥椡嫙媼傪摼傞偙偲偼丄峼嬈宱塩偺忋偱偺嵟傕廳梫側栤戣偺堦偮偱偁偭偨丅斞応惂搙偼傑偝偵偙偺擄栤戣傪夝寛偡傞傕偺偱偁偭偨(30)丅偡側傢偪丄斞応摢偼寣墢丄抧墢傪捠偠偰丄偁傞偄偼嫊尵傗乽杦儞僩桿夳摨條僲庤抜乿偱岯晇傪曞廤偟丄偄偭偨傫梑擖傟偨幰偼慜庁嬥傗丄応崌偵傛偭偰偼峼晇偺強桳昳堦愗傪曐娗偟偨傝丄峏偵偼捈愙偺朶椡偵傛偭偰偦偺堏摦偺帺桼傪惂尷偟偨(31)丅偙偙偱拲栚偡傋偒偙偲偼丄懡偔偺応崌丄曞廤偑扨側傞屬擖傟偺拠夘偵廔傜偢丄斞応摢偑幚幙揑偵屬梑夝屬偺尃尷傪帩偪丄曞廤偟偨峼晇傪帺屓偺攝壓偵慻傒擖傟丄帒杮偵懳偟偰憡懳揑側撈帺惈傪曐偭偰偄偨偙偲偱偁傞(32)丅

丂戞擇偺嶌嬈惪晧偺婡擻偵偮偄偰丅

丂偙偺揰偵偮偄偰偼丄峼嶳娔撀彁媄巘丄崅嫶梇帯偑丄柧帯39擭偵丄搶杒傪拞怱偲偡傞20峼嶳傪幚抧偵挷嵏偟偰嶌惉偟偨乽嵦峼朄挷嵏曬暥乿偑徻嵶偵婰榐偟偰偄傞丅偙傟偼丄屻偵斞応惂搙偺楌巎揑媶柧傪峴偆嵺偺嶲峫偲傕側傞偺偱丄傗傗挿暥偱偼偁傞偑偦偺堦晹傪堷梡偟偰偍偙偆丅

丂乽岯晇僴戝擺壆岯晇丄彫擺壆岯晇媦峼嶳捈妽晇僲嶰庬僯暘僣儝曋媂僩僗丄戝擺壆岯晇僲惂搙僴媽幃僫儖儌僲僯僔僥崱彯擇丄嶰僲戝峼嶳懡僋僲彫峼嶳僯嵦梡僙儔儗嵟儌暰奞懡僔丄崯戝擺壆惂搙僲惪晧朄僯儌戝棯擇庬椶傾儕丄懘堦僴峼嶳慡晹庒僋僴峀戝僫儖堦嬊晹僲憖嬈慡晹儝惪晧僼儌僲僯僔僥丄嬨廈抧曽僯墬僥嬥愭孈僩徧僙儔儖丄崯惂搙僯墬僥僴峼嶳庡僴扨僯峼嬈尃儝曐桳僗儖僯巭儅儕憖嬈忋僯娭僗儖壗摍僲妛幆丄宱尡媦價怱楯儝梫僙僗丄壛擵憖嬈僴柍榑婲嬈懘懠僯梫僗僿僉帒嬥儌枓僐儗儝巟弌僗儖儝梫僙僒儖儌僲僫儕帶僔僥惪晧幰僴婲嬈媦憖嬈僲帒嬥僴栜榑丄峼晇嫟懠僲彅嵽椏僲廂廤懘懠彅斒僲帠嬈儝堦庤僯堷僉庴働宱塩僔峼嶳庡僯懳僔僥僴弌峼壗掱僯懳僔僥壗暘僲妱崌僯丄庒僋僴廂塿僲壗暘僲妱崌僯峼嬫戄晅戙壙儝暐僼僿僉媊柋儝晧扴僗乧乧(拞棯)乧乧帶僔僥崯戝擺壆惂搙僯嵼僥僴惪晧幰僞儖戝擺壆摢椞傾儕崯壓僯擺壆摢椞傾儕僥壗儗儌晄姰慡僫僇儔幚尡忋儓儕摼僞儖憖嬈忋僲抦幆儝桳僔奺摢椞壗儗儌敧嬨恖埲忋悢廫恖僲岯晇儝廂梕僔擵儝梴僸僥壓憌幮夛僯晛捠僫儖庡廬僲擛僉娭學儝桳僙儕丄乧乧(拞棯)乧乧戝擺壆惂搙僯墬僥忋婰僲儌僲僩懡彮庯儝堎僯僗儖僴搶杒抧曽僯墬僥強堗惛峼惪晧幃僲惪晧朄僫儕擵僴棯乆慜幰僩摨堦僫儖儌桞峼庡懁僯墬僥懡彮僲峼嬈忋僲抦幆僩帒嬥儝梫僙儔儖儌僲僩僗丅偡側傢偪慡峼嶳庒僋僴峀戝僫儖嬊晹嬫儝惪晧幰僲嵦孈僯擟僙懘嵦孈僙儖峼暔儝惛慖僙僔儊懘惛峼僲昳埵僩暘検僯儓儕梊栺僲攦忋働戙嬥儝埲僥擵儝攦廂僗儖儌僲僫儕丅帶僔僥埥儖峼嶳僯墬僥僴扨僯峼愇僲儈僯懳僔僥斾惪晧朄儝嵦梡僗儖儌埥儖峼嶳僯墬僥僴峼愇僲惢楖儅僥惪晧僴僔儉儖儌僲傾儕乧乧(拞棯)乧乧慠僔僥惪晧幰媦峼晇娫僲娭學摍僴慡僋慜弎僲儌僲僩堎儖強僫僔丄師僯彫擺壆惂搙僯墬僥慜幰僩堎僫儖強僲儌僲僴戞堦僯僜僲惪晧僼壜僉巇帠僇峀斖埻僯徛儔僒儖僐僩廬僥挿帪娫僯徛儖儌僲僯旕僒儖僐僩戞擇僯懘巇帠僲検媦壙奿儝掕儉儖僯摉儕惪晧幰僲尒崬儝埲僥怽崬儉帠僴柍榑僫儖儌峼嶳懁儓儕僲栶堳庒僋僴彫摢僫儖儌僲僲尒崬僯儓儕愭僣戝棯僲壙奿儝掕儊悢懡僲惪晧幰拞嵟儌楑壙僯懘巇帠儝悑働摼儖儌僲僯惪晧僴僔儉儖強堗擖嶥惪晧僯椶僗儖儌僲僫儖僐僩僩僗廬僥惪晧幰僴昁僗僔儌堦慻僩尷儔僗彮僫僉僴悢慻懡僋僴悢廫慻傾儕僥堦慻僯墬働儖峼晇悢僴戝擺壆惂搙僯墬働儖攝壓擺壆摢椞僲梴僿儖儌僲僩戝摨彫堎僫儕乧乧(屻棯)乿(33)

丂埲忋偱丄峼嶳嬈偵偍偗傞惪晧惂偵傕彅庬偺宍懺偑偁傞偙偲傪抦傝摼偨丅偟偐偟丄偙偺偡傋偰偑丄摉柺偺栤戣偨傞乽斞応惂搙偵偍偗傞嶌嬈惪晧乿偵奩摉偡傞傕偺偱偼側偄丅変乆偼丄偙傟傪丄乽彫擺壆惂搙乿偵偍偗傞偦傟偵尷掕偡傞丅偲尵偆偺偼丄偄傢備傞乽戝擺壆惂搙乿偼乽擇丒嶰僲戝峼嶳丒懡僋僲彫峼嶳僯嵦梡僙儔儗乿偰偄傞偺傒偱偁傝丄堦曽丄尰嵼変乆偑斞応惂搙偵堦墳偺婯掕傪梌偊傞偨傔偺婎慴偵抲偄偰偄傞偺偼丄乽峼晇懸嬾帠椺乿偵帵偝傟偰偄傞彅峼嶳亖乽峼晇屲昐恖埲忋儝巊栶僗儖乿偄傢偽戝峼嶳偱偁傞偐傜偱偁傝丄枖乽峼晇懸嬾帠椺乿偺奺強偱偺婰弎傕斞応惂搙偺嶌嬈惪晧偑偄傢備傞乽彫擺壆惂搙乿偲摨堦偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅偦偺堦椺傪丄屆壨偑峼嬈庡偨傞堾撪峼嶳偺応崌偱尒偰偍偙偆丅乽慻摢丄惪晧恖僫儖儌僲傾儕僥慻晇僲梑擖儗媦僸峼晇堦斒僲悽榖儝堊僔埥僴巇帠僲惪晧儝堊僔僥峼晇僯妱摉壱峴僙僔儉丄懘峼嶳儓儕嬈柋僲攝摉儝堊僗僯僴慻摢枖僴惪晧恖僯懳僔僥擵儝堊僔丄慻摢惪晧恖儓儕峏僯慻晇僯妱摉僥壱峴僙僔儉丄崯懠彅暔昳捓嬥摍僴慻摢惪晧恖僯墬僥庴庢儕擵儝慻晇僯暘攝僗(34)乿丅

丂埲忋丄偐側傝挿偄堷梡傪峴偭偨偑丄変乆偼丄偙偙偐傜丄斞応惂搙偺婡擻偲偟偰偺嶌嬈惪晧偑師偺偛偲偒惈奿偺傕偺偱偁傞偙偲傪妋擣偟偰傛偄偩傠偆丅

丂1)丂奐岯丒嵦峼丒塣斃摍丄尰応嶌嬈偺嬊晹揑妿偮抁婜揑惪晧偱偁傞丅

丂2)丂斞応摢偼惪晧偭偨嶌嬈傪攝壓偺峼晇偵妱傝晅偗(斣妱)丄斵帺傜偁傞偄偼攝壓偺恖孞傪巊栶偟偰偦偺巜婗娔撀偵摉傞丅

丂3)丂斞応摢偼丄惪晧偭偨嶌嬈偺巜婗娔撀偵偮偄偰丄埥傞掱搙撈帺揑側尃尷傪桳偡傞丅偟偐偟丄偦傟偼愨懳揑側傕偺偱偼側偔丄嶌嬈偺婎杮揑側揰偼峼嬈庡偺寛掕偡傞偲偙傠偱偁傝丄斞応摢傕尰応學堳偺巜婗娔撀傪庴偗傞(35)丅

丂戞3丄捓嬥娗棟偺婡擻丅

丂斞応惂搙偺戞擇偺婡擻偼丄昁慠揑偵斞応摢偺庤偵捓嬥娗棟尃傪傕偨傜偡丅偡側傢偪丄斞応惂搙偺壓偱偼丄峼晇摍偺捓嬥偼偡傋偰堦妵偟偰斞応摢偵巟暐傢傟丄偦偙偐傜峏偵奺峼晇偵攝暘偝傟傞偺偱偁傞丅偙傟偵傛偭偰屬擖傟偺嵺偺慜戄嬥丄偁傞偄偼榙旓傗擔梡彅昳偺戄晅戙壙摍偼妋幚偵夞廂偝傟傞棤晅偗傪摼丄枖摨帪偵偙偙偵偍偄偰傕丄僺儞僴僱偑敿偽岞慠偲峴傢傟傞丅偟偐偟丄偙偺婡擻偺帩偮嵟傕廳梫側揰偼丄偙傟偵傛偭偰丄斞応摢偑幚嵺揑偵屄乆偺峼晇偺捓嬥妟傪寛掕偟摼傞偙偲偱偁傞丅偲偄偆偺偼丄峼晇慡懱偵偮偄偰偺捓嬥憤妟偼丄惪晧戙壙偲偟偰丄峼嬈庡偵傛偭偰偁傜偐偠傔寛掕偝傟偰偍傝丄枖捓嬥偺婎弨傕丄嵦峼晇傪椺偵偲傟偽丄嵦孈偟偨峼愇偺検媦傃昳埵偵傛偭偰偒傑偭偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄偙偺峼検媦傃昳埵偼愗塇偺椙偟埆偟劅劅峼柆偺昻晉嵦孈偺擄堈摍劅劅偵傛偭偰挊偟偔堎傜偞傞傪摼側偄丅偙傟偼杮棃専掕偵傛偭偰挷惍偝傟傞偺偱偁傞偑丄寧偵堦搙傗擇搙偺専掕偱偼廩暘側挷惍偼晄壜擻偱偁傝丄桳棙側愗塇晄棙側愗塇偑弌棃傞偺偼杦傫偳旔偗傜傟側偄(36)丅偟偨偑偭偰丄斞応摢偼攝壓峼晇傊偺嶌嬈売強偺妱傝摉偰(偄傢備傞乽斣妱乿)傪塣梡偡傞偙偲偵傛偭偰丄屄乆偺峼晇偺捓嬥寛掕偵帠幚忋姳梌偡傞偺偱偁傞丅偙偺斞応摢偵傛傞帠幚忋偺捓嬥寛掕尃偺彾埇偼丄斞応摢偺岯晇巟攝偺忋偱嵟傕廳梫側丄婎杮揑側堄媊傪桳偟偰偄傞丅斞応摢偺巟攝偼丄偟偽偟偽巜揈偝傟偰偄傞偛偲偔丄捈愙揑朶椡摍偺慜婜揑側傕偺偵傛偭偰巟偊傜傟偰偄傞偲偼尵偊丄偦傟偼丄偙偺帠幚忋偺捓嬥寛掕尃偵斾偟偰偼丄暃師揑側堄媊傪帩偮偵夁偓側偄丅

丂戞4丄擔忢惗妶娗棟偺婡擻丅

丂偙偺揰偵偮偄偰偼堦斒偵傛偔抦傜傟偰偄傞偲偙傠偱偁傝丄傑偨丄慜宖偺乽峼晇懸嬾帠椺乿偺堷梡拞偵傕偦偺嬶懱揑撪梕偑帵偝傟偰偄傞偺偱丄偲偔偵徻榑偡傞昁梫偼側偄偱偁傠偆丅偨偩丄(c)丄(i)偺榙傗擔梡彅昳偺戄梌偑慜戄嬥偲偲傕偵晧嵚偲側偭偰丄楯摥幰傪摑妽嬞敍偡傞乽偰偙乿偲偟偰偺栶妱傪壥偟偰偄傞偙偲(37)丄摨帪偵丄偙傟偑斞応摢偺拞娫嶏庢偺桳椡側尮愹偨傞偙偲丄傑偨丄(l)偺乽峼嬈庡偲峼晇偲偺堄巙庢傝師偓乿偼丄斞応摢偑堦庬偺娚徴抧懷偲側偭偰峼嬈庡偺巟攝傪梕堈偵偟丄妿偮丄峼晇偺晄枮偑岞慠偨傞斀峈偵傑偱揥奐偡傞偺傪枹慠偵杊偖埨慡曎偲偟偰偺栶妱傪壥偟偰偄傞偙偲丄埲忋偺3揰偑巜揈偝傟偹偽側傜側偄丅

丂埲忋傒偨傛偆偵丄斞応摢偑峼晇偺屬梑丄夝屬丄嶌嬈偺妱傝摉偰偲巜婗娔撀丄捓嬥娗棟摍偵偐側傝撈帺揑側尃尷傪桳偟偰偄偨偙偲偼丄斵傪奜尒揑偵丄偁傞偄偼摉帠幰偺庡娤偺忋偱丄峼晇偺屬梑庡偲偟偰偺埵抲偵棫偨偟傔傞偙偲偲側偭偨丅傑偝偵偙偙偵偙偦丄斞応惂搙偑嫮椡側峼晇摑妽椡傪曐帩偟摼偨婎慴偑偁偭偨丅偙偺揰偼廳梫偱偁傞丅

丂偟偐偟丄尵偆傑偱傕側偔丄斞応摢偑峼晇偺屬梑庡偲偟偰偁傜傢傟偨偺偼丄偁偔傑偱傕奜尒忋偱偁傝丄摉帠幰偺庡娤偺忋偵偍偄偰偺傒偦偆偱偁偭偨偵夁偓側偄丅

丂偡側傢偪丄偙偙偵偍偄偰偼丄庡梫側惗嶻庤抜偼偡傋偰峼嬈庡偑強桳偟偰偄偨偺偱偁傝丄斞応摢偼丄惗嶻庤抜偲偟偰偼嬌偔娙扨側摴嬶椶傪強桳偟偰偄偨偵夁偓側偄丅峼嬈庡偼丄嬊晹揑嶌嬈傪斞応摢偵惪晧傢偣偼偟偰傕丄憖嬈慡斒偵傢偨傞婎杮揑側揰偵偮偄偰偼帺傜偙傟傪娗棟偟偰偄偨丅偙偺偙偲偼丄慜弎偺捓嬥寛掕尃偵偮偄偰傕丄斞応摢偑偦傟傪彾埇偟偰偄傞偲偼尵偊丄偁偔傑偱傕偦傟偼帒杮偺丄峼嬈庡偺寛掕偟偨榞偺拞偱偺偙偲偱偁傞偲偄偆揰偱摨條偱偁傞丅偙偺応崌丄峼晇偺忚梋楯摥偼婎杮揑偵偼峼嬈庡偑愯庢偟偨偺偱偁傞丅

丂偟偨偑偭偰丄杮幙揑偵偼屬梑庡亖嶻嬈帒杮偼峼嬈庡偱偁傝丄斞応摢偼帒杮壠偲楯摥幰偺娫偵憙嬺偆拞娫嶏庢幰偨傞偵夁偓側偄丄偲尵傢偹偽側傜側偄丅斞応摢偑慜弎偺偛偲偔嶌嬈惪晧傪堊偡傕偺偱偁傝丄惪晧恖揑惈奿傪桳偡傞偲偼尵偭偰傕丄偦傟偼丄帺傜偺惗嶻庤抜偵傛偭偰嶌嬈傪峴偆惪晧嬈幰傗丄栤壆偐傜惗嶻庤抜傪戄梌偝傟偮偮傕丄偦偺娗棟偼帺傜峴偆栤壆惂儅僯儏僼傽僋僠儏傾嬈幰偲偼丄杮幙揑偵堎傞傕偺偱偁傞偙偲偑拲堄偝傞傋偒偱偁傞丅

丂偐偔偰丄変乆偼丄乽斞応惂搙偲偼擛壗側傞傕偺偐乿偲偺栤偵堦墳偺摎傪梌偊傞偙偲偑弌棃傞丅

丂偡側傢偪丄乽斞応惂搙偲偼丄嶻嬈帒杮偺壓偵曪愛偣傜傟偨惪晧惂搙偱偁傞丅偦傟偼婎杮揑偵偼帒杮偵廬懏偟偮偮傕丄偄傢備傞乹楯柋娗棟乺偵偮偄偰偼杦傫偳慡柺揑偵丄傑偨捈愙惗嶻柺偵偮偄偰傕偐側傝偺撈帺惈傪桳偡傞傕偺偱偁傞乿偲丅

丂偲偙傠偱丄埲忋偵尒偨偲偙傠偺斞応惂搙偼擛壗側傞楌巎揑攚宨傪桳偡傞偺偱偁傠偆偐丅丂変乆偼丄偦偺尨宆傪嬤悽偺峼嶳嬈偵偍偗傞惗嶻慻怐劅劅巹偼偙傟傪偐傝偵嶳巘惂偲屇傫偱偍偙偆丅劅劅偺偆偪偵尒弌偡偙偲偑偱偒傞丅

丂嶳巘惂偲偼擛壗側傞傕偺偐丅

丂摉帪偼丄尵偆傑偱傕側偔丄峼嶳偼偡傋偰晻寶椞庡偵傛偭偰椞桳偝傟偰偍傝丄偦偺椞桳宍懺偵傛偭偰捈嶳丒惪嶳偺暿偑偁偭偨(38)丅捈嶳偲偼丄椞庡偑曭峴傗戙姱傪抲偄偰捈愙偵嶳傪巟攝偡傞傕偺偱偁傝丄惪嶳偲偼丄堦掕偺塣忋傪椞庡偵擺傔傞栺懇偱峼嶳偺宱塩傪惪晧偆傕偺偱丄惪庡偵偼摵彜側偳偺彜嬈帒杮偑側傞応崌偑懡偄(39)丅偄傢偽惪庡偼尰嵼偺峼嬫庁嬫恖偺偛偲偒傕偺偱偁傞丅偟偐偟丄偙偺偄偢傟偵偁偭偰傕丄戙姱傗惪庡偑捈愙偵惗嶻晹柺偵姳梌偡傞偙偲偼側偔丄幚嵺偵惗嶻柺傪彾埇偟偰偄偨偺偼丄偄傢備傞乽嶳巘乿偱偁偭偨(40)丅

丂斵傜嶳巘偼丄奺乆1儠強偐傜懡偔偰悢儠強偺岯(娫曕)偵偮偄偰偦偺憖嬈傪惪晧偄丄帺傜偦傟偵昁梫側惗嶻庤抜傪強桳偟丄岯晇丒庤巕丒巟拰晇丒惢楖晇摍傪屬梑偟丄嵦峼偐傜惢楖偵帄傞傑偱丄慡偔帺屓偺嵦嶼偲愑擟偵偍偄偰宱塩偡傞丅偙傟偵懳偟偰丄戙姱傗惪庡偨偪偼丄扨偵棳捠晹柺傪彾埇偟偰偄偨偩偗偱偁偭偨丅斵摍偼惢摵傪撈愯揑偵攦忋偘傞彜嬈帒杮偲偟偰偺抧埵偵巭傑偭偰偄偨偺偱偁傞丅梫偡傞偵丄乽嶳巘乿偼峼嬈偵偮偄偰偺惪晧嬈幰偱偁傞丅偙偙偱偝偒偵尒偨乽戝擺壆摢乿傪巚偄婲偡側傜偽丄偙偺椉幰偑惪晧嬈幰偲偟偰摨堦偺斖醗偵懏偡傞傕偺偱偁傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅

丂埲忋偺傛偆側惗嶻慻怐偺宍懺偼丄壗傛傝傕摉帪偺惗嶻椡偺掅偝偵婯掕偝傟偨傕偺偱偁偭偨丅摉帪丄嵦峼朄偼傛偆傗偔媽棃偺乽將壓傝朄(41)乿偐傜悈暯岯摴偵傛傞偄傢備傞乽岯摴孈恑朄乿傪嵦梡偡傞偵帄偭偰偄偨偑丄攔悈丒捠晽媄弍偺枹敪払偺偨傔怺晹嵦峼偼晄壜擻偱丄庡偲偟偰抧昞嬤偔偺晉峼晹傪嵦孈偟摼偨偩偗偱偁偭偨丅偟偨偑偭偰丄堦峼柆傪嵦峼偡傞偵偝偊丄抧昞偺奺強偐傜懡悢偺岯岥傪愗傝偁偗偰恑傓懠偼側偔丄堦峼嶳偲偼偄偆傕偺偺丄幚幙偼懡悢偺丄憡屳偵撈棫偟偨岯偺廤崌懱偵夁偓側偐偭偨(42)丅偐偐傞忬懺偵偁偭偰偼丄捈嶳偵偣傛惪嶳偵偣傛戙姱傗惪庡偑帺傜捈愙偵惗嶻夁掱傪彾埇偟偰摑堦揑側宱塩傪峴偆偙偲偼偒傢傔偰崲擄偱偁傝丄斵傜偼丄偄偒偍偄堦峼嶳傪奺岯枅偵暘妱偟偰乽嶳巘乿偵惪晧傢偣丄偦傟傪棳捠柺偵偍偄偰彾埇偡傞曽岦傪偲傞丅偙偙偵乽嶳巘惂乿惉棫偺崻嫆偑偁傞丅

丂偟偐偟側偑傜丄抧昞嬤偔偺晉峼晹側偳嬌偔尷傜傟偨傕偺偱偁傝丄偦傟偑孈傝恠偔偝傟傟偽丄屻偼攑嶳偡傞傛傝懠偼側偄偺偱偁傞偐傜丄乽嶳巘惂乿偵傛傞彫婯柾宱塩偼捈偪偵尷奅偵偮偒摉傜偞傞傪摼側偐偭偨丅17悽婭偺拞婜埲崀丄嬥嬧嶳偑堦斒偵恟偟偔悐戅偟偰備偔偺偼傑偝偵偙傟偑堊偱偁傞丅

丂偐偐傞忬懺偼摽愳帪戙傪捠偠偰婎杮揑偵偼曄壔偣偢(43)丄偦偺崕暈偼柧帯偵擖偭偰偐傜偺惣墷嬤戙媄弍偺摫擖傪傑偨偹偽側傜側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂戞3愡偱変乆偼傑偢斞応惂搙偵偮偄偰堦墳偺媶柧傪峴偄丄師偄偱偦偺慜抜奒偺楯摥慻怐偲偟偰乽嶳巘惂乿傪憐掕偟偨丅摉慠丄師偵偼乽嶳巘惂乿偐傜乽斞応惂乿傊偺堏峴偑栤戣偲偝傞傋偒偱偁傠偆丅杮愡偱偼懌旜摵嶳傪懳徾偲偟偰偙偺壽戣偑捛媮偝傟傞丅

丂懌旜摵嶳偼宑挿15擭偺憂嬈偵偐偐傝丄掑嫕擭娫偵偼嶻摵250枩嬕偵媦傃丄慡崙柍斾偺椙峼偲偨偨偊傜傟偨偑丄偦偺屻娫傕側偔悐戅偵岦偄丄枊枛偵偼攑嶳堦曕庤慜偵偁偭偨偲偄偆(44)丅偟偐偟変乆偼摽愳帪戙偺懌旜摵嶳偵偮偄偰怣棅偡傋偒巎椏傪杦傫偳帩偨偢丄崱偺偲偙傠偙傟埲忋偵抦傞偙偲偼弌棃側偄丅偩偑丄偙偺偙偲偼摉柺偺栤戣偵偦傟傎偳廳梫偱偼側偄丅偙偙偱偼偝偟偁偨傝丄柧帯10擭屆壨偑宱塩傪奐巒偟偨摉帪傕埶慠偲偟偰乽嶳巘惂乿偺抜奒偵巭傑偭偰偄偨偙偲偑妋擣偝傟傟偽傛偄丅

丂偙傟偵偮偄偰丄亀屆壨巗暫塹墺揱亁偼師偺傛偆偵揱偊偰偄傞丅

丂乽乧乧堷宲摉帪偺嵦峼売強偼擛壗側傞忬嫷偱偁偭偨偐偲塢傆偵丄峼柆業摢傛傝孈崬傫偩岯岥擉昐屲廫梋傪嶼偟偨偑丄尰偵嵦孈偟偮乀偁偮偨壱偓応強偼幍廫巐儢強偱偁偭偰丄偦傟偑嶰廫敧柤偺壓壱恖偵傛偭偰屄乆暿乆偵憖嬈偝傟偰嫃偨(45)丅乿

丂乽摉帪偺懌旜偼壓壱恖偺懌旜偱偁偭偰岯庡偼桞斵摍偵暷慩傪媼偟弌摵傪攦忋偖傞嬥庡偨傞偵夁偓側偐偭偨(46)丅乿

丂傑偨亀栘懞挿暫塹揱亁偵偼丄

丂乽壓壱恖拞偵偼庤嫋晄擛堄偺偨傔夛強傛傝暔昳偺戄壓偘傪婅弌偯傞傕偺傕偁偭偨偑丄懡偔偼楽屃偨傞尃椡傪桳偟丄奺乆岯応傪庁傝庴偗偰幚嵺壱峴偺徴偵摉傝庁嬫恖偼崯摍壓壱恖偑嵦孈惢楖偣傞峳摵傪攦庢傞偵夁偓偸幚忣偱偁偭偨(4)(47)丅乿

偲偁傞丅

丂偙傟傜傪尒傟偽丄乽岯応傪庁傝庴偗乿乽嵦孈偐傜惢楖乿傑偱乽屄乆暿乆偵乿乽幚嵺壱峴偺徴偵摉乿偭偨乽壓壱恖乿側傞傕偺偼丄傑偝偵乽嶳巘乿偵懠側傜側偄偙偲丄偙傟偵懳偟乽暷慩傪媼偟乿丄偁傞偄偼庤嫋晄擛堄偺乽壓壱恖乿偵乽暔昳偺戄壓偘乿傪峴偄丄乽峳摵傪攦庢傞乿偲偙傠偺屆壨偼丄栤壆惂彜嬈帒杮偱偁傞偙偲偼杦傫偳愢柧傪梫偟側偄丅

丂偲偙傠偱丄偙偺傛偆側嶳巘惂偵傛傞彫婯柾暘嶶宱塩偱偼丄挿擭偵傢偨傞悐戅偺尨場偲側偭偰偄偨攔悈栤戣傪夝寛偟偰丄惗嶻偺奼戝傪峴偆偙偲偼晄壜擻偱偁傝丄傑偨奀奜巗応偱愭恑彅崙偲偺嫞憟偵懴偊摼側偄偙偲偼柧敀偱偁偭偨丅偙偺忬懺傪崻杮揑偵夝寛偡傞摴偼丄尵偆傑偱傕側偔丄奐岯丒嵦峼丒塣斃丒攔悈摍峼嬈媄弍慡斒偵傢偨傞嬤戙壔亖婡夿壔偺曽岦偟偐偁傝摼側偄丅偙偺偨傔偺媄弍揑忦審偼丄偡偱偵姱塩峼嶳傪拞怱偵偟偰丄奀奜偺愭恑揑媄弍偺堏怉偵傛傝弨旛偝傟偰偄偨丅

丂偩偑丄偙偺峼嬈媄弍偺嬤戙壔傪悑峴偡傞偵偼丄壗傛傝傕傑偢壓壱恖偺乽帩娫曕乿(強桳岯)傪扗偄丄峼嬈庡偑捈愙惗嶻晹柺傪傕彾埇偟丄慡嶳傪摑堦揑奐岯寁夋偺壓偵慻傒擖傟傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅偙傟偼姱塩峼嶳偵偁偭偰偼丄崙壠尃椡偺嫮尃偵傛偭偰暥帤捠傝嫮峴偝傟丄偒傢傔偰抁婜娫偵堊偟悑偘傜傟偨強偱偁偭偨(48)丅偟偐偟丄懌旜傪偼偠傔堦斒偵柉塩峼嶳偱偼丄偙偺夁掱偼堦嫇偵偼峴傢傟摼偢丄彊乆偵懨嫤揑偵悑峴偝傟傞丅

丂偙偺娫偺宱夁傪丄亀屆壨巗暫塹墺揱亁偼師偺傛偆偵婰偟偰偄傞丅

丂乽墺偑懌旜宱塩偺摉弶偵墬偗傞栤戣偼丄崯摍偺壓壱恖傪摑堦偁傞巜婗偺壓偵抲偄偰丄扵峼嵦峼偺椉曽柺偵廇嬈偣偟傔傞帠偱側偗傟偽側傜偸丅暪偟乧乧懡擭崲溵偺娫偵忴偝傟偨暰廗偺楽屌側傞乧乧壛傆傞偵乧乧壓壱恖偺堦攈偼怴岯庡偵斀峈偟偰庁嬫奜弌婅偺枾杁傪夞傜偟偰嫃偨屘偵丄墺偼廫擭嶰寧偵帠幚忋懌旜偺堷宲傪椆偟偨偗傟偳傕丄捈偪偵宱塩妚怴偵巜傪愼傔傞帠偼弌棃側偐偭偨(49)丅乿

丂偦偙偱

丂乽偙偺媽搮傪扙偟偰岯庡捈嵸偺怴梕偵堏傞堊傔偵偼丄愭偯丄怴曽柺偺奐孈傪捈塩偟丄慟傪捛偆偰壓壱恖偺嵦孈儢強傪帺暘偺庤偵廂傔偰丄慡嶳傪摑堦偁傞宱塩偺壓偵抲偐偹偽側傜偸(50)丅乿偐偔偰傑偢乽廫堦擭堦寧偵丄嶳憡曽惵嶳彲憼偵傛偭偰屲廫嶰娫岯丄炧栘曒丄垻栱懮曒丄拞曒丄懌憅壓敧恖娫晎丄杮岥曒丄戝愗曒偺捈塩奐孈偑寛掕偝傟偨(51)丅乿

丂偙偺捈塩岯偵偼丄屆壨偺強桳嶳偱偁傞憪憅峼嶳摍偐傜弉楙岯晇傪廤傔偰嵦峼偝偣丄媫懍偵宱塩傪奼戝偟丄師戞偵壓壱恖偺強桳岯偺斾廳傪掅傔偰偄偭偨(52)丅偙偺怴岯捈塩偲暲峴偟偰壓壱恖偺強桳岯偺攦廂傕恑傔傜傟丄傛偆傗偔柧帯14擭8寧丄摉帪丄怴峼柆傪敪尒偟偰懌旜偺庡梫岯偲側偭偰偄偨戦偺憙岯偺攦廂偵傛偭偰丄偙偺宱塩摑堦偺夁掱偼堦墳偺姰椆傪尒傞(53)丅偐偔偰丄挿偄娫攑嶳摨條偺忬懺偵偁偭偨懌旜摵嶳偼丄偙偙偵丄媫懍側敪揥傪奐巒偡傞慜採忦審傪妉摼偟偨丅

丂師偄偱柧帯18擭丄垻恗丄堾撪椉峼嶳偺暐壓偘(54)丄摨21擭丄崙嵺揑摵僔儞僕働乕僩偲偺攧摵宊栺(55)偵傛偭偰丄媄弍柺偱傕帒嬥柺偱傕嫮椡側棤晅偗傪摼偰丄摉帪懠偵椶傪尒側偄傎偳偺嬤戙媄弍偺嵦梡偑悑峴偝傟偰備偔(56)丅

丂偱偼丄偙偺娫偵壓壱恖惂偼擛壗偵曄幙丄偁傞偄偼夝懱偣傜傟丄偦偺屻偵擛壗側傞惗嶻慻怐偑宍惉偝傟偰偄偭偨偺偱偁傠偆偐丅

丂1)丂傑偢戞1偺曄壔偼丄峼嬈庡偵傛傞惢摵晹柺偺捈塩偱偁偭偨丅偙傟偵偲傕側丂偄丄壓壱恖偼廬棃偺嵦峼偐傜惢摵傑偱偺堦娧宱塩偐傜丄嵦峼晹柺偵偺傒偵偦偺嶌嬈傪尷掕偝傟傞傕偺偲側偭偨(57)丅偙偙偵丄壓壱恖偼丄愭偵堷梡偟偨乽嵦峼朄挷嵏曬暥乿拞偺丄戝擺壆惂搙偺戞1偺宆偐傜戞2偺宆傊丄偡側傢偪乽惛峼惪晧朄乿傊曄偭偨偺偱偁傞丅

丂2)丂摨帪偵丄帒嬥偺戄晅偗(58)丄偁傞偄偼捈妽峼晇偵傛傞壓壱恖強桳岯偺奐岯墖彆(59)摍偵傛偭偰丄壓壱恖偺憖嬈尃偼師戞偵惂尷偝傟丄師偄偱丄攦廂摍偵傛偭偰壓壱恖偺岯偵懳偡傞帠幚忋偺強桳尃偼扗傢傟丄偙偙偵乽壓壱恖惂乿亖乽嶳巘惂乿偼攑巭偝傟傞劅劅偲尵偆傛傝帒杮偺壓偵曪愛偝傟傞丅

丂偙偆偟偰怴偨偵宍惉偝傟偨惗嶻慻怐偑乽斞応惂搙乿偨傝偟偙偲偼丄媈偆梋抧偼側偄偑丄巆擮側偑傜柧帯2丄30擭戙偵偍偗傞偦偺嬶懱揑條憡傪帵偡巎椏偼杦傫偳側偄丅偨偩丄乽峼晇懸嬾帠椺乿偁傞偄偼柧帯40擭偺朶摦娭學偺巎椏摍偵傛傝丄偦偺柧帯枛婜偵偍偗傞忬懺傪堦墳抦傞偙偲偑弌棃傞偵夁偓側偄丅偦傟偵傛傟偽丄

丂乽懌旜摵嶳丄杮峼嶳僴斞応惂搙僯僔僥摢栶媦慻摢僫儖儌僲儝抲僉慜幰僴岯晇丄巟拰晇丄恑鑧晇丄岯撪塣揮晇儝巟攝僔屻幰僴懘懠僲峼晇儝巟攝僗帶僔僥懘怑柋僴峼晇僲梑擖儗丄晹壓峼晇僲堸怘暔懘懠擔梡昳儝媼梌僔丄捓嬥僲戙棟庴庢儝堊僔僥擵儝暘攝僔乧乧峼晇僲曐岇娔撀儝堊僗(60)乿

丂乽捈妽峼晇(堦椶峼晇)僲嶌嬈僯娭僗儖娔撀僴峼嬈強堳僩摢栶丄晇摢捈愙僯擵僇擟僯摉儗儕僩瀚儌丄庴晧(儅儅)慻摢(擇椶峼晇)僯懏僗儖峼晇僯懳僔僥僴庴晧(儅儅)慻摢愱儔擵僯摉儕峼嬈強堳僴慻摢儝捠僔僥娫愙僯娔撀僗儖僲弴彉僫儕僩僗(61)乿

丂梫偡傞偵丄柧帯30擭戙枛偺懌旜摵嶳偵偍偗傞斞応惂搙偼丄傎傏師偺偛偲偒摿挜傪桳偟偰偄傞丅

丂1)丂斞応偼丄岯晇丒巟拰晇丒嶨晇(庤巕丒幵晇)摍偺怑庬暿偵峔惉偝傟偰偄傞丅

丂2)丂庤巕丄幵晇摍偼丄偄傢備傞乽擇椶峼晇乿偲偟偰慻摢(斞応摢)偵屬梑偝傟傞宍傪偲傝丄戞3愡偵尒偨傛偆側揟宆揑側斞応惂搙偺壓偵偁傞丅

丂3)丂堦曽岯晇丄巟拰晇摍偺乽堦椶岯晇乿偼宍幃忋傕帒杮偺捈愙屬梑偱偁傝丄偦偺乽摢栶乿側傞傕偺偼偡偱偵嶌嬈惪晧尃傪桳偟偰偄側偄丅偟偐偟丄斵偑慡偔斞応摢偲偟偰偺撈帺惈傪幐偭偰偟傑偭偨栿偱側偄偙偲偼丄埶慠偲偟偰丄攝壓峼晇偺捓嬥偺戙棟庴庢傝傪峴偭偰偄傞偙偲偺偆偪偵帵偝傟偰偄傞丅

丂偲傕偁傟丄柧帯30擭戙枛偵偍偄偰傕側偍偐偐傞惗嶻慻怐偑懚嵼偟偰偄傞偙偲偼丄柧帯10擭戙敿偽偵悑峴偝傟偨乽壓壱恖惂乿攑巭偺撪梕偑偒傢傔偰晄揙掙側傕偺偱偁偭偨偙偲丄乽壓壱恖惂乿偑姰慡偵夝懱偝傟丄弮悎偵帒杮庡媊揑側惗嶻娭學偑惉棫偟偨栿偱偼側偐偭偨偙偲傪暔岅偭偰偄傞丅

丂偨偩丄偙偙偱栤戣偵側傞偺偼丄偄傢備傞乽堦椶峼晇乿偺摢栶(斞応摢)偺応崌偵丄偼偠傔偐傜嶌嬈惪晧尃傪桳偟偰偄側偐偭偨偺偐丅偦傟偲傕偼偠傔偼桳偟偰偄偨偑拞搑偱偙傟傪幐偭偨偺偱偁傞偐偳偆偐偲偄偆揰偱偁傞丅偙傟偵偮偄偰偼丄柧帯30擭姧偺乽懌旜摵嶳宨嫷堦斍乿偵丄乽枅寧椉夞丄曽尵僯戝娪掕僩堗僸丄峼柆僲峀嫹丄峼幙僲昻暉丄壱峴僲擄堈摍儝澪庌僔僥嵦峼検儝掕儊丄巜掕庒僋僴拪廛儝埲僥惪晧壱峴僙僔儊乧乧乿偲偁傝丄傑偨偙偺懠亀擔杮峼嬈夛帍亁戞18崋(柧帯19擭8寧)強廂偺乽撊栘導懌旜摵嶳揰専曬崘乿偵傕丄乽嵦峼朄僴搒僥惪晧孈僯僔僥乿偲偁傝丄枖摨帍25崋(柧帯21擭3寧)強廂乽懌旜摵嶳婰帠乿傕丄乽奐岯丄嵦峼嫟懡僋僴惪晧朄僯儓儕憖嬈僙僔儉乿偲偁傞偲偙傠偐傜丄彮偔偲傕30擭崰傑偱偼丄嵦峼晹柺偱傕嶌嬈惪晧偑峴傢傟偰偄偨偙偲偼妋偐偱偁傞丅

丂偦傟側傜偽丄偙偺嶌嬈惪晧偺婡擻偼丄壗帪丄擛壗側傞棟桼偱幐傢傟偨偺偱偁傠偆偐丅偙傟偼偒傢傔偰廳梫側栤戣偱偁傞丅壗屘側傜丄柧帯40擭偺朶摦偺庡懱傪堊偟偨偺偼懠側傜偸偙偺堦椶峼晇亖岯晇丒巟拰晇偱偁傝丄傑偨変乆偑戞2愡偱朶摦傪壜擻偵偟偨梫場偲偟偰梊憐偟偨斞応惂搙偺庛懱壔偼丄傑偝偵偙偺嶌嬈惪晧揑婡擻偺憆幐偵偲傕側丂偭偰婲偭偨傕偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傞偐傜偱偁傞丅

丂偦偙偱丄師偵偙偺嶌嬈惪晧偺婡擻偑壗屘丄擛壗偵偟偰幐傢傟偨偺偐偑栤戣偵側傞丅偩偑丄巆擮側偑傜丄偙偺栤戣偵娭偟偰寛傔庤偲側傞巎椏偼杦傫偳懚嵼偟側偄丅偟偨偑偭偰丄偙偺栤戣傪夝偔偨傔偵偼丄偦偺慜偵斞応惂搙劅劅偲偔偵偦偺嶌嬈惪晧揑婡擻劅劅惉棫偺崻嫆傪媶柧偟偰偍偐側偗傟偽側傜側偄(62)丅

丂杮愡偱偺栤戣丄偡側傢偪丄乽嬤戙揑帒杮惂嶻嬈偺拞偵斞応惂搙偺偛偲偒慜嬤戙揑側楯摥慻怐偑惉棫偟偨偺偼壗屘偐乿丄偵懳偟偰丄戝壨撪巵偼師偺傛偆偵夝摎偝傟傞丅

丂傢偑崙偵偍偗傞摿庩側楯摥忦審偺宍惉丄偡側傢偪柧帯婜偵墬偰揟宆揑偵尒傜傟偨搝楆楯摥揑側峉嬛揑楯摥娭學丄偐偺亀尨惗揑楯摥娭學亁埲慜偺楯摥娭學偺宍惉偲丄偦偺屌掕壔偲偼丄擔杮偵偍偗傞捓楯摥偺彜昳亖亀楯摥椡亁偲偟偰偺憂弌亖宍惉偺摿庩惈偺拞偐傜偺傒棟夝偡傞偙偲偑弌棃傞(63)乿丅偦偺摿庩惈偲偼尵偆傑偱傕側偔乽弌壱宆乿楯摥椡偺宍惉偱偁傞丅

丂偐偔偰丄傑偢戞1偵偼丄乽擾懞偵偍偗傞壠懓惗妶丄壠懓峔惉偺晻寶揑幚懺偲偦偙傪巟攝偡傞恎暘揑惗妶娭學偲偼丄傑偨偦偙偱偺乹僄乕僩僗乺偼丄弌壱宆楯摥幰傪捠偟偰岺応抧懷偵帩偪崬傑傟丄宱塩撪偵偍偗傞楯摥娭學傪晻寶揑偵恎暘揑側傕偺偵宍惉偡傞(64)乿丅戞2偵偼丄乽楯摥椡偑弌壱揑側宍懺偱採嫙偝傟楯摥椡偺掕拝暘傗拁愊暘偑彮偄偲偄偆偙偲偼丄摑堦揑側楯摥巗応偺惉棫傪朩偘偰偄傞崻杮揑側棟桼偱偁傝丄傑偨偦偺偙偲偼丄楯摥幰偺曞廤傗挷払偑墶抐揑偱峀偄楯摥巗応傪捠偠偰峴傢傟偢偵丄屄恖揑側宍偱悑峴偝傟傞偙偲傪堄枴偡傞傕偺偱偁傞丅戝側傝彫側傝偺奼偑傝傪帩偭楯摥巗応偱楯摥椡偑崌棟揑側巇曽偱曞廤偝傟挷払偝傟傞偺偱側偔丄偡傋偰屄恖揑側亀墢屘亁傪偨偳偭偰峴傢傟傞偙偲偵側傞偑丄偦偺偙偲偼丄帺傜楯摥忦審傪掅傔丄楯帒娭學傪恎暘揑側暤埻婥偺拞偵偍偟偙傔傞抂弿偲傕側傝丄枖楯柋偺挷払偵偍偗傞摢偼偹惂搙傗儃僗惂搙偺夘擖偺尨場(65)偲傕側傞乿丅

丂偙偺夝摎偑偄偢傟傕栤戣偺堦柺傪偲傜偊偰偄傞偙偲偼斲掕偟摼側偄丅

丂傑偢戞1偺揰偵偮偄偰偼丄摉帪偺峼嶳楯摥幰偑庡偲偟偰擾懞偐傜挷払偝傟偨偙偲劅劅偙傟傪捈偪偵乽弌壱宆乿偲偡傞偙偲偼弌棃側偄敜偱偁傞偑劅劅偼婔懡偺帠幚偑偙傟傪帵偟偰偄傞丅懌旜偺応崌傕椺奜偱偼側偐偭偨(66)丅偙傟偑丄峼嶳楯摥幰偺惈奿傪丄斞応惂搙偺偛偲偒慜嬤戙揑側摑妽偵梕堈偵暈偡傞傕偺偨傜偟傔偰偄偨偙偲偼媈偄側偄丅

丂傑偨丄戞2偺揰偵偮偄偰傕丄摑堦揑楯摥巗応偺寚擛塢乆偼暿偲偟偰(67)丄斞応惂搙偑墢屘偵傛傞楯摥椡曞廤傪偦偺廳梫側婡擻偺堦偮偲偟偰偍傝丄偦傟偵偲傕側丂偆慜庁嬥偑楯摥幰偺帺桼側堏摦傪朩偘丄摨帪偵斞応摢偺巟攝偺堦偮偺婎斦偱偁偭偨偙偲偼偡偱偵戞3愡偱尒偨偲偙傠偱偁傞丅

丂偟偐偟側偑傜丄埲忋偺愢柧偵傛偭偰偼斞応惂搙宍惉偺崻嫆偼慡偔堦柺揑偵劅劅偟偐傕婎杮揑偱偼側偄懁柺偟偐夝柧偝傟偰偄側偄偙偲偑巜揈偝傟側偗傟偽側傜側偄丅偲尵偆偺偼丄偡偱偵尒偨捠傝丄斞応惂搙偼扨偵楯摥幰曞廤丄峉抲傪栚揑偲偡傞慻怐偱偼側偔丄傓偟傠丄庡偲偟偰嶌嬈惪晧惂偲偟偰峼嶳嬈偺惗嶻夁掱偺撪晹偵夘擖偟偰偄偨偺偱偁傞偑丄戝壨撪巵偺榑偵傛偭偰偼丄斞応惂搙偑嶌嬈惪晧惂偨傝偟偙偲偺昁慠惈偼棟夝偟摼側偄偐傜偱偁傞丅楯摥椡偺楯摥巗応偵偍偗傞慜嬤戙揑惈奿偼斞応惂搙偺惉棫傪壜擻側傜偟傔傞丄偁傞偄偼梕堈偵偟偨堦偮偺忦審偱偼偁傞偑丄偦偺惉棫傪昁慠偨傜偟傔傞傕偺偱偼側偄丅楯摥幰偺慜嬤戙揑惈奿偼帒杮惂宱塩偺拞偵偁偭偰偼丄帒杮偺嶏庢傪嫮壔偡傞偨傔偵栶棫偮尷傝偵偍偄偰丄偦傟偲柕弬偟側偄尷傝偵偍偄偰棙梡偝傟傞偺偱偁傞丅偟偐傕丄偼偠傔偵傕巜揈偟偨傛偆偵丄堦斒揑偵偼丄楯摥巗応偵偍偄偰擛壗偵慜嬤戙揑側惈奿傪傕偭偨楯摥椡偱偁傠偆偲丄嬤戙揑彅嶻嬈偺婡夿懱宯偼偦偺惗嶻夁掱偵昁梫側媄弍揑丄幮夛揑孭楙傪巤偟丄偙傟傪嬤戙揑楯摥幰偵抌偊偁偘偰峴偔傕偺側偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄斞応惂搙惉棫偺崻嫆偼丄扨偵楯摥巗応偺惈奿偁傞偄偼偦偙偵偍偗傞楯摥椡偺摿幙偺傒偵偁傞偺偱偼側偔丄傓偟傠丄婎杮揑偵偼丄摉帪偺峼嶳嬈偺惗嶻夁掱偺摿幙偵媮傔傜傞傋偒偱偁傠偆丅

丂偱偼丄惗嶻夁掱偺擛壗側傞惈奿偑斞応惂搙偺宍惉傪昁慠偵偟偨偺偐丅偙偺揰傪丄師偵懌旜摵嶳偺乽摉帪懠偵椶傪尒側偄傎偳偺嬤戙媄弍偺嵦梡乿偺嬶懱揑撪梕傪専摙偡傞偙偲偵傛偭偰柧傜偐偵偟側偗傟偽側傜側偄丅

丂偦偙偱丄傑偢乲戞9昞乴偵傛偭偰丄懌旜摵嶳偺媄弍嬤戙壔偺嬶懱揑撪梕傪奣娤偟偰偍偙偆(68)丅

| 擭戙 | 奐岯 | 嵦峼 | 岯撪塣斃 | 岯奜塣斃 | 攔悈 | 慖峼 | 惢楖 | 摦椡 | 旛峫 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 柧帯11擭 | 仠杮岥岯丒擇斣岯娫娧捠岺帠奐巒乮17擭姰惉偙傟偵傛傝捠婥妝偵側傞乯 | 仠壩栻巊梡 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂 | 丂丂 |

| 12 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 13 | 丂丂 | 丂丂 | 仠庤墴偺岯撪婳摴姰惉 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 14 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠戦偺憙岯偵峼柆敪尒 |

| 15 | 仠僟僀僫儅僀僩弶偺巇條 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 16 | 仠杮岥岯扜岯偵偰桳栘岯偲楢棈 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠僋儔僢僔儍乕丒儘乕儖丆夞揮墌饪側偳梞幃婡夿悩晅 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 17 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠僋儔僢僔儍乕偵忲婥婡娭巊梡乮摦椡巊梡偺弶傔乯 | 仠捈棙嫶惢楖岺応怴愝 | 丂丂 | 仠墶娫曕偵戝峼柆敪尒 |

| 18 | 仠桳栘岯奐鑧偵鑧娾婡傪弶傔偰巊梡 仠彫戧岯奐鑧乮怴峼柆敪尒乯 仠戝捠摯奐鑧岺帠巒傔傞乮鑧娾婡巊梡乯 | 丂丂 | 丂丂 | 仠僪僐價乕儖幃寉曋揝摴 | 丂丂 | 仠掅昳埵峼乮俀亾埵乯張棟偵拝庤 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 19 | 仠彫戧岯姰惉 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠杮岥岯偵忲婥僗儁僔傾儖丒億儞僾乮弶偺摦椡億儞僾乯 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 20 | 丂丂 | 仠偙偺偙傠桸悈晹偵僟僀僫儅僀僩巊梡 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 21 | 仠杮岥岯丒桳栘岯娫楢棈扜岯姰惉乮攔悈偵曋乯 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠僽儗乕僉幃嬻婥億儞僾 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠俰丏儅僕僜儞彜夛偲19,000僩儞偺攧摵宊栺傪寢傇 |

| 22 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠摦椡挼懣婡悩晅 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 23 | 仠墶娫曕戞堦丒戞嶰扜岯奐鑧乮鑧娾婡巊梡乯 | 丂丂 | 仠揹婥尀梘婡悩晅 | 仠懌旜丒嵶旜娫壦嬻嶕摴壦愝 | 仠僽儔僕儍宆揹婥億儞僾悩晅 | 丂丂 | 仠悈搮幃梟峼楩 | 仠娫摗偵杮朚弶偺悈椡敪揹強弙惉 | 仠峼撆栤戣偍偙傝巒傔傞 |

| 24 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠杮嶳丒惢楖強娫揹幵奐捠 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 25 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 26 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠暡峼張棟偵悈埑張棟婡嵦梡丆擻棪忋傞 | 仠儀僙儅幃惢楖朄偵惉岟 | 丂丂 | 丂丂 |

| 27 | 丂丂 | 仠堦晹偵奒抜杧朄嵦梡 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 28 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 |

| 29 | 仠戝捠摯奐鑧岺帠姰惉丆慡嶳偑堦偮偵側傞 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 仠峼撆栤戣奼戝 |

| 30 | 仠揹婥鑧娾婡巊梡岲惉愌摼傜傟偢 | 丂丂 | 仠杮嶳媦傃彫戧偵岯撪揹幵晘愝 | 丂丂 | 丂丂 | 丂丂 | 乮31擭乯揹婥惛摵奐巒 | 丂丂 | 仠梊杊岺帠巒傑傞 |

丂偙傟傜偺拞偱摿婰偡傋偒傕偺傪2丄3偁偘傞側傜偽丄

丂1)丂戝捠摯偺姰惉(柧帯29擭)

丂戝捠摯偼墑挿9丄950広偵媦傃丄偙傟偵傛偭偰丄廬棃偺暘嶶撈棫偟偨彅岯偼慡偰寢崌摑堦偝傟丄攔悈丒塣斃摍偺婡夿壔偺婎慴傪側偟偨丅

丂2)丂悈椡敪揹強偺憂愝(摨23擭)

丂偙傟偼傢偑崙嵟弶偺悈椡敪揹強偱偁傝丄1882擭偺傾儊儕僇丒僂僀僗僐儞僔儞廈傾僢僾儖僩儞偵偍偗傞敪揹強憂愝偐傜嬐偐偵8擭抶傟傞偺傒偱偁傝丄崙嵺揑偵傕拲栚偡傋偒傕偺偱偁偭偨(69)丅偙傟偵傛偭偰丄廬棃丄峼嶳嬈偺婡夿壔傪慾奞偟偰偄偨摦椡(擱椏)栤戣(70)偑夝寛偝傟偨丅

丂3)丂惢楖丒惢摵懱宯偺惍旛

丂悈搮幃梠峼楩偵傛傞惢仺儀僙儅揮楩偵傛傞楤摵仺揹楩惢摵偺懱宯偼丄摉帪偱偼崙嵺揑偵傕嵟傕廏傟偨惢摵曽幃偱偁偭偨(71)丅

丂偙偺傛偆偵丄懌旜摵嶳偱偼憗偔傕柧帯20擭戙偺慜敿偵偼丄変崙偺峼嶳嬈偺愭抂傪偒偭偰挊偟偄嬤戙壔傪堊偟悑偘偰偄傞丅偙傟偑懡偔偺揰偵偮偄偰丄崙嵺揑偵傕偒傢傔偰崅偄悈弨偵偁偭偨偙偲偼廩暘拲栚偵抣偡傞傕偺偱偁傞(72)丅

丂偟偐偟側偑傜丄偙傟偲摨帪偵丄栤戣偵偝傟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄懠偺晹柺偺媫寖側嬤戙壔偵懳偟偰丄峼嶳嬈偵偍偗傞婎杮揑嶌嬈偨傞嵦峼晹柺偺挊偟偄棫偪抶傟偱偁傞丅

丂傕偭偲傕丄挊偟偄棫偪抶傟偲尵偭偰傕丄嵦峼晹柺偵慡偔恑曕偑側偐偭偨栿偱偼側偄丅偺傒側傜偢丄柧帯弶擭偵偍偗傞変崙偺峼嬈媄弍偺恑曕偺拞偱嵟傕摿昅偡傋偒傕偺偺堦偮偼丄崟怓壩栻丄偁傞偄偼僟僀僫儅僀僩偺巊梡偱偁偭偨(73)丅偩偑丄偙偺壩栻巊梡偦偺傕偺偼丄寛偟偰嵦峼嶌嬈偺庤岺嬈揑惈奿傪曄妚偡傞傕偺偱偼側偐偭偨丅壩栻憰擖偺偨傔偺鑧岴偼埶慠偲偟偰捜偲僞僈僱偵棅偭偰偄偨偺偱偁傞丅慜宖乲戞9昞乿偱尒偨傛偆偵丄懌旜偱偼丄憗偔傕柧帯18擭偵偼僔儏儔儉幃鑧岴婡偑巊梡偝傟偨偺偱偁傞偑丄偙偺鑧岴婡巊梡偼偄偢傟傕捠摯丄扜岯摍偺庡梫岯摴偺奐鑧偵尷傜傟丄嵦峼晹柺偱偼慡偔梡偄傜傟側偐偭偨偺偱偁傞(74)丅

丂嵦峼媄弍偺偐傛偆側忬懺偵懳偟丄嵦峼朄偼偄偐側傞忬懺偵偁偭偨偱偁傠偆偐丅亀擔杮峼嬈夛帍亁戞25崋(柧帯20擭3寧)強廂偺乽懌旜摵嶳婰帠乿偼偙傟偵偮偄偰師偺傛偆偵婰偟偰偄傞丅

丂乽峼柆奐塩朄僴鈉乆墷幃僯橍僸愭僣壓斦儝孈鑧僔曋媂僲強僯墬僥巟摴儝忋斦僯捠僔峼柆僯夛僔僥嵍塃僯恑儈懘朄妴儌孈忋僯椶僙儕乿

丂偙傟偵傛傟偽偡偱偵柧帯20擭偵偼廬棃偺慡偔晄婯懃側嵦孈朄偑夵傔傜傟丄塣斃岯摴傪奐偒嵦孈弨旛偺奐岯岯摴偑愝偗傜傟偰丄摉帪偲偟偰偼嵟傕恑傫偩嵦峼朄偱偁傞乽忋岦奒抜朄乿(屻弎)偵椶偡傞嵦峼朄偑嵦梡偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅偩偑丄幚嵺偼丄偙傟偑乽忋岦奒抜朄乿偵椶帡偟偰偄偨偺偼丄偨偩嵦峼弨旛偺奐岯傑偱偵夁偓偢丄傂偲偨傃嵦峼抜奒偲側傞偲丄媽懺埶慠偨傞乽敳偒孈朄乿劅劅峼柆拞偺晉峼晹偺傒傪嵦峼偟側偑傜晄婯懃偵孈恑偡傞傕偺劅劅偵懠側傜側偐偭偨丅偙偺偙偲偼柧帯30擭偺乽懌旜摵嶳宨嫷堦斍乿偵丄乽嵦孈僲曽朄僴栚壓奒抜孈儝幚巤僗儖応強嬐僇僯悢儢強僯巭儅儕廳僯強堗敳僉孈朄僩徧僔峼柆拞僲峼暆柺涍儝嵦孈僗儖僯傾儕乿偲丄柧椖偵弎傋傜傟偰偄傞偲偙傠偱偁傞丅傑偨丄摉帪偺嵦峼晇偺捓嬥偑偄傢備傞乽掕栚朄乿劅劅嵦孈偟偨峼愇偺昳埵偲峼検偵傛偭偰掕傔傜傟傞傕偺偱偁偭偨(75)偙偲傕丄摉帪偺嵦孈朄偑乽敳偒孈朄乿偱偁偭偨偙偲傪帵偟偰偄傞(76)丅

丂乽敳偒孈朄乿偼丄慜弎偺偛偲偔丄峼柆傪丄偟偐傕偦偺晉峼晹偺傒傪捛偆傕偺偱偁傞偐傜丄岯摴偺暆丄崅掅偼峼柆偺晩懚忬懺偵傛偭偰挊偟偔晄婯懃側傕偺偲側傝丄偟偐傕堦斒偵愗塇偼嫹瑗偲側傞偐傜丄昁慠揑偵丄嵦峼嶌嬈偼傕偪傠傫丂丄愗塇塣斃偺婡夿壔傪晄擻偵偡傞丅偐偔偰丄庡梫岯摴偱偼尀梘婡傗揹幵偑摦偒丄攔悈偵偼嫮椡側摦椡偑巊梡偝傟偰偄傞偲偄偆偺偵丄愗塇偱偼埶慠偲偟偰捚偲僞僈僱偑梡偄傜傟丄偦偺応偱峼愇偼慖暿偝傟丄欅偵擖傟傜傟偰慡偔偺恖椡偱塣斃岯摴傑偱塣斃偝傟(偙傟偑庤巕偺巇帠偱偁傞)丄師偄偱塣斃岯摴偐傜庡梫岯摴傑偱偼恖椡偵傛傞峼幵偱塣偽傟傞(偙傟偑幵晇偺巇帠)偲偄偆忬懺偵偁傞丅

丂埲忋偺峫嶡傪捠偠偰丄変乆偼偙偙偵摉帪偺懌旜摵嶳峼嬈媄弍嬤戙壔偺摿幙傪師偺偛偲偔婯掕偟摼傛偆丅偡側傢偪丄奐岯丒攔悈丒庡梫岯摴塣斃丒岯奜塣斃丒惢摵摍偺晹柺偵偍偗傞丄挊偟偄婡夿壔偵懳偟丄峼嶳嬈偺婎杮岺掱偨傞嵦峼嶌嬈偲愗塇塣斃偑埶慠偲偟偰庤岺嬈揑抜奒偵巭傑偭偰偄偨偙偲(77)丅

丂偙偺摿幙偼丄扨偵懌旜摵嶳偺傒偺栤戣偱偼側偔丄摉帪偺丄変崙偺峼嬈慡懱偵偮偄偰傕偁偰偼傑傞偲偙傠偱偁傞丅偦偟偰丄偙偙偵偙偦丄嬤戙揑帒杮惂嶻嬈偺偆偪偵斞応惂搙偺偛偲偒慜嬤戙揑側楯摥慻怐偑曪愛偝傟偨偙偲偺庡梫側崻嫆偑懚偡傞丅偦偺榑嫆傪師偵帵偦偆丅

丂堦斒偵嵦峼嶌嬈偵偍偄偰偼丄嶌嬈懍搙偼庡偲偟偰楯摥幰帺恎偺嶌嬈堄梸丄嶌嬈堄巙偵埶懚偡傞(偙偺偙偲偼鑧娾婡偺巊梡偦偺傕偺偵傛偭偰偼曄壔偟側偄丅愗塇塣斃偺婡夿壔偵傛偭偰丄偼偠傔偰婡夿偺塣揮懍搙偵峉懇偝傟傞)丅偟偨偑偭偰丄偐偐傞応崌偵偍偗傞擻棪憹恑亖楯摥嫮壔偼丄師偺2偮偺庤抜偵棅傞懠偼側偄丅

丂戞1偼丄捓嬥宍懺傪乽楯摥偺幙偍傛傃嫮搙偑楯捓偦偺傕偺偺宍懺偵傛偭偰摑惂偝傟傞(78)乿偲偙傠偺弌棃崅暐捓嬥偵偡傞偙偲丅

丂戞2偼丄恖恎揑摑妽亖娔撀偺嫮壔丅

丂偲偙傠偱丄戞1偺弌棃崅暐捓嬥偑乽奒憌揑偵曇惉偝傟偨嶏庢偍傛傃梷埑偺惂搙偺婎慴傪側偡(79)乿傕偺偱偁傞偙偲偼丄偮偲偵抦傜傟偨偲偙傠偱偁傞丅偡側傢偪丄乽屄悢捓嬥偼堦曽偱偼丄帒杮壠偲捓楯摥幰偲偺娫傊偺婑惗幰偺夘擖傪丄壓惪嶌嬈傪丄梕堈偵偡傞丅夘嵼幰偺棙摼偼傕偭傁傜丄帒杮壠偑巟暐偆楯摥壙奿偲丄偙偺壙奿偺偆偪夘嵼幰偑楯摥幰偺庤偵尰幚偵搉偡晹暘偲偺丄嵎妟偐傜惗偢傞丅乧乧懠曽偱偼屄悢捓嬥偼帒杮壠傪偟偰丄庱擼楯摥幰偲乧乧堦屄偵偮偒婔傜偲偄偆壙奿偱宊栺傪寢傇偙偲傪摼偣偟傔傞偺偱偁偭偰丄偙偺庱擼楯摥幰帺恎偑偦偺壙奿偱帺暘偺曗彆楯摥幰傪曞廤偟巟暐偆偙偲傪堷庴偗傞偺偱偁傞丅帒杮偵傛傞楯摥幰偺嶏庢偑偙偺応崌偵偼丄楯摥幰偵傛傞楯摥幰偺嶏庢傪攠夘偲偟偰幚尰偝傟傞(80)乿丅偟偐傕偙偺応崌丄嵦峼嶌嬈偵偍偗傞弌棃崅暐捓嬥偑丄堦斒偺屄悢捓嬥偺応崌偲堎偭偰丄乽暆僲峀嫹僩愇幙僲峝擃僩僯埶儕(81)乿乽売強枅僯掕栚儝掕儊(82)乿傞傕偺偱偁傞偙偲偼丄惪晧傪屄恖傪扨埵偲偟偰偱偼側偔丄1愗塇傪扨埵偲偡傞廤抍揑側傕偺偲偣偞傞傪摼側偄偙偲偲側傞丅偟偐偟丄偙偺弌棃崅暐捓嬥偼丄偦傟帺懱偲偟偰偼斞応摢摍偵傛傞嶌嬈惪晧傪昁慠偨傜偟傔傞傕偺偱偼側偄丅偙偺捓嬥宍懺偺摿幙偼丄偦傟帺懱偲偟偰偼嶌嬈惪晧傪梕堈偵偡傞丄偁傞偄偼摼偣偟傔傞忦審偱偁傞偵夁偓側偄丅

丂偟偐偟側偑傜丄偙傟偵戞2偺揰丄恖恎摑妽亖娔撀偺嫮壔偺昁梫偑壛傢傞偲偒丄偦傟偼杦傫偳昁慠揑偲側傞丅

丂廃抦偺偛偲偔丄堦斒偵嵦峼嶌嬈偺嶌嬈尰応亖愗塇偼丄峼懱偺晩懚忬懺偵傛偭偰峀戝側抧堟偺奺強偵劅劅偟偐傕棫懱揑偵劅劅嶶嵼偡傞傕偺偱偁傞(83)丅偙傟傜偺愗塇偼丄憡屳偵悈暯岯摴偁傞偄偼扜岯側偳偵傛偭偰寢崌丄摑堦偝傟偰偄傞偲偼尵偊丄奺嶌嬈応偺撈棫惈丄暘嶶惈偼堦斒偺岺応惂岺嬈偲偼斾妑偵側傜偸傎偳嫮偄丅偦偺忋丄岯撪偑埫崟偱偁傞偙偲丄岯摴偑嫹瑗偐偮尟慾偱偁傞偙偲劅劅嶌嬈尰応偨傞愗塇傕摨條劅劅摍偺忦審偑壛傢傝丄嵦峼嶌嬈偺巜婗娔撀偼挊偟偔崲擄側傕偺偲側傞丅傕偟丄偙偙偵偍偄偰丄帒杮偑奺峼晇傊偺嶌嬈偺妱摉偰丄嶌嬈偺巜婗娔撀傪捈愙揑丄慡柺揑偵峴傢傫偲偡傟偽丄偙傟偑偒傢傔偰櫵戝側旓梡偺巟弌傪偲傕側丂傢偞傞傪摼側偄偙偲偼柧敀偱偁傞丅偟偐偟丄偙偺嵺丄嵦峼嶌嬈偑乽楯摥幰偨偪偦偺傕偺偺娫偺摍媺揑曇惉(84)乿傪桳偡傞儅僯儏僼傽僋僠儏傾抜奒偵偁傞(85)偙偲偼丄帒杮偑楯摥幰撪晹偺偙偺摍媺揑曇惉傪棙梡偟丄偙傟偵傛偭偰娔撀偺嫮壔傪偼偐傞偙偲傪壜擻偵偟偰偄傞丅偐偔偰丄偙偙偵乽帒杮偵傛傞楯摥幰偺嶏庢偑丄楯摥幰偵傛傞楯摥幰偺嶏庢傪攠夘偲偟偰幚尰偝傟傞乿傕偺偲偟偰偺斞応惂搙劅劅斞応惂搙偺嶌嬈惪晧偑尰幚壔擳帄昁慠壔偡傞丅慜弌乽峼晇懸嬾帠椺乿偑丄乽斞応惂搙僯墬僥晛捠棙塿僫儕僩僗儖庡梫僲帠崁乿偺堦偮偲偟偰乽峼晇僲嬑懩儝娔撀僔丄峼晇僲孞崬媦帠柋僲攝摉摍棙曋僯僔僥峼嶳僲庤悢儝徣僉栶堳僲悢儝尭僔摼儖僐僩乿傪偁偘偰偄傞偺偼丄偙偺娫偺帠忣傪弎傋偰偄傞傕偺偱偁傞(86)丅

丂埲忋偺揰偙偦丄嬤戙揑帒杮惂嶻嬈偺偆偪偵丄慜嬤戙揑側斞応惂搙偺偛偲偒慻怐偑宍惉偝傟偨婎杮揑側崻嫆偱偁傞丅梫偡傞偵丄斞応惂搙偼丄弌壱宆榑幰偺愢偔偛偲偒変崙偺楯摥巗応偺惈奿丄偁傞偄偼偦偙偵偍偗傞楯摥椡偺摿幙偺傒偵傛偭偰婯掕偝傟偨偺偱偼側偔丄傛傝婎杮揑偵偼丄変崙偺峼嶳嬈偺媄弍揑骊峴惈偵婎偔傕偺偱偁偭偨丅

丂偐偐傞帇揰偵棫偭偰丄偼偠傔偰斞応惂搙偺慡柺揑側攃埇偑壜擻偵側傞偽偐傝偱側偔丄埲壓偵帋傒傞偛偲偒偦偺楌巎揑夁掱偺攃埇傕壜擻偲側傞丅

丂埲忋尒偨傛偆偵丄斞応惂搙偼丄傑偝偵丄変崙峼嬈偺嶻嬈妚柦婜偵偍偗傞媄弍揑摿幙劅劅偡側傢偪丄塣斃丒攔悈丒惢摵夁掱偺崅搙偺婡夿壔偺斀柺丄嵦峼夁掱偑僣僠偲僞僈僱偵傛傞乽敳偒孈揑乿嵦峼朄偵巭傑偭偨偙偲劅劅偵丄偦偺庡偨傞婎斦傪桳偡傞傕偺偱偁偭偨丅偙偺偙偲偼丄摨帪偵丄斞応惂搙偺偦偺屻偺曄壔偺崻嫆偑壗張偵媮傔傜傞傋偒偐傪傕帵偟偰偄傞丅偔傝曉偡傑偱傕側偔丄偦傟偼惗嶻夁掱偲傝傢偗丄嵦峼夁掱偺媄弍揑恑曕偵偁傞丅偲偡傟偽丄摉柺偺壽戣偨傞懌旜摵嶳偵偍偗傞乽柧帯30擭戙慜敿偺嶌嬈惪晧攑巭偺崻嫆乿傕丄偙偺帪揰偵偍偗傞丄嵦峼夁掱偺媄弍揑曄壔傪捛媮偡傞偙偲偵傛偭偰夝柧偝傟傞偱偁傠偆丅

丂偦偙偱丄傑偢栤戣偵側傞偺偼惗嶻梡嬶偱偁傞偑丄偙傟偵偼慡偔曄壔偑尒傜傟側偄丅慜弎偺偛偲偔丄鑧娾婡偑嵦峼夁掱偵巊梡偝傟偼偠傔傞偺偼傛偆傗偔戝惓埲屻偺偙偲偱丄偦傟傑偱偼丄埶慠偲偟偰僣僠偲僞僈僱偑巊梡偝傟偰偄偨偵巭傑傞丅偟偐偟丄嵦峼朄偼偙偺娫偵挊偟偄恑曕傪尒偣傞丅尵偆傑偱傕側偔丄偦傟偼乽敳偒孈朄乿偐傜乽奒抜孈朄乿傊偺堏峴偱偁傞丅

丂乽敳偒孈朄乿偲偄偆偺偼丄偡偱偵尒偨傛偆偵丄峼柆拞偺晉峼晹偺傒傪嵦孈偡傞傕偺偱偁傞偑丄偙偺偨傔嵦孈検偵斾偟偰嵦峼検偼懡偔偟偐傕昳埵偑崅偄丅傑偨塣斃検傕彮偔偰偡傒丄慖峼傕梕堈偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄塣斃丄慖峼摍傊偺愝旛搳帒偼斾妑揑彫妟偱偡傒丄偟偐傕偦偺妱偵嶻摵妟偼懡偄丅偙偆偟偨棙揰偙偦帒杮拁愊偺昻崲側憂嬈帪偵偍偄偰偼壗傛傝傕昁梫偲偝傟偨偺偱偁傞丅偟偐偟丄乽敳偒孈朄乿偼偙偆偟偨棙揰偺斀柺偱丄偄偔偮偐偺寚娮傪偲傕側丂傢偞傞傪摼側偐偭偨丅偦傟偼丄

丂1丄峼柆偺曄壔傪捛偭偰丄偟偐傕晉峼晹偺傒傪嵦庢偡傞偨傔丄孈傝愓偼嫹瑗偐偮晄婯懃偲側傞丅偟偨偑偭偰丄孈傝恑傓偵偮傟偰塣斃偺擻棪偼掽尭偟丄傑偨捠婥晄椙傪傕偨傜偟偰偦偺屻偺嵦孈傪挊偟偔崲擄偵偡傞丅

丂2丄捓嬥偑丄峼検偲昳埵偵傛偭偰寛傑傞偄傢備傞乽掕栚朄乿偱偁傞偙偲偼丄昁慠揑偵嵦孈崲擄側売強丄偁傞偄偼昻峼傪慡偔屭傒偸乽棓孈乿偲側傝丄峼嶳偺惗柦傪抁偔偡傞丅

丂3丄張棟偟側偄傑傑堚婞偡傞昻峼偼丄峼撆偺尨場偲側傞(87)丅

丂4丄嵦峼丄愗塇塣斃偺婡夿壔偑晄壜擻偱偁傞丅

丂偙傟傜偺寚娮偼丄帒杮拁愊偺昻崲側丄偟偐傕愝旛偺媫懍側奼戝傪梫偡傞憂嬈弶婜偵偍偄偰偼丄慡偔峫椂偡傞梋桾傪帩偨側偐偭偨丅偟偐偟丄塣斃丄攔悈丄惢摵摍偺堦墳偺婡夿壔偑姰椆偟偨柧帯20擭屻敿偵帄傞偲丄師戞偵崕暈傪梫偡傞栤戣偲偟偰堄幆偝傟偼偠傔傞丅壛偊偰丄乲戞13昞乴偵尒傞偛偲偔丄柧帯24擭傪捀揰偲偟偰嶻摵偑慡偔摢懪偪偵側偭偰偟傑偭偨偙偲丄摨20擭崰傛傝搉椙悾愳壓棳偱峼撆偵傛傞旐奞偑栤戣偵側傝偼偠傔偨偙偲摍偑丄捈愙揑摦場偲側偭偰嵦峼朄偺揮姺偑擔掱偵偺傏傞偵帄傞丅

丂偐偔偰丄柧帯26擭12寧丄懌旜強挿(栘懞挿幍)偐傜屆壨巗暫塹偵埗偰偨庤巻偵偼丄

丂乽擇廫幍擭搙偼堧枩撚弌摵偺屼尒悩傕桳擵丄懘忋摉嶳偺奒抜孈幚巤丄戝愶峼強偺寶愝乧乧(88)乿

偲偁傝丄偄傛偄傛柧帯27擭偵偼丄堦晹偵奒抜孈傪幚巤偡傞梊掕偱偁傞偙偲傪抦傝摼傞丅偙傟偑傑偩嬌偔堦晹偱峴傢傟偨偵夁偓側偐偭偨偙偲偼丄愭偵堷梡偟偨乽懌旜摵嶳宨嫷堦斍乿偺堦愡偵丄乽栚壓奒抜孈朄儝幚巤僗儖応強嬐僇僯悢儢強僯巭儅儕乿偲偁傞偙偲偐傜傕悇嶡偝傟傞偑丄堦曽丄摨彂偼丄

丂乽摉嶳嵦峼朄僴慟師奒抜孈朄僯曄峏僗儖僲栚揑僫儖儝埲僥擵僯敽僼慖峼朄僲婯柾枓奼挘僙僒儖儝摼僒儖僯儓儕丄峏僯堦拫栭榋昐撚埲忋僲峼愇儝埖僼扵峼強儝愝働丄崱屻擇儢擭儝婜僔擵儝弙岺僙僔儊乧乧帶僔僥擵僯梫僗儖摦椡僴悈椡儝棙梡僔嶰憡岎斣揹棳敪揹婡儝摨帪僯弙岟塣揮僙僔儉儖僲寁夋僫儕乿

偲弎傋丄傛偆傗偔柧帯30擭戙慜敿偵帄偭偰奒抜孈朄傊偺揮姺偑杮奿揑偵巒傔傜傟偨偙偲傕帵偟偰偄傞丅偙偺揮姺偼偐側傝挿婜偵傢偨偭偰峴傢傟偨傕偺偺偛偲偔偱丄壗帪丄慡柺揑偵悑峴偝傟偨偺偐昁偢偟傕柧椖偱偼側偄丅偨偩奒抜孈偵傛傞嵦峼偼敳偒孈朄偵斾偟丄峼愇偺昳埵偑昁慠揑偵掅壓偡傞傕偺偱偁傝丄乲戞14昞乴偐傜尒偰丄柧帯36丄7擭傑偱偵偼丄傎傏劅劅晹暘揑偵揮姺枹悑峴偺応強偑偁傞偲偟偰傕劅劅姰椆偟偨偲峫偊偰嵎巟偊側偄偱偁傠偆丅

| 擭師 | 昳埵(%) |

| 柧帯18擭乣20擭 21乣25擭 26擭 27乣35擭 36擭 37擭 38擭 39擭 40擭 41擭 42擭 43擭 |

奺擭丂19 乭丂丂 18 17 奺擭 丂 16 5.41 4.63 4.51 4.22 3.66 3.31 2.98 2.78 |

亂旛峫亃丂屆壨峼嬈姅幃夛幮懌旜峼嬈強憼亀嵦峼寧曬亁偵傛傞丏

丂偙偺傛偆偵丄乽奒抜孈朄乿傊偺揮姺偑傎傏柧帯32丄3擭傪婜偲偟偰恑傔傜傟偨偙偲偲丄愭偵尒偨傛偆偵(拹(62)嶲徠)斞応惂搙偺曄壔亖嶌嬈惪晧偺攑巭偑傗偼傝柧帯30乣34擭偵悑峴偝傟偨偙偲偲偼丄扨側傞嬼慠偺堦抳偱偼側偄丅

丂偙偺椉幰偺娫偵柧敀側娭楢偑偁傞偙偲偼丄偙傟傑偱峫嶡偟偨偲偙傠偐傜摉慠悇榑偝傟摼傞偑丄峏偵丄埲壓偵堷梡偡傞暿巕摵嶳偺帠椺偼丄偙偺椉幰偺娭楢傪柧椖偵帵偟偰偄傞丅

丂乽巣偔慡嶳偵怴巤愝偺峴偼傞乀偵敽傂丄峼晇偺廬嬈曽朄偵懳偡傞崌棟壔偺昁梫傑偨撢偵嬞愗偲側傝丄柧帯嶰廫嬨擭傪埲偰丄帪偺嵦峼壽庡擟偼廬棃偺斞応惂搙偵戝夵妚傪抐峴偟丄偦偺愊暰傪堦憒偡傞偵搘傔偨丅(拞棯)廬棃晄椙偺斞応摢傪旊柶偟偰怴偵嵦峼壽偺慒峵偣傞幰偵姺傊丄妿偮偙傟枠偺嵦峼偼斞応偺惪晧壱偲偟偰丄偦偺孈応偵嵶枾側傞嬫夋傪掕傔偢丄憡摉峀斖埻偵偍偄偰斞応摢偺帺桼嵦峼偵埾偹偰傤偨偺傪丄嬈応偡側偼偪孈応偺惂搙偵夵傔偰丄奒抜孈偵埶傞傋偒傪柦偠乧乧(拞棯)乧乧梫偡傞偵偙傟傜偺夵妚偼慡嶳偺婥晽傪弆惓偟丄慞椙側傞堦斒峼晇傪曐岇偡傞偲嫟偵丄媽棃偺棓孈傪杊偄偱嶻摵擻棪傪憹恑偡傞偙偲偵偁偮偨(89)乿丅

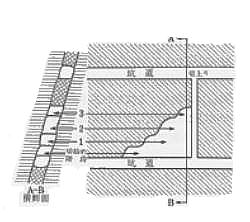

丂偱偼丄壗屘偵乽奒抜孈朄乿偺嵦梡偼丄斞応摢偺嶌嬈惪晧偺攑巭傪偲傕側丂傢偞傞傪摼側偄偺偱偁傠偆偐丅偦傟偵偼傑偢丄乽奒抜孈朄乿偲偼擛壗側傞傕偺偱偁傞偐傪抦傞昁梫偑偁傞丅奒抜孈偵偼乽忋岦奒抜孈乿偲乽壓岦奒抜孈乿偺暿偑偁傞偑丄尨棟揑偵偼偝偟偨傞憡堘偑偁傞栿偱偼側偄偺偱丄傢偑崙偱庡偲偟偰梡偄傜傟偨慜幰偵偮偄偰尒傛偆丅師偺恾偼偦偺昗弨揑側宍偺抐柺恾偱偁傞偑丄偙傟傪彮偟愢柧偡傞偲丅

丂傑偢忋壓偵暯峴偵奐岯岯摴偑奐偐傟丄揔媂偺強偱彫扜岯(岯堜)偑愗傝忋偘傜傟傞丅偦偺忋偱峼柆偵増偭偰堦掕偺崅偝(懌旜偺応崌偼栺6広)丄堦掕偺暆(摨偠偔3広)偺嬫夋傪掕傔丄恾偺偛偲偔弴師偵抜宍傪堊偟偰孈恑偟偰峴偔偺偱偁傞丅偙傟偵傛傟偽丄峼愇偩偗偱偼側偔丄柍梡偺娾愇傪傕嵦孈偣偞傞傪摼側偄偐傜丄偦偺尷傝偱偼崅昳埵偺峼愇偺傒傪嵦庢偡傞乽敳偒孈朄乿偵楎偭偰偄傞丅偟偐偟偙偺応崌偼丄乽敳偒孈朄乿偱偼嵦孈偝傟側偐偭偨昻峼傕巆傝側偔嵦庢偝傟丄摨帪偵丄弌擖偼傕偪傠傫丂丄塣斃丄巟拰丄捠晽摍傕挊偟偔梕堈偵側傝丄乽敳偒孈朄乿偺寚娮偲偝傟偨偲偙傠偼杦傫偳彍偐傟傞丅

丂偲偙傠偱丄乽敳偒孈朄乿偺応崌偱偁傟偽丄岯晇偼峼柆偺曄壔偵峉傢傜偢丄偨偩晉峼晹傪捛偭偰偦傟傪嵦庢偟丄孈傝愓偑擛壗偵晄婯懃偲側傠偆偲傕偄偭偙偆栤戣偵偟側偄偱嵪傓丅偙偺応崌偵偼嵦峼嶌嬈偼僞僈僱偺巊梡朄丄峼愇偺娪暿朄摍丄宱尡揑偵廗摼偡傞偲偙傠偺丄偄傢備傞乽媄擻乿(90)偵傛偭偰巟偊傜傟偰偄傞丅偙偙偵斞応摢劅劅斵帺恎弉楙偟偨媄擻偺帩庡偱偁傞劅劅偑惗嶻夁掱偵夘擖偟丄嶌嬈偺巜婗丄娔撀傪峴偄摼偨堦偮偺忦審偑偁偭偨偙偲偼偡偱偵巜揈偟偨捠傝偱偁傞丅

丂偟偐偟丄乽奒抜孈朄乿偲側傞偲丄傕偼傗嶌嬈偺巜婗丄娔撀偼扨偵偙傟傑偱偺宱尡揑乽媄擻乿偩偗偱偼張棟偟摼側偔側傞丅峼柆偺曄壔偵墳偠偰奒抜偺偲傝曽傪曄偊丄偁傞偄偼塣斃偺曋傪峫椂偟偰峼愇傪張棟偡傞摍乽壢妛揑媄弍乿(90)偵傛傜側偔偰偼悑峴偟摼側偄柺偑憹戝偡傞丅偙傟偵懳偟丄媽棃偺宱尡偺傒偵棅傞斞応摢偑梕堈偵揔墳偟摼側偄偙偲偼摉慠偱偁傠偆丅偙偙偵乽奒抜孈朄乿偺嵦梡偵偲傕側丂偭偰丄媽棃偺斞応摢偑攔彍偝傟偞傞傪摼側偐偭偨庡梫側尨場偑偁傞丅峏偵丄乽奒抜孈朄乿偺嵦梡偵傛偭偰愗塇偑廤栺丄惍棟偝傟偨偨傔(堦奒抜偑堦愗塇偱偁傞)丄廬棃偵斾偟帒杮偺捈愙揑丄摑堦揑側嶌嬈偺巜婗丄娔撀偑梕堈偲側偭偨偙偲傕丄斞応摢偺惗嶻夁掱傊偺夘擖傪昁梫偲偟偨梫場偺堄媊傪尭彮偝偣偨傕偺偲偟偰寉帇偟摼側偄丅

丂埲忋偺偛偲偒斞応惂搙偺曄幙偼丄柧帯30擭戙偺屻敿偵丄扨偵懌旜傗暿巕偩偗偱側偔丄慡崙揑偵丄偲偄偭偰傕斾妑揑戝婯條側峼嶳偵尷傜傟傞偑丄恑峴偟偰偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅師偺2偮偺堷梡偼偙偺偙偲傪帵偟偰偄傞丅

丂乽柧帯擇廫嶰擭埲崀丄擇廫敧擭崰偵偐偗偰偼丄塿乆忋岦奒抜朄丄壓岦奒抜朄傪墳梡偡傞傕偺傪憹壛偟偨傝偲瀚傕丄惍撢偣傞峼嶳偲徧偣傜傞傞張偵墬偰偡傜彯傎妿丄堦偵岯晇偺帺桼嵦孈偵埾偡傞傕偺懡偔丄帶偐傕懘捓嬥偺嶼掕偼丄嵦峼検偺懡彮媦傃娷桳偺昻晉偵傛傞傪埲偰暰奞昐弌偟丄乧乧(偟偐傞偵)乧乧柧帯嶰廫榋擭偵墬偗傞庡梫側傞峼嶳巐廫堦偵廇偄偰尒傞偵丄奒抜朄偵傛傞傕偺嶰廫巐偵偟偰丄幚偵懘偺敧妱傪愯傓乿(亀柧帯岺嬈巎峼嬈曆亁183乣4暸)丅堦曽慜弌乽峼晇懸嬾帠椺乿(柧帯39擭挷)偼乽斞応摢僯僔僥塃婰嵹僗儖尃尷僲慡晹儝桳僗儖儌僲僴恟僞婬僯僔僥乧乧懡僋僴擔梡彅昳僲嫙媼丄捓嬥僲戙棟庴庢儝嬛僔埥僴帠嬈僲惪晧儝嬛僗儖僇擛僉乧乧乿偲婰偟偰偄傞(摨彂213暸丅偄偢傟傕朤揰乲偙偙偱偼壓慄乴偼擇懞)丅

丂偐偔偟偰嶌嬈惪晧偑攑巭偝傟偨偙偲偼丄斞応惂搙偵偳偺傛偆側塭嬁傪媦傏偟偨偱偁傠偆偐丅慜弎偺偛偲偔丄偙傟傑偱斞応摢偼峼晇偺屬梑夝屬偵偮偄偰丄峏偵偼捓嬥寛掕丄巟暐偄偵偮偄偰撈帺揑側尃尷傪桳偟丄偙傟偵傛偭偰峼晇偵懳偟偰偒傢傔偰嫮屌側摑妽椡傪曐帩偟偰偄偨偺偱偁傞偑丄偙傟傜偺尃尷偺婎慴偵偁偭偨偺偼丄尵偆傑偱傕側偔嶌嬈惪晧偺婡擻偱偁偭偨丅偟偨偑偭偰丄偙偙偵嶌嬈惪晧偑攑巭偝傟偨偙偲偼丄扨偵斞応惂搙偺戞擇偺婡擻偺憆幐傪堄枴偡傞偺傒偱側偔丄懠偺彅婡擻傪傕曄壔偝偣偢偵偼偍偐側偐偭偨丅師偵丄偦偺曄壔傪戞3愡偱尒偨4偮偺婡擻偺偦傟偧傟偵偮偄偰嬶懱揑偵専摙偟傛偆丅

丂傑偢戞1偺丄楯摥椡妋曐偺婡擻偵偮偄偰尵偊偽丄楯摥幰偺曞廤丄慜戄嬥摍傪偰偙偲偟偰偦偺帺桼側堏摦傪梷惂偡傞偙偲摍偼埶慠偲偟偰斞応摢偺廳梫側擟柋偱偁傝丄傓偟傠懠偺彅婡擻偺堄媊偺掅壓偵傛偭偰丄斞応惂搙偺戞堦媊揑側婡擻偲側傞丅偟偐偟側偑傜丄屬梑丄夝屬偺尃尷偼偙偙偵帄偭偰偐側傝偺惂尷傪栔傞丅慜宖偺乽屆壨懌旜摵嶳峼晇巊栶婯懃(91)乿偵偍偗傞堦椶峼晇(惪晧偱側偔側偭偨岯晇丄巟拰晇摍)偲擇椶峼晇(埶慠偲偟偰惪晧偺壓偵偁傞庤巕丄幵晇摍)偵娭偡傞婯掕偺憡堘偼丄偙偺娫偺曄壔傪柧椖偵帵偟偰偄傞丅偦傟偵傛傟偽乽乧乧擇椶峼晇僩僴懘慻摢僲壓僯娫愙僯巊栶僗儖儌僲(92)乿偱偁傝丄峼嬈強偼慻摢偐傜偺堦妵嵦梡婅弌傪彸擣偡傞偺傒偱偁傞(93)偺偵懳偟丄乽捈愙僯巊栶僗儖儌僲乿偨傞堦椶峼晇偺応崌偼乽嵦梡儝惪僴儞僩梸僗儖儌僲僴懘巙婅僲慻崌僯廇僉徯夘恖儝棫僥(94)乿偰捈愙丄杮恖偑乽庡柋壽傊婅弌(94)乿峼嬈強偼偦偺乽婅傾儖僯嵺僔帠柋強僯墬僥屬恖儝梫僗儖僩僉僴懘棃楌儝挷嵏僔晄搒崌僫僔僩擣儉儖僯墬僥僴堦椶峼晇僴帋尡儝堊僔崌奿僙僔儌僲僴嵦梡僗儀僔崯応崌僯墬僥僴摨慻崌拞妋幚僫儖儌僲擇柤埲忋儝曐徹恖僩僔3崋彂幃惥栺彂儝嵎弌僗儀僔(95)乿偲婯掕偝傟偰偄傞丅梫偡傞偵丄帒杮偼丄嶌嬈惪晧傪攑巭偟嶌嬈傪帺傜偺摑堦揑側巜婗丄娔撀偺壓偵偍偔偵偁偨偭偰峼晇偺屬梑丄夝屬偺尃尷偑姰慡偵帒杮偺庤偵偁傞偙偲傪柧暥壔偡傞偙偲傪昁梫偲偟偨偺偱偁傞丅偙偙偵偍偄偰斞応摢偼扨側傞徯夘恖丄偁傞偄偼曐徹恖偲偟偰偺抧埵偵堷偒壓偘傜傟偨丅

丂戞2偺嶌嬈惪晧偺婡擻偼丄尵偆傑偱傕側偔偙偺偨傃偺曄壔偺拞怱偱偁傞丅偟偐偟丄嶌嬈惪晧偺攑巭偵傛偭偰丄捈偪偵斞応摢偑惗嶻夁掱偐傜慡柺揑偵攔彍偝傟偨傢偗偱偼側偔丄峼晇偺弌栶撀椼(偄傢備傞乽孞崬傒乿)媦傃攝壓峼晇偺嶌嬈娔撀偝偊傕丄側偍偟偽傜偔偼斵偺擟柋偲偝傟偰偄偨丅偟偐偟丄偡偱偵斵偼尰応學堳偺乽曗彆幰(96)乿偨傞偵夁偓偢丄偦傟偝偊傕帒杮偺捈愙揑娔撀偺嫮壔偵傛偭偰師戞偵偦偺斾廳傪尭偠偰峴偔丅慜宖乽屆壨懌旜摵嶳峼晇巊栶婯懃乿偵乽摢栶僯僔僥帺屓僲杮嬈僯楯栶僔擄僉帠忣傾儖儌僲僴庡柋嬊壽傊弌婅僲忋掕婜枖僴柍婜楯栶僯暈僙僒儖僐僩儝摼(97)乿偲偁傞偙偲偵丄偙偺娫偺帠忣偑斀塮偟偰偄傞丅

丂戞3偺捓嬥娗棟偵娭偡傞婡擻傕丄傕偪傠傫丂挊偟偄曄壔傪栔傜偢偵偼偄側偐偭偨丅攝壓峼晇偺斣妱寛掕亖嶌嬈愗塇偺攝暘傪憖嶌偡傞偙偲偵傛偭偰斞応摢偑曐帩偟偰偄偨屄乆偺峼晇偵懳偡傞帠幚忋偺捓嬥寛掕尃偼丄嶌嬈惪晧偺攑巭偵偲傕側丂偭偰摉慠幐傢傟丄戙偭偰尰応學堳偑偙偺尃尷傪彾埇偡傞丅偨偩偟丄捓嬥偺堦妵戙棟庴庢傝尃偵偮偄偰尵偊偽丄偙傟偼嶌嬈惪晧偺攑巭偵傛偭偰昁慠揑偵幐傢傟傞傕偺偱偼側偄偙偲偑巜揈偝傞傋偒偱偁傞丅堦斒偵帒杮偺懁偱偼丄嶌嬈惪晧偺攑巭偲摨帪偵弌棃傞尷傝斞応摢偺拞娫嶏庢傪惂尷偡傞曽岦傪偲傞偐傜丄捓嬥偺戙棟庴庢傝嬛巭偺堄恾傪帵偡偙偲偑懡偄丅(尰偵暿巕偺39擭偺斞応惂搙夵妚偺応崌偑偦偆偱偁傞)丅偟偐偟側偑傜丄斞応摢偑峼晇偵懳偟偰慜戄嬥丄偁傞偄偼榙旓丄擔梡彅昳偺戙壙偺戄晅偗傪桳偟偰偄傞尷傝偱偼(傑偨偙傟偑帒杮偵偲偭偰傕楯摥幰偺曞廤丄摑妽偺忋偱昁梫偲偝傟傞尷傝偱偼)偙偺捓嬥偺戙棟庴庢傝偼丄帠幚忋懚懕偝偣偞傞傪摼側偄(98)丅

丂戞4偺婡擻劅劅楯摥幰偺擔忢惗妶娗棟偺婡擻偵偮偄偰丅偙偺柺偵偼杮幙揑側曄壔偼尒傜傟側偄丅偟偐偟丄懠偺婡擻偺憆幐偁傞偄偼惂尷偵傛偭偰斞応惂搙偼憡懳揑偵偙偺晹柺偺斾廳傪憹戝偝偣丄摨帪偵傑偨嶌嬈惪晧傪扗傢傟偨斞応摢偑榙旓丄擔忢彅昳偺嫙媼戙壙偺偮傝忋偘丄偁傞偄偼奺庬晩壽嬥偺挜廂摍丄棳捠柺偱偺廂扗傪偼偐傜偞傞傪摼側偐偭偨偙偲偵傛偭偰丄愨懳揑偵傕偙偺婡擻偺堄媊偼憹戝偟偨丅

丂埲忋偺偛偲偒斞応惂搙偺彅婡擻偺曄壔偵傛偭偰丄斞応摢偺峼晇摑妽椡偑挊偟偔庛壔偟偨偺偼摉慠偺偙偲偱偁傠偆丅偙傟傑偱偟偽偟偽弎傋偨傛偆偵丄廬棃丄斞応摢偑偒傢傔偰嫮屌側摑妽椡傪曐帩偟摼偨偺偼丄斵偑嶌嬈惪晧傪峴偆偙偲偵偲傕側丂偭偰丄攝壓峼晇偺屬梑丄夝屬偵偮偄偰丄峏偵捓嬥寛掕偵偮偄偰偐側傝撈帺揑側尃尷傪帩偪丄宍幃揑奜尒揑偵偣傛攝壓峼晇偺屬梑庡偲偟偰尰徾偟偨偙偲偵傛傞傕偺偱偁偭偨丅

丂偦偟偰丄偙偺屬梑丄夝屬偲丄捓嬥寛掕偵娭偡傞尃尷偙偦偑丄嶌嬈惪晧偺攑巭偵偲傕側丂偭偰挊偟偔惂尷偝傟丄庛壔偟偨偺偱偁傞丅側傞傎偳偙傟傜偺尃尷偼惂尷偝傟偨偺偱偁偭偰丄姰慡偵攳扗偝傟偨傢偗偱偼側偄丅慜幰偵偮偄偰偄偊偽丄斵偼徯夘恖丄偁傞偄偼曐徹恖偲偟偰丄懡彮側傝偲傕屬梑丄夝屬偵娭偟偰梕歔偟摼傞丅偙偺偙偲傪夁彫昡壙偟偰偼側傜側偄丅偟偐偟丄偦傟偼偁偔傑偱傕帒杮偺楯摥幰巟攝傪墌妸側傜偟傓傞尷傝偱嫋偝傟偨偺偱偁傝丄傕偟傕丄偙傟偑帒杮偺棫応偲柕弬偡傞偙偲偑偁傟偽丄捈偪偵偦偺尷奅偑帵偝傟偨偺偱偁傞(99)丅

丂偙偆偟偰丄峼晇偑帒杮偲捈愙屬梑娭學偵偁傞偙偲偑婯懃偲偟偰柧暥壔偝傟丄幚幙揑偵傕斞応摢偺尃尷偑庛傑偭偨偙偲偵傛偭偰丄斞応摢偺屬梑庡揑償僃乕儖偼偼偓偲傜傟丄偦偺拠夘幰揑懚嵼偼偁傜傢偵側傞丅

丂師偄偱捓嬥寛掕尃偵娭偟偰尒傟偽丄斵偼偦偺幚尃傪杦傫偳幐偭偨丅偙偙偵杦傫偳偲尵偆偺偼丄慜弎偺偛偲偔斵偼埶慠偲偟偰捓嬥偺堦妵戙棟庴庢傝偺尃尷偼曐帩偟偰偍傝丄偦偺尷傝偱攝壓峼晇偺捓嬥偵偮偄偰懡彮偺憖嶌傪峴偄摼傞丅偟偐偟嶌嬈惪晧傪偣偢丄峏偵嶌嬈娔撀傪傕杦傫偳峴傢側偄偲側傟偽丄捓嬥偺戙棟庴庢傝偼偦偺崻嫆傪杦傫偳幐偄丄偦偺杮幙劅劅拞娫嶏庢偺庤抜偲偟偰偺惈奿偑業崪偵帵偝傟傞丅偙偙偵帄傟偽丄峼晇摍偑僺儞偼偹傪僺儞偼偹偲偟偰堄幆偟丄斞応摢偑斵摍偺楯摥偵婑惗偡傞晄摉側懚嵼偵夁偓偸偙偲傪擣幆偡傞偙偲偼丄挊偟偔梕堈偲側傞丅

丂偟偐傕丄斞応摢偼嶌嬈惪晧傪扗傢傟偨戙彏偲偟偰丄攝壓岯晇偺擖岯岺悢偵墳偠偨庤悢椏傪梌偊傜傟偨偩偗偱偁傝丄偙傟偑偦偺屻偺僀儞僼儗偺夁掱偱幚幙揑偵尭廂偲側傞偵媦傫偱(100)丄斵摍偼偄偒偍偄丄奺庬偺晩壽嬥挜廂(101)丄偁傞偄偼嫙媼昳偺抣忋偘摍丄棳捠柺偵偍偗傞廂扗傪嫮壔偣偞傞傪摼側偐偭偨丅偙偺偙偲偼斞応摢偺婑惗揑惈奿傪堦憌嫮傔丄峼晇偲斞応摢偲偺柕弬傪峏偵寖壔偝偣偨偺偱偁傞(102)丅

丂偐偔偰変乆偼丄偼偠傔偵採婲偟偨栤戣偵摎偊傞偙偲偑弌棃傞丅

丂嶌嬈惪晧惂偺攑巭偵偲傕側丂偭偰庝婲偝傟偨斞応惂搙偺曄壔偼丄堦柺偱偼斞応摢偺峼晇摑妽椡傪庛壔偣偟傔丄懠柺偱偼斞応摢偺婑惗揑惈奿傪嫮傔偰峼晇偲偺懳棫傪怺傔偨丅偙偙偵偙偦丄峼晇偺斞応摢偵懳偡傞岞慠偨傞斀峈偑惗傑傟丄堦帪揑偱偼偁偭偨偑彑棙偟摼偨崻嫆偑偁傞丄偲丅

丂柧帯40擭偺丄堦楢偺峼嶳僗僩儔僀僉朶摦偼丄傑偝偵戝壨撪巵偺尵傢傟傞偛偲偔乽壗傟傕懌旜摵嶳偺朶摦偲摨偠幮夛揑婎斦偵婎偔傕偺偱偁偭偨(103)乿丅

丂偟偐偟側偑傜丄偙偺乽幮夛揑婎斦乿偼丄尵傢傟傞偛偲偒乽搝楆惂揑斞応惂搙偺嫮搙側巟攝乿偵偁偭偨偺偱偼側偔丄慡偔媡偺傕偺丄偡側傢偪丄柧帯30擭戙偺拞崰偐傜慡崙揑偵恑峴偟偮偮偁偭偨斞応惂搙偺曄幙亖庛壔偵偁偭偨偙偲偼丄埲忋杮峞偵偍偄偰媶柧偟摼偨偲偙傠偲峫偊傞(104)丅

丂偙偺帠幚傪乽弌壱宆乿榑幰偼壗屘偵攃埇偟摼側偐偭偨偺偐丅

丂偦傟偼丄壗傛傝傕乽弌壱宆乿榑偑楯摥巗応偵偍偗傞楯摥椡偺摿幙偵夁偓側偄乽弌壱宆乿傪傕偭偰丄柧帯偐傜崱擔偵帄傞傑偱偺変崙偺楯摥塣摦丄楯摥栤戣偺堦愗傪婎杮揑偵惂栺偡傞傕偺偲傒側偟偨強偵偁傞丅偙偙偵丄斵摍偼丄楯摥椡偺庡偨傞懚嵼偺応偑帒杮偺巟攝偡傞惗嶻夁掱偺偆偪偵偁傞帠幚傪柍帇偟丄偟偨偑偭偰丄乽僽儖僕儑傾僕乕偼惗嶻梡嬶傪丄偟偨偑偭偰惗嶻娭學傪丄偟偨偑偭偰慡幮夛娭學傪丄偨偊偢曄妚偟側偄偱偼惗偒偰峴偔偙偲偑弌棃側偄(105)乿帠幚傪尒棊偟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅偙偙偵乽弌壱宆乿榑偑廻柦榑偲側傜偞傞傪摼側偐偭偨堦偮偺崻嫆偑偁傞偙偲偼丄偡偱偵偼偠傔偵巜揈偟偨偲偙傠偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄埲忋偱尒偨捠傝丄懌旜朶摦傪偼偠傔偲偡傞偙傟傜堦楢偺峼嶳憶忥偼丄偦傟帺懱惗嶻夁掱偺嬤戙壔偵偲傕側丂偆楯摥慻怐偺曄妚偵堦偮偺婎慴傪桳偡傞傕偺偱偁偭偨偑丄摨帪偵偙傟偼丄媡偵楯摥慻怐偺嬤戙壔亖斞応惂搙偺夝懱傪懀恑偡傞栶妱傪壥偟偨偙偲傪尒棊偟偰偼側傜側偄丅

丂傕偭偲傕丄偙偺婜偺楯摥幰偺斀峈偑丄懡偔朶摦偁傞偄偼憶忥偲偟偰朶敪偟丄崙壠尃椡偺夘擖偵傛偭偰捔埑偝傟丄慻怐揑丄帩懕揑塣摦偨傝摼側偐偭偨偙偲偼丄偙偺楯摥慻怐嬤戙壔偺庡摫尃傪姰慡偵帒杮偺庤偵彾埇偣偟傔丄偨傔偵偦偺嬤戙壔偼挊偟偔晄揙掙側傕偺偲側傜偞傞傪摼側偐偭偨偺偱偁傞偑丅

丂偩偑丄擛壗偵懨嫤揑偱偼偁傟丄偙偺帪揰傪婜偵偟偰乽斞応惂搙乿偼曵傟丄斞応摢偼姰慡偵帒杮偵廬懏偟偰丄楯摥椡偺嫙媼丄擔忢惗妶偺娗棟偺傒偵偦偺怑柋傪尷傜傟傞偵帄傞丅偐偔偰乽斞応惂搙乿偵戙偭偰乽悽榖曽惂乿偑惉棫偡傞(106)丅偙偙偵丄帒杮偼惗嶻夁掱傪姰慡偵彾埇偟丄嵦峼嶌嬈偺婡夿壔傪拝乆偲偍偟恑傔偰峴偔(107)丅偦偟偰丄偙偺婎斦偺忋偵丄戝惓8擭埲崀偺峀斖側峼嶳楯摥幰偺慻怐揑摤憟偺揥奐偑壜擻偵側偭偨偺偱偁傝丄傑偨偙偺摤憟帺懱偑楯摥慻怐偺傛傝堦憌偺嬤戙壔亖乽悽榖曽惂乿偐傜乽捈妽惂乿傊偺堏峴偵廳梫側栶妱傪壥偟偨偺偱偁傞丅

乲捛婰乴嵟嬤丄戝壨撪巵偼丄乽擔杮揑楯巊娭學偺摿幙偲偦偺曄慗乿(亀擔杮楯摥嫤夛嶨帍亁憂姧崋丄1959丒4)媦傃乽婇嬈暿慻崌偺楌巎揑専摙乿(亀楯摥塣摦巎尋媶亁15崋丄1959丒5)偺擇榑峞偵偍偄偰丄偒傢傔偰拲栚偡傋偒尒夝傪敪昞偝傟偨丅偦偺庡巪偼丄擔杮偵偍偄偰傕戝惓枛婜偐傜徍榓弶婜埲慜偵偮偄偰偼墶抐揑楯摥巗応偑懚嵼偟丄偦偺忋偵墶抐揑側楯摥慻崌偑惉棫偟摼偨偑丄婇嬈偺楯柋娗棟惌嶔偺曄壔偵傛偭偰丄偦偺屻師戞偵楯摥巗応偼婇嬈暿偵晻嵔偝傟丄愴屻偺乽婇嬈暿慻崌乿偺婎斦傪側偟偨丄偲偄偆偺偱偁傞丅

丂偟偨偑偭偰丄偙偺揰偵娭偡傞巹偺斸敾(椺偊偽拹(67)偺慜敿)偼堦墳夝寛偟偨栿偱偁傞丅偨偩丄偙偺搙偺巵偺尒夝偼丄扨偵楌巎揑帠幚偺岆傝偺掶惓偵巭傑傜偢丄柧傜偐偵廬棃偺巵偺棟榑偺婎杮揑曄峏偱偁傞偲巚傢傟傞偑劅劅偦偟偰巹偼偦偺曄峏偵巀惉偱偁傞偑劅劅偦傟偵偮偄偰偺巵偺尒夝偼傑偩柧傜偐偵偝傟偰偄側偄偺偱丄杮峞偼傕偲偺傑傑偺宍偱敪昞偡傞丅屼椚彸婅偄偨偄丅

丂偙偙偼杮暥偩偗偱丄亂拲亃偼暿僼傽僀儖偵偟傑偟偨丅拲斣崋偺偲偙傠傪僋儕僢僋偡傞偲丄奩摉屄強偵偲傃傑偡丅杮暥傊栠傞偲偒偼僽儔僂僓乕偺乽栠傞乿傪偍巊偄偔偩偝偄丅

弶弌偼亀朄妛巙椦亁戞57姫戞1崋(1959擭7寧)強嵹丅偺偪楌巎壢妛嫤媍夛曇丒攡揷嬙帯曇廤夝愢亀楌巎壢妛懱宯25 楯摥塣摦巎亁(峑憅彂朳丄1981擭)偵嵞榐丅杮僆儞儔僀儞斉偱偼岆怉偺彮側偄屻幰傪掙杮偵偟偨丅側偍杮暥偼尨懃偲偟偰傕偲偺傑傑偱偁傞偑丄嬪撉揰傪惍棟偟丄堦晹偺娍帤偼傂傜偑側偵夵傔偨丅傑偨朤揰偼壓慄偵曄偊偰偄傞丅

|

|