高野房太郎とその時代(四一)

ルーシーからのラブレター

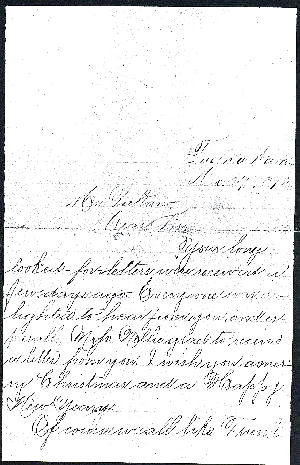

一八九二(明治二五)年一〇月下旬、房太郎はタコマを発ち、五年ぶり二度目の一時帰国をしています。日本滞在中の房太郎へタコマのルーシー・クラークが出した〈ラブレター〉が残っているので、この帰国日時が分かります*1。この〈ラブレター〉は、房太郎が出した手紙への返事ですが、アメリカにおける房太郎の青春時代の秘められた一面をかいま見せてくれます。いろいろ言う前に、まずはその内容を紹介しておきましょう*2。

ワシントン州タコマ、一八九二年一一月二七日

高野様

親愛なるフサ

長いあいだ待ち望んでいた貴方のお手紙が数日前に届きました。貴方からのお便りに、みんな大喜びでした。とりわけミス・ネリーは貴方からお手紙をもらったことを喜んでいます。

メリー・クリスマス、そして新年おめでとう。もちろん私たちみんなフランクが好きよ。みな貴方がいないのをとても寂しく思ってます。

ミス・ネリーは貴方の手紙を来る人来る人に見せ、貴方がこんなに上手に書けるのを見せたがっています。

みんな元気ですが、私だけはダメ。すごく身体の具合が悪く、今朝は仕事に出ていません。あと二、三日は休むことになるでしょう。

ヘンリー〔注:房太郎がアメリカで使っていた呼び名〕、そちらで病気にならないようにね。みんな貴方が戻って来たとき元気な顔を見たいと思っていますから。

こちらは貴方が出発した時と全く変わりありません。お店は繁盛しているので、夜うんと遅くまで起きていなければなりません。この一週間、みんな酔っぱらっています。お店はいま女の子が六人、だからもう満員。

ミス・ネリーは私たち(girls)に綺麗なプレゼントをくれました。

バーサはまだエディを追っかけ回しています。

帰ってきたときに大勢の中国人が貴方を悩ませることにならなければ良いがと思っています。

チャーリーとフランクは私に親切にしてくれます。でも貴方がいちばん親切、これはミス・ネリーもいつも私たちにそう言っていることです。

私はクリスマスの贈り物を貰いましたが、たくさんではありません。他の人たちはみなすごく酔っぱらって、フランクをうんと怒らせました。

私はしばらくカリフォルニアに行くつもりですが、貴方が帰って来る頃には戻っているでしょう。

ヘンリー、私は貴方と同じように中国人がいなければいいと思っています。

〔この間、一枚欠か?〕

私が考えているのはこれで全部、だからこれでおしまいにします。ではね。

ルーシー・クラーク

追伸

ね、ダーリン、忘れないでね。もし貴方が私を愛してくれているなら、目でそう言ってね。

テディはまだ相手をほしがっています。でももちろん私はそうじゃありません。ヘンリー、貴方はきっと私が男勝りだと思っているのでしょう、でも私はちがうわ。

アンダーソン夫人への貴方のことづけはまだ伝えることが出来ずにいます。彼女はもう1ヵ月以上留守なのです。パッド夫人は貴方に手紙を出すと言っています。

これは私が外国へ出すはじめての手紙だと思うの。だから分からなかったら持ち帰ってください、私が読んであげますから、よくって。

何回もミス・ネリーの名が出てくることや、girls(女たち)などという言葉などから推して、ルーシーは、ミス・ネリーが経営する酒場、またおそらくは売春宿でもあった店で働いていた女性でしょう。問題は房太郎と、このネリーの店、それにルーシーとの関係です。顧客か、それとも彼自身がそこで働いていたのか、そのどちらかでしょう。こうした手紙が来るところから推すと、彼はルーシーの馴染み客だったとみるのがいちばん自然ですが、もしそうだとすると、ルーシーだけでなく、ミス・ネリーやパッド夫人ら他の人にも手紙を出している点が少々気になります。それにフランク、バーサ、エディ、チャーリー、テディ、アンダーソン夫人、パッド夫人などと、何人もの共通の知人の名が出てくるのも、客としては不自然です。やはり房太郎はこの店でウエイターなどとして働いていたものでしょう。したがって、この手紙も馴染み客を繋ぎ止めるために出した職業上のものというより、自分の気持ちを伝える〈ラブレター〉とみてよいと考えます。

いずれにせよ、この手紙に出てくる共通の知人の名の多さからも、房太郎がアメリカ人社会にとけ込んでおり、彼ら、とくに女性たちの多くから、好意をもたれていたことがうかがえます。また、房太郎が中国人への差別感情をいだき、日ごろアメリカ人との間でしばしば口にしていた事実も分かります。

ところで、この手紙が封入されていた封筒には、日本語で「大日本東京本郷区千駄木林町第百八十番地 高野房太郎殿」と記されていました。ことによると、房太郎があらかじめ書いてルーシーに渡しておいたのかと思いましたが、筆跡からみると別人です。おそらくルーシーが、日本人の誰かに頼んで書いてもらったものでしょう。ルーシーの手は飾り文字を多用したもので、英習字(ペンマンシップ)の素養があることは確かです。小学校教育くらいは受けた女性だったと思われます。もっとも、内容はややとりとめのないところがあり、あまり手紙を書き慣れていないこともうかがえます。

ところで、この手紙が封入されていた封筒には、日本語で「大日本東京本郷区千駄木林町第百八十番地 高野房太郎殿」と記されていました。ことによると、房太郎があらかじめ書いてルーシーに渡しておいたのかと思いましたが、筆跡からみると別人です。おそらくルーシーが、日本人の誰かに頼んで書いてもらったものでしょう。ルーシーの手は飾り文字を多用したもので、英習字(ペンマンシップ)の素養があることは確かです。小学校教育くらいは受けた女性だったと思われます。もっとも、内容はややとりとめのないところがあり、あまり手紙を書き慣れていないこともうかがえます。

二度目の一時帰国も文字どおりいっときの滞在でした。サンフランシスコで発行されていた日本語雑誌『遠征』がそのことを伝えています*3。「高野房君」と題する小文で、筆者はKANと署名しています。帰米後の房太郎の動静を知る大事な手がかりですし、在米日本人仲間の間で房太郎がどのように見られていたかを伝える点でも貴重ですから、以下に、その全文を引用しておきましょう。なお、文中にある「黙囀」は遠征社同人の竹川藤太郎の号で、彼は、房太郎が晩年に中国で貿易業にたずさわった時、パートナーとなった人物です。「黒沢国手」とは、サンフランシスコで数少ない日本人医師の黒沢格三郎のことで、彼の家は病院であると同時に、日本人の社交場的な役割も果たしていたのでしょう。かけことばのある戯文を現代語に直すのも芸のない話なので、句読点だけ加え、原文通りに記しておきます。

労働問題論者として、其名も高野君、客冬来音容絶て久しく空しかりしが、過頃吾等黙囀と伴ふて黒沢国手を訪ひしに、思ひ懸なく邂逅して、是れはこれはと久闊を叙しけり。君は昨臘タコマを去て暫らく故国に灌ぎしも、我侭の亜米利加育は窮屈の日本に尻据らず、又々飛んでタコマに渡り、今は流れて此地に来れりとありければ、黙囀例の通り、是は又去就往還の速なる電光石火、世に謂ふ電光伯とやらの御弟子には御座候ずやと駝洒落を吐て一同哄然。黙囀猶も語を続ぎ、君たり僕たり、イヤサ之は辷れり、敏活機智の才子が幾度も逡巡、去るかと思へば何の馬鹿ののっそりが得意の成功、偖も浮世は不思議で御座ると、除ろ々々煽で掛れば、談話ハ愈興に入りて、果ては本音の労働問題遠征第廿九号米国の悪政支那人放逐令は誰君の所説かハ知らねど、吾等一切心得へずとの難問。はてにぞと己も乗り出し、左様さ此男の様なる才智と云へる生意気の性分あるものハ、失敗に失敗を重ねでは業ハ亡びず、とどの結局八顛八起して□□なり。マー其間は遠征紙上に得意の労働問題でも持出して一花咲かせ玉へと惨々油を取りてグッドナイトの手を握りしか、間もなく君はシカゴへと雲霞。実にも須早ひ事なり。サルにても壁の耳海の底にも電信機の世の中、二仙の切手て音信の鳥は飛ぶものを、無音無信は罪で御座るぞ、高野房君

『遠征』は、在米日本人のうち、実業に志を抱いていた人びとが集まった海外実業同志会の機関誌で、主に非クリスチャンの論客が集まっていました。房太郎は、この雑誌を舞台に、同じくサンフランシスコで発行されていた日本語新聞『愛国』の記者に論争を挑み、〈労働問題論者〉として広く知られていたのでした。

この文章から、房太郎が一八九三(明治二六)年夏にはタコマを離れサンフランシスコに来ていたこと、さらに間もなくそこからシカゴへ移動していることも分かります。

このように二度目の帰国がごく短期間だったことは、すでにこの時点で、ひと頃、あれほど熱心に検討をすすめていた機械製材場の起業計画を放棄していたことを示しています。もし機械製材場の創業準備のための帰国であれば、全国の山林地帯を視察するなど、相当長期間の滞在を要したに違いありませんから。おそらく資金面で見通しが立たず、岩三郎らの説得もあって、諦めたものでしょう。

それでは、今回の一時帰国の目的は何だったのでしょうか。その答は帰国一年前、一八九一年一〇月二〇日付の房太郎から岩三郎宛の手紙のなかにあります。

来年五月に商業学校を卒業した後どうすべきかは、この頃しきりに頭に浮かぶことです。まだ、これという決心はついていませんが、そちらの都合によっては、大きな決断をくだしたいと思っております。すでにこの国に来てから五年余り経ちますから、何とかしなければいけないと思うのですが、そちらへ仕送りをしなければならないことが、小生の行動の自由を束縛しています。望むらくは、貴弟が内職の口を見つけ、小生の責任を免除してくださることです。しかしこういうことは、きちんと計画をたてた上でなくては進めることは出来ません。そちらの都合が整った上で決心したいと考えています。一度、帰国するか、そうでなければ東部の諸州に行くか、あるいは南米かメキシコへ行くか、あるいは船乗りとなるかといったことを考えています。ついては、貴弟がもし内職の口があれば母上の生活をたてるのに差し支えないのか、あるいはまだ依然として小生からの送金を必要とするのか、お伺いしたいと思います。もちろん、小生の送金の義務を免れたいと考えている訳ではありませんが、今後のためにお伺いしておきたいと思っている次第です。

要するに、一八九二(明治二五)年に帰国したのは、岩三郎と将来計画について話し合い、仕送りの義務を免れて行動の自由を確保することが主目的だったと思われます。この年七月、岩三郎は第一高等中学校を卒業し、九月には東京帝国大学法科大学に入学していました*4。年齢もすでに満二一歳に達していましたから、「そろそろ仕送りに頼らず自立してくれ」と注文をつけられても当然の年頃でした。

これ以降、房太郎がとった行動から考えると、この時、岩三郎は兄の申し入れを承諾し、苦学する決意を固めたに違いありません。当時、幸徳秋水が『自由新聞』から貰っていた月給がわずか七円であったのに、帝国大学は授業料だけでも二五円かかりました。また、書籍類も高価でしたから、岩三郎の大学生活はかなり苦しいものだったでしょう。岩三郎が、兄の生涯を語るとき、高野家の生活の貧困を強調しているのも、無理からぬところがあります。

前年の手紙で、房太郎はその将来展望として、「一度、帰国するか、そうでなければ東部の諸州に行くか、あるいは南米かメキシコへ行くか、あるいは船乗りとなるかといったことを考えています」と述べていましたが、けっきょく「南米かメキシコへ行く」こと以外は、すべて実行しています。こうした房太郎の旅が、具体的にはどのような内容のものであったかは、次回以降で探ることにしましょう。

【注】

*1 彼の帰国日時を一〇月末と推定したのは、同年一〇月一五日付でニューヨークの書店からの書簡がタコマの高野房太郎宛てに届いており、おそらく一〇月二〇日頃までは彼がタコマにいたことと推測されるからである。一方、ルーシーの手紙によれば、房太郎が日本から出した手紙は同年一一月二四、五日ころにはタコマに届いている。日本から出した郵便がアメリカに届くには最低一五日はかかるから、房太郎が日本に着いたのは一一月一〇日以前であることは確かである。一方、アメリカから日本への船旅の所要日数も一七、一八日前後である。つまり、一〇月下旬にはアメリカを発っていなければならない。

*2 ルーシー・クラークの手紙の原文はA Letter of Lucy Clark to Fusataro Takano, Nov.27, 1892を参照。

*3 『遠征』第三一号、一八九三(明治二六)年八月。

なお、『遠征』の第二九号、一八九三(明治二六)年七月一日付には、つぎのような短文も掲載されている。

竹川藤太郎氏体躯短少〔ママ、短小〕を以て知られ、濱田房次郎氏豆男の名あり。石坂公歴氏、武藤武全氏、若くは在タコマ高野房太郎氏共に相伯仲す。而も皆是気概才鋒あるの士、余れ今にして『大男総身に智恵が廻り兼ね』の虚ならざるを知る。

*4 第一高等中学校は、一八八六(明治一九)年四月に東京大学予備門を改組して設置された。予科三年、本科二年の計五年である。岩三郎は一八八七(明治二〇)年九月、同校の予科三級に入学した。一八九四(明治二七)年の高等学校令によって第一高等学校(一高)となった。