|

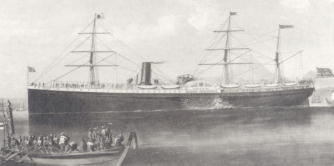

高野房太郎とその時代(23)二村 一夫4. アメリカ時代(1)三等船室の旅房太郎が乗ったシティ・オブ・ニューヨーク号は、アメリカの太平洋郵便汽船会社(the Pacific Mail Steamship Company)の客船で、香港始発、横浜を経由してサンフランシスコに向かう定期便でした。船は4層からなり、最上層は1等船室と船長など高級船員の部屋、第2層は2等船室と一般船員の部屋、第3層に3等船室がありました*1。最下層は荷物室です。船賃は1等が250ドル、2等が85ドル、3等でも50ドルしました。1886年6月現在の為替レートは40ドルが50円前後でしたから、日本円で62〜63円ということになります。もっともこれは正規運賃で、実際にはもうすこし安く50円前後で買えたようです*2。

いずれにせよ、房太郎が3等船客だったことは、まず間違いないと思われます。彼だけでなく、当時、日本から渡米した若者のほとんどは3等船客でした。誰もそれほど余裕のある旅ではなかったこともありますが、何よりも円とドルの価値が大きく違い、35ドルの差は私たちがいま思う以上に大きく感じられたからでしょう。もちろん房太郎も渡米に備えていくらかの貯金はしていたに相違ありません。しかし住み込み店員の給料で渡米旅費をまかなうに足る蓄えなど出来る筈もありませんでした。それに「洋行」ともなれば、船賃だけでは済まず、旅支度、渡米後の当座の生活費などに、かなりまとまった金が必要でした。 おそらく房太郎も渡航費用として200円前後は準備したと思われます。自分の貯金がいくらあったか分かりませんが、たぶん数十円の単位だったに違いありません。残りは母に頼んで、浪花町の家を処分した代金570円のなかから出してもらったものでしょう。船賃や旅支度を差し引くと、持参した現金はせいぜい50〜60ドルというところでしょうか。今になると200円は電車の初乗り運賃くらいにしかなりませんから、その頃どれほどの値打ちだったかなかなか実感できませんが、110余年前の当時では、庶民にはとても手の届かぬ大金でした。なにしろ大福や饅頭が1個5厘つまり1円で200個も買えた時代です。かけそば1銭、鰻重でも20銭で食べられたのです。200円あれば一家4人が1年近く暮らせました。今の貨幣価値に直せば300万円から400万円にはなると思います。

三等船室は大部屋で、竹で編んだ幅60センチ長さ2メートル70センチの蚕棚式のベッドだけが各人の自由になるスペースでした。換気が悪いところに大勢が詰め込まれているので、人いきれ、食事の臭い、そこかしこにある船酔いの吐瀉物の悪臭などが入り交じり、それだけでも吐き気をもよおす異臭が鼻をつきました。狭さもですが、それ以上にこうした悪臭、それに寒さが、三等船室の船旅を耐え難いものにしていたのです。

これに比べると日本人はまだ少数でした。現に房太郎といっしょにシティ・オブ・ニューヨークに乗船した日本人は、彼をふくめ僅か5人でした。そのうちの1人が石坂公歴(いしざか・まさつぐ)で、北村透谷の親友でした。まもなく姉の石坂美那子が北村門太郎と熱烈な恋におち、婚約者をすてて結婚したので、透谷の義弟ともなっています。実はこの石坂公歴が房太郎と同じ船で渡米したことを記憶していてくれたおかげで、高野が12月2日出航のシティ・オブ・ニューヨークに乗船していたことが記録に残ったのでした*5。

公歴の父石坂昌孝は三多摩の著名な豪農で、区長、戸長、神奈川県会議長なども歴任した政治家でした。昌孝・公歴父子はともに多摩の自由民権運動の指導的なメンバーだったのです。明治16年7月に、二人は自由党本部の求めに応じ、合計200円もの大金を寄付しています。公歴が渡米を決意した直接の動機は、大学受験の失敗に加え竹馬の友の急死、さらには大阪事件で父が逮捕されるといった失意に発したものだったようです。旅券ももたず、その渡米には、政治亡命の色合いさえうかがえます。公歴は渡米に際し200円の大金を懐にしていたといいます*6。 1886(明治19)年12月19日、シティ・オブ・ニューヨークは19日間の航海を無事に終え、サンフランシスコ港に入りました。「2日に発って19日に着いたのなら18日ではないか?」と思われるでしょうが、日付変更線を通っていますから、同じ日が2回あったのです。港は、周囲を陸地に囲まれ、ほとんど湖のようなサンフランシスコ湾内にありました。太平洋から湾への出入りに通る狭い水路が有名なゴールデン・ゲイト、黄金の門でした。いかにもゴールドラッシュで急激な発展をとげた町・サンフランシスコへの入り口にふさわしい名というべきでしょう。横浜乗船の際には艀で沖に停泊している船まで運ばれましたが、ここサンフランシスコ港では大きな汽船も埠頭に横付けされ、乗客は直接新大陸の大地へ第一歩を踏み出すことができたのでした。房太郎はもちろん、乗客のほとんどにとっても、これが生まれて初めて見る外国の土地でした。

坂の多い美しい港町は、おそらく生まれ故郷の長崎を思い起こさせたことでしょう。しかし似ているのは地形だけで、整然と区切られた広い街路、そこに建ちならぶ家々は4階、5階の高層で、長崎とはまるで違っていました。横浜で洋館を見慣れていた房太郎も、日本語で言えば〈大金持ちの丘〉を意味するノブヒル(Nob Hill)を埋め尽くす豪華な邸宅群に驚嘆し、ゴールデンゲートの断崖に建つ〈クリフハウス〉に目をみはりました。さらに驚かされたのは、市の中心部マーケット街に偉容を誇る〈パレス・ホテル〉でした。人びとはこのホテルをただ単に「the Palace」=宮殿と呼んでいたほどです。このホテルの呼び物は広い内庭(the Great Court)で、6階建ての建物の上からガラス屋根がさしかけられ、そこまで馬車を乗り入れることができるようになっていました。 【注】

*1 ここではとりあえず「一等船室」「二等船室」「三等船室」と書いたが、当時実際に使われた言葉は「上等」「ヨーロッパ人下等」「支那人下等」というはなはだ差別的な表現であった。

「その綴りを読むと、石坂は明治十九年十二月、ちょうど馬場辰猪や南方熊楠が渡米したころ、パシフィック・メール会社のニューヨーク号でサンフランシスコに上陸している。同行の邦人五名の中に、後の日本労働運動の先駆者高野房太郎の名も見える」(色川大吉『新版 明治精神史』中央公論社、1973年刊、123ページ。

*6 石坂公歴については、色川大吉『新版 明治精神史』(中央公論社、1973年)、とくに第1部3「自由民権の地下水を汲むもの」、同6「放浪のナショナリズム──石坂公歴」を参照。 文明国を以て自負する米国、定めし意外之事多かるべしとは想像罷在候へども貴兄の芳書に依れば遙に想像意外に出て消胆の至に御座候。就中「マーケット」街の「ケーブルカー」、「コスモポリタンホテル」の「イレベーター」、牛馬の放養にして其の従順ナル、「ゴルデンゲートパーク」の佳景及「クリップハウス」の眺望の如き吾輩之夢にも見ざる所にして、貴兄の通信なかりせば生等も亦十分之信を置を能はず程なり。然るに面前此れを目撃せば非常の愉快と多少の奮感慨も少なからず起る事と存候。 |