高野房太郎とその時代 (49)

5. 軍艦で世界一周

東回り航路(2)

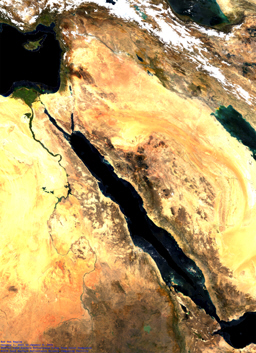

─ スエズ運河〜紅海

1894年の大晦日、ポート・サイドに到着したマチアス号は、すぐにスエズには向かわず、約1週間、ここに停泊しています。運河の運行規則では、軍艦の通行は一般船舶より優先されていました。マチアスが港に留まったのは、年末年始だったことも影響しているのかもしれませんが、主たる理由は石炭や食料、水の補給のためでしょう。おかげで房太郎は、1895(明治28)年の正月をここポート・サイドでのんびり過ごしたのでした。

1週間の停泊期間ですから、乗組員は交代で上陸し、長い船旅の疲れを癒したものと思われます。なかにはピラミッド見物に向かった者もあったかもしれません。汽車を使えばカイロまでは約半日の行程で、一泊すれば十分往復できる距離でした。それが許されていたなら、房太郎はきっと見物したに相違ありません。なにしろ世界各地を見て回ることが、彼がアメリカ海軍に入った大きな理由でしたから。

もっとも房太郎らは、食事の提供という一日も休むことができない仕事に従事していましたから、あまり長期の上陸は許されなかった可能性があります。しかし乗組員の多くが下船すれば食堂の仕事も閑になり、異国での正月を楽しむ余裕がうまれたに相違ありません。こういう時、コックをはじめ食堂関係者全員が日本人であることは有利でした。臼や杵はなくとも、工夫すれば餅を搗くくらいのことは出来ますから、飼っている鶏*1を絞めて雑煮をつくったり、簡単なおせち料理で故郷の正月をしのんだことでしょう。また日本人乗組員の間では、賭けトランプが流行っていました*2が、それもこうした暇な時ほど盛んだったに違いありません。

1月6日、マチアスは一列に隊列を組んだ船団の先頭にたってスエズ運河に入りました。細い掘り割りのように掘鑿された運河をゆっくり進む甲板から見えたのは、そこここに点在する椰子の木、時折通る駱駝、驢馬などだけで、両岸に広がるのは見渡すかぎりの砂の海でした。

運河は一方通行なので船団を組むのですが、途中にある3つの湖、マンザラ湖、ティムサ湖、ビター湖はすれ違いに十分な幅があるので、そこで西回り航路の船団との待ち合わせをしました。ポートサイドからスエズまでの160キロは、通常丸1日の行程です。しかし、出発時間が遅かったのか、あるいはすれ違いがうまく行かなかったのでしょう、マチアスは、この日は運河のなかほどにあるポート・イブラヒムで停泊しています。砂漠の中に落ちてゆく燃える夕日、真っ暗な砂漠に浮かぶ大きな月や星座もわからぬほど多数の星は、都会っ子の房太郎にも感嘆の声をあげさせたに相違ありません*3。

翌1月7日、マチアスは運河の終点であるスエズに到着、ウサギの耳のような形をしたスエズ湾を経由して、紅海に入りました。この南北2000キロにおよぶ細長い海は、文字どおり「地球の割れ目」です。アジアプレートとアフリカプレートが分離する境目にあり、南は東アフリカの大地溝帯につながり、北はアカバ湾から死海にいたる巨大な大地の裂け目の一部なのです。

この紅海を上下する船旅は、アジアとヨーロッパをつなぐ航路のうちでも、猛暑の区間として知られていました。冷房がない時代の船客にとって、ここは耐え難い〈炎熱地獄〉そのものだったのです。1912年、ヨーロッパからの帰途にここを通った与謝野晶子は、パリに残した鉄幹に宛てた手紙のなかで、その様子を次のように記しています*4。

かばかりの炎熱は未だ知らぬ身なりしかなと日も夜も苦しみ続け候う程は、この航海よ、我想像の外なりし世界を歩むよと憎く、甲板に出て浪の起伏を見候うことも悲しく、ベッドの中に朝より読書のみ致して髪も唯梳きて根束ぬるばかりのさまにて居り候いき。旋風器の起す風はわが髪の雫たるる濡髪となるをすら救わず候えば、その音の頭に響く音の愈疎ましく覚え、それも止め候うては身は唯熱湯の中にあると思わばよからんと心を定め申し候。さは云え身の衰え行くを思い候て束の間の眠を得たき願いに夜は何時も氷を頂きて寝ね申し候。紅海に出でて四日目の夜は睡眠の欲と外囲の苦しさとに枕持ちて甲板の籐椅子を床としに出で申し候。〔中略〕くらがりの海のものおそろしきも、衰弱の極となれる神経を刺すこと多く、はてはもとの熱湯の中に死なずして目を開く魚となり申し候いき。

もっとも房太郎の場合は、1月初めにここを通っていますから、9月末に通過した晶子が体験したほどの酷暑ではなかったはずです。ただ、房太郎ら水兵の船室は通気の悪い低層階にありしかも大部屋でしたから、部屋に熱気がこもり、その暑さには耐え難いものがあったでしょう。それに晶子を乗せた平野丸が4日で通過した紅海を、マチアス号は10日をかけ、1月16日にようやく紅海を抜け、アラビア半島の南端、アデン港に到着しています。この船旅のなかでも辛い区間だったに違いありません。

アデンは、「それこそ一茎の草、一本の樹も見出されず、紫灰色の裸の岩層がなにか悪霊じみた厳しさで、乾燥しきった、熱いより急に痛くなった空気の中に、絶壁をなして立ちつづいている」*5と描かれているように、文字どおり不毛の大地です。このアデン港の様子を、幕府の「文久二年使節団」の一員として訪欧の帰途、フランス海軍の輸送船でここに寄港した市川清流は、『尾蠅欧行漫録』で、次のように記しています*6。

十月八日〔西暦 1862年11月29日〕

晴。八十四度〔29度C〕 今日よりアデン港に逗船する。土地の人が小船にのって、バナナ、ダチョウの卵(目方は三百目ほど。多くはカラを売りに来る)、ヤシで製造した座席、乾木実(この漢名は知らない)の類を売りに来る。また柱のような木三、四本を組んだ筏のようなものに乗って、魚類を売りに来たものもいた。土地の人の十人に七、八は剃髪で、二、三人は赤色の短いあげ毛で、体全体はやせていて、黒い。船から小銭を投じてたわむれると、いわゆる餓鬼のように子供は争って水中に踊り入り、海底に至らぬ前にこれを取って来る。海中にあっては出没自在で、魚鼈〔ぎょべつ=スッポン〕のようである。〔後略〕

十月十日〔12月1日〕

晴。八十三度今日。今日より土地の人が三百石ばかりの船に煤石(石炭)を積みに来た。舷端に並べてつなぎ、板子をかけて本船に運載する。

十月十一日〔12月2日〕

晴。八十二度。今日も煤石を運載したため、黒い塵は飛び散り、部屋も汚れた。

十月十二日〔12月3日〕

晴。東風。八十四度。昨日の午後十時までに煤石の運載が終わったので、今朝から船内を掃除洗浄して、大いに騒々しかった。午前十時より錨を抜いて、蒸気で出発した。〔後略〕

これまで、港々でマチアスがずいぶん長い期間停泊しており、任務をおびた軍艦としてはずいぶんのんびりしていると感じてきたのですが、この市川清流の記録を読んで、その理由が分かりました。蒸気機関を動かすには大量の石炭が必要なのに、当時はまだ波止場に横付け出来る港は少なく、沖がかりしている船に艀で運び、そこから人の背で、細い板子をつたって担ぎ上げるとなると、時間がかかるものだったのです。水もホースで送り込むわけではなく、樽に詰めて、人の背で運んだことが、同じ日誌の中に記されています。市川が乗っていたフランスの輸送船ライン号は、長さはマチアス号とほぼ同じ、幅は約3メートルほど広い船でしたが、市川の記述に誤りがなければ、蒸気機関は150馬力と、マチアスの2200馬力に比べはるかに小さなものでした。その船でも、石炭を積み込むのに丸3日を要しています。各港におけるマチアスの停泊期間が長いのも、無理からぬところがあったのです。マチアスもライン号と同じく5日間アデンに停泊し、1月21日、セイロン(現在のスリランカ)のコロンボに向けて出航しました。ここまでで、すでにニューヨークを出てから丸2ヵ月、61日が経過していました。

【注】

*1 この時期の艦船は、食肉用として、綿羊やあひる、鶏などを生きたまま積み込んでいた。この時代の軍艦内の日常をよく伝えているのは文久2年の幕府遣欧使節団に随行した市川清流の『尾蠅欧行漫録』である。市川がスエズまで乗ったのはイギリス軍艦なので、房太郎が乗ったアメリカ軍艦とは細部で異なるところもあろうが、共通するところがより多いと思われる。

*2 『高野房太郎日記』1897(明治30)年1月11日の項には、次のような記述がある。

昨夜ノ牌戯是レ何等ノ失敗ゾ。「マチアス」艦上、嘗テ一度其再ビスルナカランコトヲ期セシヨリ已ニ一年、図ラズ自ラ其期図〔企図?〕ヲ破リシガ如キ、遂ニ其信念ノ薄キヲ示ス者、謹ム処ナクシテ可ナランヤ。

*3

スエズ運河周辺の様子は、数多くの「洋行者」が紀行文のなかで記している。煩瑣になるので、いちいち記すことは避けるが、『世界紀行文学全集』(株式会社ホルプ、1979年)、とくにその第19巻『海洋編』、第16巻『ギリシア・エジプト・アフリカ』を参照した。

*4

与謝野晶子「平野丸より良人に」(与謝野寛・与謝野晶子著『巴里より』1914年、金尾文淵堂。)ただし引用は『世界紀行文学全集・海洋編』76ページによる。

*5 野上弥生子『欧米の旅』(上)、岩波文庫、2001年、89ページ。

*6市川清流著、楠家重敏編訳『幕末欧州見聞録──尾蠅欧行漫録』(新人物往来社、1992年)173〜174ページ。

|