高野房太郎とその時代 (50)

東回り航路(3)

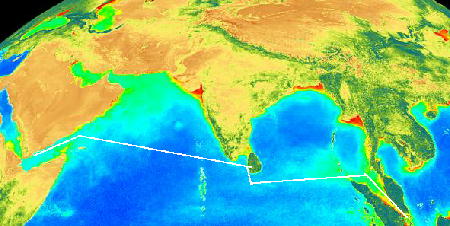

──アデン・コロンボ・シンガポール

1895(明治28)年1月21日アデンを出航したマチアス号は、一路コロンボを目指しました。このアデン・コロンボ間のインド洋航路は、大西洋のニューヨーク・アゾレス諸島間につぐ長丁場です。丸10日間来る日も来る日も陸地は見えず、目にはいるのは波また波の紺碧の海だけでした。

「今日もまた日は海に入る印度洋」(虚子)*1

その単調さをやぶるのは、時おり現れてはマチアスと速さを競うように泳ぐイルカの群れ、それに飛び魚が、群れをなして遠くまた近く、海面低く風を切って飛翔する姿だったでしょう。

「スコールや飛魚のとぶ海暗し」 (虚子)

世界第3の大洋であるインド洋は、波穏やかなスエズ運河や内海の紅海と違って、冬は北東の季節風・モンスーンが吹きあれ、大きなうねりや激しい浪が進行方向から押し寄せて来ました。マチアスは、河川航行も可能な喫水の浅い小艦でしたから、その揺れは激しかったに違いありません。しかし、房太郎は自ら望んで船乗りになったくらいですから、きっと船には強く、あまり船酔いで苦しむことはなかったことでしょう。むしろ炎熱の紅海を抜けた後だけに、大陸からの季節風に生き返る思いをしたのではないでしょうか。とりわけ、毎日のようにやって来るスコールは、涼しさを運んできて、船室の熱気を冷やしてくれました。

インド洋を通過する船客の多くはまた、広い海の上に落ちて行く夕日の美しさに強い印象を受けています。そのインド洋の落日の情景を、「どくとるマンボウ」こと北杜夫の筆を借りて見ておきましょう*2。ただし、マンボウ医師が乗った水産庁の漁業調査船は、西に向かってインド洋を渡っており、マチアスとは逆に西に向かって航行していたのですが。

夕暮れ、前方の西空が夕映え、水平線上にたむろする雲がさまざまに色を変える。インド洋の壮麗な夕焼けはあまりにも有名だが、実際は陸上でもこうした夕焼けは見られるのだろう。ただ船の上では海と空しかない。平生空があかね色に染まることなんぞに頓着しない人間も、一体空なんてものがあるのかなどと思っている慌ただしい人間も、長い航海の間には、いやでもこの雄大な日没を必要以上に賛嘆するのであろう。やがて雲は暗紫色に変じてゆき、空は輝きを失って、いつとはなしに星々がまたたきだし、どことなくなまめかしい厚ぼったい夜がかぶさってくる。

こうしたインド洋上での日々の後、マチアスは1月30日にセイロン島コロンボに到着しました。アラビア半島の荒涼たる景色を見てきた目には、緑豊かなこの島は、まさに「インド洋の真珠」の名に似つかわしい土地と映ったことでしょう。とくに房太郎ら日本人乗組員は、この緑したたる風景に、ようやくアジアの一角にたどり着いたことを実感したに違いありません。ここにあしかけ10日間停泊し、石炭、水、野菜、さらにはさまざまな果物を積み込みました。この間、マチアス号の乗組員らは、コロンボやその近郊の寺院などの仏教史跡を訪ねたり、出来て間もない博物館を見学したことでしょう。

当時のコロンボの情景は、夏目漱石が、房太郎の5年後に、ロンドン留学の途次に立ち寄り、日記に書き残しています*3。風景の美しさをめでる一方で、そこに住む人々が外国人旅行者にまとわりつくのに、閉口したようです。漱石の日記は、他の土地についてはごく簡単に記しているだけですが、よほどむかっ腹が立ったらしく、コロンボについては詳しく記述しています。

〔1900(明治33)年〕十月一日(月) 十二時頃コロンボ着。黒奴夥多船中ニ入込来リ、口々ニ客ヲ引ク、頗ル煩ハシ。中ニ日本ノ旧遊者ノ名刺又ハ推挙状様ノモノヲ出シテ案内セント云フ者二三人アリ。其一人ニ誘ハレテ上陸。 British India Hotel ト云フ処ニ至ル。結構大ナラズ、中流以下ノ旅館ナリ。馬車ヲ駆ツテ仏ノ寺ヲ見ル。砂(舎)利塔アリ。塔上ニ鏤メタルハ moonstone ナリト云フ。旧跡ト雖ドモ年々手ヲ入ルヽガ為メ毫モ見ルニ足ル者ナシ。且ツ構造モ頗ル粗末ナリ。路上ノ土人花ヲ車中ニ投ジテ銭ヲ乞フ。且 Japan Japanト叫ンデ銭ヲ求ム、甚ダ煩ハシ。仏ノ寺内尤モ激シ。一少女銭ハ入ラヌカラ是非此花ヲ取レト強乞シテ已マズ。不得已之ヲ取レバ後ヨリ直グニ金ヲ呉レト逼ル。亡国ノ民ハ下等ナ者ナリ。

「バナナ」「コヽー」ノ木ニ熟セル様ヲ見ル。頗ル見事ナリ。道路ノ整ヘル樹木ノ青々タル芝原ノ見事ナル、固ヨリ日本ノ比ニアラズ。

六時半旅館ニ帰リテ晩餐ニ名物ノ「ライスカレ」ヲ喫シテ帰船ス。案内ノ印度人頗ル接待ニ勉メタリト雖、後ニテ書ツケヲ見ルニ随分非常ノ高価ナリ。〔後略〕

房太郎も、おそらくこれと似たような体験をしたことでしょう。2月8日、コロンボを出航したマチアスは、次の目的地シンガポールを目指して旅を続けました。ベンガル湾から東へ向かい、アンダマン海からマラッカ海峡に入り、赤道近くまで南下する航路です。マラッカ海峡は、古くから東西交通の要衝で、インドネシアのスマトラ島とマレー半島に挟まれた狭い海峡です。全長800キロのこの海峡を抜けたところ、マレー半島の南端にシンガポール島があります。この地名はサンスクリットのシンハ・プル(獅子の町)が、マレー語のシンガプーラ、英語でシンガポールとなったものだそうです。マチアス号がこの「獅子の町」に到着したのは2月16日、ここに11日間停泊しています。

当時のシンガポールの様子を、前回紹介した市川渡の『尾蠅欧行漫録』で見ておきましょう。100隻もの船舶が停泊していたことや、同時に何隻もの船舶に燃料を供給できるシステムが整っていたことは、シンガポールが東西交通の要衝として栄えていたことをうかがわせます。また当時の艦船が、石炭の積み込みによって、船内いたるところが炭塵まみれになる、厳しい状況だったことも分かります。世界一周の船旅といえば、豪華客船によるクルーズを思い浮かべる方が少なくないでしょうが、当時の軍艦の旅はそうした快適さとは無縁でした。ただ、客船にくらべ、港々での停泊期間が長いのは利点でしたが。

十一月九日〔西暦1862年12月29日〕 〔前略〕午後四時まえにシンガポールへ入港。この時、小雨あり。この港は北を背にし、南に向かって開け、西は小島が多く、東の方にわずかに海門を開いている。また東に突き出した岬はことごとくヤシの樹林である。今日、現在停泊している諸船は全部で百艘あまりある。〔中略〕

十一月十日〔12月30日〕

晴。北風。八十二度。今日も土地の人の商船が数艘やって来る。なかに数種の貝殻を売りに来た者がいた。また、バナナ、パイナップル(草の茎のようなもので、皮を去って食べるとよく、のどのかわきもいやせる)、魚のひものの類、酒類などもあった。〔中略〕

十一月十一日〔12月31日〕

晴。八十五度。今日より石炭を運載するため、船のなかで黒塵でうずまらなかった場所はない。この石炭貯蔵所は山の崖に数棟の長い建物を建てたものである。この建物の前から海へ幅十二間、長さ二丁あまりの長廊下のようなものを造り出した。ここへいかなる大船も横付けし、干潮の時に板子を船上にかければやや平になるので、ここから運び込む。

運搬夫は中国人が多い。こうした桟橋が三ヵ所あり、一ヵ所で大船二、三艘くらいは石炭を運び込めるという。〔後略〕

十一月十二日〔西暦1863年1月1日〕

晴。八十五度。今日も石炭を搬入して、黒塵が船に満ちた。今日は西洋の元日で、紀元千八百六十三年一月一日である。だが、平日と違う儀礼があるのを見ない。土地の人はオウムおよび砂糖、鳥、ヤシ、アンペラの座席などを売りに来る。〔後略〕

十一月十三日〔1月2日〕

晴、午後四時頃小雨あり。八十三度。午後までに石炭、食料などの搬入をすべて終えた。〔後略〕

【注】

*1 高浜虚子『渡仏日記』、1936年、改造社。

*2 北杜夫『どくとるマンボウ航海記』全集11、38ページ。

*3 夏目漱石『漱石全集』第19巻(岩波書店、1995年)19〜20ページ。ただし原文通りではなく、句読点を加え、明らかな間違いは訂正した。

*4 市川清流著・楠家重敏編訳『幕末欧州見聞録 尾蠅欧行漫録』179〜181ページ。なお、楠家訳では、石炭を「煤石」とするなど、現代語訳としてはやや分かり難い言葉が含まれているので、適宜、変えている。

|