第3章 足尾銅山における労働条件の史的分析(続き)

Ⅵ 坑夫の賃金水準の推移(続き)

4)賃金水準の長期変動の特徴

横断的・流動的労働市場

足尾銅山における採鉱労働の質的・量的推移が明らかになったことで,坑夫の賃金水準の長期変動についての検討が可能となった。1880年代では足尾銅山の賃金水準は各職種とも,他産業,他鉱山にくらべ高い水準にあった。とくに熟練職種である製煉夫,坑夫はとび抜けて高かった。これは,これらの職種は短期間の養成は不可能で,急増する需要をまかなうには他の鉱山から引き抜いてくるほかなかったが,もともと絶対数が限られていた上に,どこでも相対的に高賃金職種であったからである。一方,この時点での足尾銅山の採掘対象の鉱脈は,品位が高いだけでなく採掘し易い粘土脈で,しかも坑口からの距離が短いといった異例の有利な条件に恵まれ,〈高賃金〉を支払っても,十分に採算がとれたのである。

しかし,製煉夫の賃金水準は急速に低下した。1880年代後半以降,製煉夫の賃金は実質だけでなく,名目でさえ低落した。これに対し,坑夫の場合は,実質では低落傾向をたどったが,名目賃金では僅かながら上昇を続けた。

製煉夫の賃金が名目においてさえ低下した原因については,すでに検討した。基本的には,製煉が旧来の吹床製煉から洋式熔鉱炉による製煉に転換したため,伝統的な吹大工の熟練が意味を失ってしまったこと,洋式熔鉱炉の製煉夫は,まったくの未経験者として入職し,経営内で学校出の技術者の指揮・監督のもとで働きながら経験をつみ,技能を修得していったから,その賃金は低く抑えられたのであった。とくに吹床から洋式熔鉱炉への転換の過程でおきた1888年の製煉夫ストが,労働者側の敗北に終ったことは,製煉夫の賃金水準の切下げを容易にしたのであった。

これに対し,坑夫の場合は製煉夫のような労働の質の決定的な変化は1900年代後半までは,ほとんど生じなかった。鑿岩機が未発達で,坑道の開鑿以外には使用し得ないという技術的な制約があり,また手掘りに比べはるかに割高であるというコスト面の問題もあって,採鉱作業の機械化が困難であったからである。

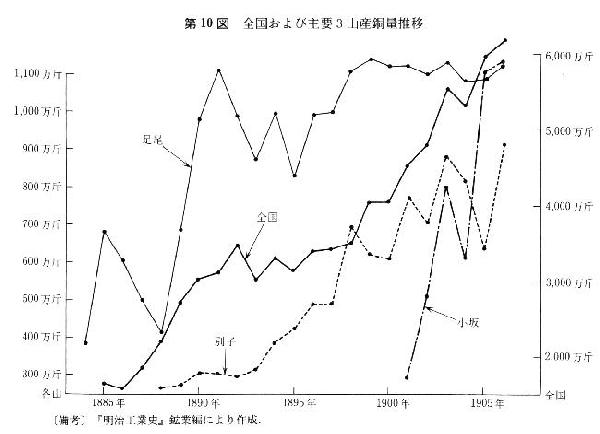

開坑・採鉱という,鉱山業の基本工程において機械化がたちおくれたことは,手掘り坑夫に対する労働力需要の絶対量を大きなものとした。生産を増大するには,坑夫の増員が不可欠であった。産銅が激増した1880年代の足尾で,坑夫賃金が高い水準にあったのも当然であった。しかし,1880年代後半から90年代にかけて銅価が低迷を続けたこともあり,産銅の伸びは,全国的にも,また足尾でも鈍っていった(第10図)。

足尾では1891年をピークに,また全国の産銅は1892年をピークに若干の低落ののち90年代末まで横ばい状態を続けた。こうなると当然のことながら開坑・採鉱労働部門での労働力需要は伸びなやんだ。一方,供給面でも,この間に熟練坑夫の比重は増大し,坑夫賃金にマイナスの作用を及ぼした。1880年代においては,全国的にみて火薬を利用した開坑・採鉱作業に習熟した坑夫の絶対数は多くはなかった。しかし,その技能の修得には数年の現場経験で足りたから,90年代になると,坑夫の大部分は熟練者で占められるようになった。

足尾では1891年をピークに,また全国の産銅は1892年をピークに若干の低落ののち90年代末まで横ばい状態を続けた。こうなると当然のことながら開坑・採鉱労働部門での労働力需要は伸びなやんだ。一方,供給面でも,この間に熟練坑夫の比重は増大し,坑夫賃金にマイナスの作用を及ぼした。1880年代においては,全国的にみて火薬を利用した開坑・採鉱作業に習熟した坑夫の絶対数は多くはなかった。しかし,その技能の修得には数年の現場経験で足りたから,90年代になると,坑夫の大部分は熟練者で占められるようになった。

そうなると,問題は足尾坑夫の実質賃金が1890年代から1900年代前半にかけて低下したのは何故かというより,こうした不利な状況にもかかわらず,坑夫賃金が名目では上昇を続けたのは何故かということになる。

この問いに対する第1の理由は,坑夫の労働市場が製煉夫に比べはるかに規模が大きく,また流動的であったからであろう。製煉夫は,吹大工にせよ,洋式熔鉱炉の熔鉱夫や錬銅夫にせよ,その数は,全国でも僅かなものであった。足尾の製煉夫が他で就職し得る機会はきわめて限られていた。つぎの第37表は暴動の前年,1906年における足尾銅山の製煉課所属の直轄夫の職種別・勤続年数別の人員である。

第37表 製煉課直轄夫職種別勤続年数

| 勤続年数 | 職 種 |

|---|

| 熔鉱夫 | 錬銅夫 | 運転夫 | 車夫 | 女工 | 計 |

|---|

| 1年未満 | 12人

17.4% | 9人

26.5% | - | 4人

7.1% | 3人

20.0% | 28人

13.7% |

|---|

| 2年未満 | 12人

17.4% | 6人

17.6% | 13人

43.3% | 19人

33.9% | 3人

20.0% | 53人

26.0% |

|---|

| 3年未満 | 6人

8.7% | 2人

5.9% | 4人

13.3% | 3人

5.4% | 6人

40.0% | 21人

10.3% |

|---|

| 5年未満 | 5人

7.2% | 7人

20.6% | 5人

16.7% | 6人

10.7% | 3人

20.0% | 26人

12.7% |

|---|

| 10年未満 | 7人

10.1% | 4人

11.8% | - | 9人

16.1% | - | 20人

9.8% |

|---|

| 15年未満 | 5人

7.2% | 6人

17.5% | 5人

16.7% | 5人

8.9% | - | 21人

10.3% |

|---|

| 15年以上 | 22人

31.9% | - | 3人

10.0% | 10人

17.9% | - | 35人

17.2% |

|---|

| 計 | 69人

100.0% | 34人

100.0% | 30人

100.0% | 56人

100.0% | 15人

100.0% | 204人

100.0% |

|---|

| 最短 | 1ヵ月 | 0.5ヵ月 | 3ヵ月 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 0.5ヵ月 |

|---|

| 最長 | 25年 | 15年 | 22年 | 24年 | 5年 | 25年 |

|---|

【備考】 1) 1906年6月末現在

2) 大河原三郎実習報告書85ページによる。

製煉夫,とくに熔鉱夫の場合,すでにこの段階でかなりはっきりした長期勤続グループの存在が目につく。これに対し,坑夫の場合は,金属鉱山労働者のなかで単一職種としては最大の人員を擁し,しかもその技能は他鉱山でも十分に通用した。さらに坑夫の同職集団である友子同盟の存在に裏付けられた〈渡り歩き〉の慣行は,坑夫の移動を促進した。第38表は1909年現在の足尾銅山の坑部課採鉱部所属鉱夫の職種別・勤続年数別の人員である。

第38表 坑部課最後部所属坑夫職種別勤続年数

| | 1年未満 | 2年未満 | 3年未満 | 5年未満 | 10年未満 | 15年未満 | 15年以上 | 計 |

|---|

| 坑夫 | 678人

26.6% | 473人

18.6% | 524人

20.6% | 384人

15.1% | 342人

13.4% | 105人

4.1% | 39人

1.5% | 2,545人

100.0% |

|---|

| 同見習 | 195人

96.5% | 3人

1.5% | 3人

1.5% | 1人

0.5% | - | - | - | 202人

100.0% |

|---|

| 支柱夫 | 85人

22.1% | 51人

13.3% | 60人

15.6% | 81人

21.1% | 80人

20.8% | 17人

4.4% | 10人

2.6% | 384人

100.0% |

|---|

| 同見習 | 310人

77.1% | 50人

12.4% | 19人

4.7% | 19人

4.7% | 4人

1.0% | - | - | 402人

100.0% |

|---|

| 進鑿夫 | 45人

47.4% | 5人

5.3% | 15人

15.8% | 27人

28.4% | 3人

3.2% | - | - | 95人

100.0% |

|---|

| 同見習 | - | 1

50.0% | 1

50.0% | - | - | - | - | 2人

100.0% |

|---|

| 線路夫 | 12人

16.0% | 15人

20.0% | 7人

9.3% | 20人

26.7% | 17人

22.7% | 3人

4.0% | 1人

1.3% | 75人

100.0% |

|---|

| 石工 | 15人

30.0% | 11人

22.0% | 9人

18.0% | 9人

18.0% | 6人

12.0% | - | - | 50人

100.0% |

|---|

| 機械夫 | 6人

20.0% | 2人

6.7% | 5人

16.7% | 6人

12.0% | 11人

36.7% | - | - | 30人

100.0% |

|---|

| 坑内運転夫 | 56人

36.1% | 35人

22.6% | 15人

9.7% | 22人

14.2% | 21人

13.5% | 3人

1.9% | 3人

1.9% | 155人

100.0% |

|---|

| 同見習 | 9人

24.3% | 14人

37.8% | 8人

21.6% | 5人

13.5% | 1人

2.7% | - | - | 30人

100.0% |

|---|

| 一類車夫 | 33人

23.4% | 18人

12.8% | 19人

13.5% | 31人

22.0% | 30人

21.3% | 6人

4.3% | 4人

2.8% | 141人

100.0% |

|---|

| 一類手子 | 75人

46.9% | 12人

7.5% | 18人

11.3% | 28人

17.5% | 18人

11.3% | 8人

5.0% | 1人

0.5% | 160人

100.0% |

|---|

| 二類手子 | 626人

65.6% | 125人

13.1% | 80人

8.4% | 56人

5.9% | 39人

4.1% | 18人

1.9% | 10人

1.0% | 954人

100.0% |

|---|

| 沈澱夫 | 63人

35.6% | 33人

18.6% | 36人

20.3% | 24人

13.6% | 18人

10.2% | 2人

1.1% | 1人

0.6% | 177人

100.0% |

|---|

| 雑夫 | 29人

27.1% | 12人

11.2% | 19人

17.8% | 14人

13.1% | 27人

25.2% | 4人

3.7% | 2人

1.9% | 107人

100.0% |

|---|

| 計 | 2,237人

40.6% | 860人

15.6% | 838人

15.2% | 727人

13.2% | 617人

11.2% | 166人

3.0% | 71人

1.3 | 5,516人

100.0% |

|---|

【備考】 1) 1906年6月末現在

2) 古市六三実習報告書62ページより作成。

各職種の見習など,もともと勤続年数が長期になるはずのない者を除いても,長期勤続者の比重は低い。坑夫総数の65.8%が3年未満である。これに対し10年以上勤続者の比率は5.7%にすぎない。ちなみに製煉夫の場合は10年以上勤続者の比率は32.0%である。

足尾坑夫の移動率の高さを示すもう1つのデータがある。1901(明治34)年の数字で,同年末の在籍坑夫数3,373人に対し,同年1年間の離職坑夫数は3,278人,採用坑夫数は3,533人である(38)。要するに,坑夫は1年間で完全に入れ替わる計算である。もちろん,足尾坑夫の中にも僅かではあるが移動を好まない,いわば定着層も存在した。ということは,逆に移動する坑夫は平均して年に1回以上離就職をくりかえしたことになる。移動する坑夫が,職場を選ぶ上での主要な関心事は名目賃金の高さで,経営側としても,その切下げは坑夫数の減少を覚悟しなければできないことであった。

また,坑夫の労働市場の特徴として重要なことは,炭鉱への移動が可能であったことである。たしかに金属鉱山での労働力需要は1897年,1906年など特定の年次を除き全体として伸びなやんだが,炭鉱業の場合は1920年まで,多少の波はあったが,ほぼ一貫して増加し続けた(39)。同じ地下労働であり,採掘を主とするという作業の共通性から,多くの金属鉱山の坑夫が炭鉱に引き抜かれていった。とくに1890年代から1900年代の北海道,常磐の炭鉱の採炭夫の中心部分は,金属鉱山,とくに関東以北の金属鉱山の出身者によって占められた。しかも,一般に採炭夫の賃金水準は坑夫のそれを上回っていた。とくに北海道の炭鉱の採炭夫賃金はけた違いに高かった。たとえば,1906年,足尾の坑夫賃金が平均72銭5厘の時,夕張第一坑の坑夫(掘進夫・採炭夫)の平均賃金は1円34銭3厘であった。もちろんガス爆発といった労働災害の危険も高く,気候も厳しい北海道の炭鉱と足尾では,単純に名目賃金の額で比較はできない。しかし,2倍近い高賃金の仕事に転職が可能であるという事実は,坑夫賃金切下げの歯止めとなった。現に足尾暴動に先だって大日本労働至誠会への加入を勧めた南助松は「北海道ニ比シ賃銭ガ廉イ(40)」ことを指摘し,また,もし運動のため解雇されるようなことがあれば,「幾千ノ坑夫ト雖トモ之ヲ北海道ニ伴ヒ行クヘシト告ケタルヨリ坑夫等ハ意気頗ル昂(41)」ったのである。

第3の要因は,第2の要因にくらべれば小さなものではあるが,1890年代後半以降の別子,1900年代における小坂の急成長がある。別子の産銅は1893年まで200万斤から300万斤台にとどまっていたが,1894年に392万斤,96年には490万斤,98年には695万斤,1901年には773万斤,1903年には891万斤と足尾に迫る伸びを見せた。また小坂も1900年,自熔製煉法の成功により産銅を急増させ,同年の165万斤が1902年には508万斤,1905年には1,100万斤と足尾に完全に肩を並べたのである。この両鉱山の急成長はそれぞれの労働者総数の増加をともなっていた。両山とも,その所要労働者数を確保するため,〈高賃金〉を支払った。1906年現在,小坂鉱山坑夫の平均賃金は1円1銭7厘,別子は83銭8厘と足尾を上回る水準にあったのは,このためであった。

【注】

(38) 『栃木県史』通史編8・近現代三,621ページ。

(39) 本書第4章, ページ参照。

(40) 「被告南助松第二回調書」(『栃木県史』史料編・近現代二,602ページ)。

(41) 「足尾暴動事件宇都宮裁判所判決」(労働運動史料委員会編『日本労働運動史料』第2巻,228ページ)。

[初版は東京大学出版会から1988年5月10日刊行]

[本著作集掲載 2006年7月12日]

【最終更新:

|