����[���Y�Ƃ��̎����y�Ǖ�3�z

��c�p�����ɓ�����

�@ �� �q�J���҂̐��r�̕M�҂͒N���E�Ę_(3) ��

�@

�S.�@��c�p�����u�ᔻ�v�ւ̔��_

�P.�@�����̐N���А������M�������͂Ȃ��A���H

�@�O��܂łŁA�Ɖi�O�Y���ɂ��u�h��،��v�̌㔼�����A�܂��u�J���҂̐��v�̕M�҂͒|�z���R�H�ł��炤�Ƃ̌��t�́A�h��̋L���Ⴂ�ł��������Ƃ�_�������ƍl���܂��B

�@�@����́u��c�p�����ɓ�����v�̍ŏI��ŁA���ɂ��u�ᔻ�v��1�ɂ��Č������A���̔ᔻ�����藧�����Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��܂��B�ȉ��A��c���ɂ��ᔻ�̏��_�_���A�ЂƂЂƂ����܂��B

�@�@�ŏ��Ɏ��グ��̂́A���F�ЂƊW�̂Ȃ������̐N���A�А������M�������͂Ȃ��A�Ƒ�c�����咣����Ă�����ł��B��c�����u�ᔻ�v���J�n�����_�@�́A�����炭�u�h��،��v�ɂ������Ǝv���܂��B�������A�����u����[���Y���̌��v���m�M�����̂́A���̖��_���u�����v���ꂽ���炾�Ɛ��@����܂��B�ȉ��A���{�l�̌��t�����̂܂Љ�܂��B

�@�@���F�ЂƉ���W�̂Ȃ������̐N���삪�w�����V�F�x�̎А��̌��e�����M�����Ƃ����A���悻�ٗ�Ɏv���邱�Ƃ��咣����̂ɁA�̋�����_���͐����͂������Ƃ��킴������Ȃ��B

�@����ɑ�c�p�����́A���̍���̘_�e�u��c�p�����ɓ����� �� �q�J���҂̐��r�̕M�҂͒N���E�Ę_�v�i�ŏ��̃^�C�g���́u�Ę_�E�q�J���҂̐��r�̕M�҂͒N�� ����c�p�����ɓ�����v�ł������A5��15���Ɍ��݂̖��̂ɉ��߂܂����B�j�̑�P���f�ڂ��ĊԂ��Ȃ��A�����̃u���O�s���t�ւ�t���u��v���̔��_�ɓ�����[�[�u�J���҂̐��v�i�w�����V�F�x95���A1890�N9��23���j�̕M�҂��߂����āv�����J����܂����B���̔ᔻ�̒��S�_�́A��͂�A���̖��ŁA�u�w�����V�F�x�̎А������O���M�҂����M���锤�͂Ȃ��Ƃ����̂��A�����ҊԂ́q���ʔF���r�v�ł���Ƃ��āA���̂悤�ɘ_���Ă��܂��B

�@�u�J���҂̐��v�́A�w�����V�F�x�́u�����V�F�v���Ɍf�ڂ��ꂽ�_���ł���B�Ɖi���͂��́u�����V�F�v���ɂ��Ď��̂悤�ɐ������Ă���B�u�������ł����āA���F�Ђ̎�`�咣�\����ꏊ�ł���A�h��̐����I������f�I���邽�߂̗��ł���B�]���đ啔���͑h��̎��M�ɂ�����Ǝv���邪�A�Ȃ��ɂ͑��̎Ј������M���������������v�i�u�w�����V�F�x�v�w���w�x23���A1955�N1���j�B�܂��w���j�厫�T�x�ɂ͖k���L���ɂ�鎟�̐���������B�u�u�����V�F�v���͎А����ɊY������Ƃ���ŁA�������ł��邪���F�Ђ��Ȃ킿�h��̎�`�咣���f�����v�i�w���j�厫�T�x��܊��k�g��O���فA1985�N�l�j�B

�@ �u�����V�F�v���Ɍf�ڂ��ꂽ�_���́w�����V�F�x�̎А��ł���A�h��Ȃ����h��ɑ��閯�F�Ј��̋L�҂��������Ŏ��M���A���F�Ђ̎�`�咣���f�������̂ł���A�Ƃ��������́A���݂Ɏ���܂ŁA�w�����V�F�x���j���Ƃ��Č�������҂̋��ʔF���ł��낤�B�Ⴆ�A���F�Ќ����Œ����Ȑ��c�B�������̒����w�|�z�^�O�Y�x�k�~�l�����@���[�A2015�N�l�ŁA�u���F�L�҂Ƃ��ďd�p���ꂽ�O���́A�h��ƂƂ��Ɂw�����V�F�x�Ɓw�����V���x�̎А������������A�̂��ɐl���ꑾ�Y���O���������А��̈ꕔ�����M����悤�ɂȂ����B�w�����V�F�x�̕��͎R�H���R�������悤�ɂȂ����Ƃ����v�i64�Łj�ƋL���Ă���̂��A���l�̔F���ɂ����̂��낤�B

�@��ʘ_�Ƃ��āA�w�����V�F�x�̎А������u�����V�F���v���A��M�̑h����͂��߂Ƃ��閯�F�Ђ̘_���L�҂ɂ�鎷�M�g�ł��������Ƃ́A�����܂��������ӌ��ł��B���T���x���̋L�q�Ȃ�A������������ŏ\���ł��B�͂��ȗ�O�̑��݂Ȃǖ��ɂ���K�v�͂���܂���B

�@�@�������A�Ɖi�O�Y�������x�h��Ɏ��₵�����t���u�q�J���҂̐��r���h��̎��M���A���̓��l�̕M���A��҂Ȃ�ΒN�̕M�ɐ�����̂��v��2�����ł������̂́A�������������u�펯�v�ɔ����A�u�v�����݁v�̏�ɗ����Ď��₵�Ă�������ł��傤�B���j�����҂Ƃ��ẲƉi�O�Y���́A�{���Ȃ�A�������u�q�J���҂̐��r�͖��F�Ђ̎И_�ł������̂��ۂ��v�ɂ��Ă����₵�Ă����ׂ��������Ǝv���܂��B���̖₢���Ă���A���邢�͕ʂ̓���������ꂽ��������Ȃ��̂ł��B

�@�@ �w�����V�F�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�J�����Ɋւ���_���́A��J���҂̐���������A���ׂāu���ʊƁv�ɂ����̂ł����B�Ɖi���́A�w�����V�F�x�̎А����Łu�J���҂̐��v����O�I�Ș_�e�ł��邱�Ƃ�F�����A�ق��ɘJ�����Ɋւ���_�����F���ł���͉̂��̂����^���A�₤�ׂ��ł����B

�@�@���̓_�Ɋ֘A���āA��c�p�����́A�u�J���҂̑g�D���ɑ���w�����V�F�x�̔M�ӂ̗�p�́A���x�h���|�z�^�O�Y��̂��̌�̎v�z�I�]�����l����Εs�v�c�ł͂Ȃ��v�Əq�ׂĂ��܂����R�B

�@�@�͂����Ė��F�Ђ͈ꎞ�I�ɂł���u�J���҂̑g�D���ɔM�S�v�������ƌ�����̂ł��傤���H�@���͂����͍l���܂���B���̍����́A�ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�@�w�����V�F�x�̘_���ŘJ�������e�[�}�Ɏ��グ�Ă���̂́A�u�J���҂̐��v�������A�{�A�\�i�[�h�u���{�j���P���J�����v�A�쑺���x�u�J���҃m�ی�j�A�e�v�A�蓇����u�E�H�m�ƌv�g�k��m����v�̂R�{�����ŁA���ׂē��ʊƂɂ���e�ł��B

�@�@����ɁA�����ّ�w�l���Ȋw���������쐬�����w�����V�F�������x���S�ŁA�u�J���v�ɕ��ނ���Ă���_���A�L���́A������34�{�ł��B�P������50�{�f�ڂ���Ă���Ƃ��āA372������18,600�{����34�{�ł��B�w�����V�F�x�̘J�����ւ̖��S���́A���̐��l�ɖ��ĂɎ�����Ă��܂��B�܂蓿�x�h�����M�Ƃ���w�����V�F�x�́A�u�������v���ӂ��ޑS���ɂ����āA�J�����ɁA�܂������ƌ����Ă悢�قǁA�S�������Ă͂��Ȃ��̂ł��B

�@�@�u�J���҂̑g�D���ւ̔M�Ӂv���܂����������ł͂��̎����A�܂�u�J���҂̐��v���f�ڂ��ꂽ���̔N�A�P890�i����23�j�N�O�����̑�U�����ɁA����̓I�Ɍ��Ă݂܂��傤�B��69�������86���܂ł̌v18�������s����Ă��܂��B���̊Ԃ́u�������v�̋L���̑�����462�{�A�P������25�{�]�ł��B���̑����̋L���̒��ōL���Ӗ��Łu�Љ�E�J�����v�Ɋ֘A����L���́A�ȉ��̒ʂ�ł��B���o���̗�L���\�ȂقǁA�������Ȃ��̂ł��B���e��ǂނƢ�Љ�E�J����裂ł͂Ȃ����̂�����܂����A�����ł́A���o���ŎЉ�E�J�����炵�����̂́A�����Ċ܂߂܂����B�u�Љ�e�E�Ƃ̑��v�i76���j�A�u����̌�Ԗ�A�n���v�i79���j�A�u�ĉ��̓��M�ƕn���̗��\�v�i79���j�A�u�ď��n�����~���v�i79���j�A�u����l�����̉��U�v�i81���j�A�u�Љ���̒[�v�i81���j�A�u���ِl�v�Ə��_�v�i84���j�ȏ�V�_�ł��B�Ȃ��A���̂V�_�̂����A�w�������x�́u�J���v�̍��ɕ��ނ���Ă���̂́A�u����l�����̉��U�v�ȍ~�̂R�_�����ł��B�����ɂȂ��Ă����C�Â����ł��傤���u�J���҂̑g�D���ւ̔M�Ӂv�ƌĂт���L���́A�����̂P������܂���B

�@�@�����ŁA��c�p�����Ɏf�������B��J���҂̐����u�J���҂̑g���v���f�ڂ������ƈȊO�ɁA���x�h��A�|�z�O���炪�A�ނ�̐��U�ɂ������āA�����A�����ŁA�܂������Ȃ�`�Łu�J���҂̑g�D���v����Ă���A�������銈����W�J���Ă����̂ł��傤���H�@�u�M�ӂ���p�v����O�̎��Ԃ��A���Ђ������������������Ǝv���܂��B

�@

�@�@���̔��_�ɑ���A��c���̐V���Ȏ咣�́A����Ɉȉ��̂悤�ɑ����܂��B

�w�����V�F�x�А��̈ʒu�Â����߂����ē����҂⌤���҂̊ԂŒ��N���L����Ă��������F�����A���������ċ^���A�u�u�J���҂̐��v�̕M�҂͍���[���Y�ɈႢ�Ȃ��v�i�A�O�f���A102�Łj�ȂǂƂ����咣���ێ��������̂ł���A�܂��w�����V�F�x�А����u�ЊO���M�ҁv�����������Ƃ̖��炩�Ȏ���A����������̍���̂悤�ɖ��F�ЂƂ͂��悻�����œ����Ɋ�e�������Ƃ���Ȃ������̎�҂������̎А������M�����Ƃ�������������邱�Ƃ��A�Œ���K�v���낤�B�����Ȃ���A�u�J���҂̐��v�̕M�ҁ�����[���Y���́A���̊�]�̕\���ɂ����Ȃ��Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B

�@���m���܂����B���̎咣���P�Ȃ�u��]�̕\���v�ł͂Ȃ����Ƃ��ؖ����܂��傤�B�����u�J���҂̐��v�̕M�҂͖��F�Ђ̎Ј��ł͂Ȃ��A�ЊO�M�҂ɂ���Ď��M���ꂽ�_�e�ł͂Ȃ����ƍl�����̂ɂ́A����Ȃ�̗��R������܂��B

�@�@���̂ЂƂ́A��ɏq�ׂ��w�����V�F�x�ɘJ�����Ɋւ���_����L�����ɂ߂ď��Ȃ����Ƃł��B�ǂ��݂Ă����F�Г��ɂ́A��J���҂̐�������M������m���E�������������l�����������ɂȂ����Ƃł����B

�@�@�����ЂƂ̗��R�́A�w�����V�F�x���ЊO�M�҂���̊�e��O��Ƃ����ҏW���j���̗p���Ă��������ł��B�w�����V�F�x�n�����ɁA���F�Ђ́A�ȉ��̂悤�ȁu�V�K��v��5���߁A�ЊO�M�҂ɂ���e���e���p�������Ă��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�V�K��

�@�@��@�}�\��G���i�����V�F�j�j�̘^�X���n�ҏS�҃g���e���������{�Ѓg�i�ʃm�A�����m�m�O���K��j�]�t���m�g�X

�@�@��@�m�_���n�K�V���{�Ѓm��`�g���X�����v�Z�Y�g嫃��̘^�m���ۃg��V�m���ǃg�n�ꃉ�ҏS�҃m�胀�����j����

�@�@�O�@�n�V���ʏ���ʃm���j���`�ʏ�g�n��ʃm�����ƃ����X�����m�A���ʊg�n���j�{�Ѓm��q�j���V�����X�����m���]�t�k�㗪�l

�@�@�܂�A�w�����V�F�x�́A�n����������A�u�{�Ѓm��`�v�ɔ����Ȃ��A�u��ʃm�����ƃ����v�̓��e����ʏ����e��邱�Ƃ����߂Ă����̂ł��B�w�����V�F�x�ɂ��ẮA�����l�Ɂu���ʊƁv���Ϗ����A�����������́u���ʊv���f�ڂ��Ă������Ƃ��m���Ă��܂��B���ۂɁu���ʊ��v�͏�ɎА��̎��ɒu����A���]�����A����s�Y�A�A�؎}���璘���l�̊������A�ڗ����݂ł����B����ɁA���w�𒆐S�Ƃ��镶�����Ƃ������ׂ��u�������v�ɂ́A�X���O�A��t���l���A�R�c�����A����g�t�A�K�c�I���Ƃ������A���{���w�ɐV���Ȏ�����悵����Ƃ������o�ꂵ�A���ڂ���ė��܂����B���������ۂɂ́A���ʊƈȊO�́u��ʃm�����Ɓv����̓��e���������ɒB���A�u�������v���u���ꂽ�������Ȃ�����܂���B�u�������v�����łȂ��A�u��]�v�u�G�^�v�u�L���v�Ȃǂ̊e���ɂ��A�u���^���̊�e�ɂ��v�ƋL���ꂽ���͂��܂܂�Ă��܂��B

�@�@���̂ق� �� ��c���ɂ͂ƂĂ��M������Ƃł��傤�� �� ���͌����Ă��܂����А������u�����V�F���v�ɂ����e���f�ڂ��ꂽ����������܂��B��������v�]�Ƀs�b�^�����u���F�ЂƂ͂��悻�����œ����Ɋ�e�������Ƃ���Ȃ������̎�҂������̎А������M�����Ƃ�������v�����݂���̂ł��B�u�J���҂̐��v�����\����邿�傤�ǂR�����O�A1890�i����23�j�N6��23�����s�̑�86�� �̊����_���u�R�p�����o�ӂ�̏��v������ł��B�u�J���҂̐��v�������u�����V�F���v�ł͂����Ă������ł͂Ȃ��A�_���̂Q�ԖڂɌf�ڂ��ꂽ�̂ɑ��A���́u�R�p�����o�ӂ�̏��v�́w�����V�F�x�̕����ʂ�̊����_���ł��B���̘_���ɂ́u�O�����v������A���̂悤�ɋL����Ă��܂��B

���F�L�ґ����A�]�͔��ʂ̈ꏑ���A�����ł��O���̍�Ȃ��B���I毂ɎO�ڂ̋q������B�Ց��Y����X�}���\�͂��A�f�Ĉ�Њ��I�̕����ƂȂ�B�]�ނ��Ɏ���ÁB�R��ǂ��p��E��ő����ɑ���́A���Ě����V�F�̏Љ�āA�V���R�p���̈ꗗ�ɋ����A�����ēV���̎��҂ɐ�����͂�Ɨ~����̔��ӂ��邪�ׂ̂݁B�������ʂ��ސ��������̔@���B�Ⴕ�����̊����ĔV������ɓo�^����̉h�A�]�͊��đ������Ȃė]�̒m�ȂȂ�Ɖ]�ӂ�݂��炳����B�s�����鑫���̌����ɏт���́A�����ꗢ�w�S�������̗ނ̂݁A���ӔV����ɕ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�@�ʁ@��

�@���̂悤�ɁA�u���ʂ̈ꏑ���v�̓��e���A�w�����V�F�x�̎А����A����������Ɍf�ڂ��ꂽ���Ⴊ�A�����ɑ��݂���̂ł��B���ł͂قƂ�ǎg���Ȃ����t�ł�����O�̂��߂ɕt�L����A�u���ʁv�Ƃ́A�N���Ⴍ�o���̖R�����ҁA��˂��Ӗ����Ă��܂��B��c�����u���F�ЂƉ���W�̂Ȃ������̐N���삪�w�����V�F�x�̎А��̌��e�����M�����Ƃ����A���悻�ٗ�Ɏv���邱�Ɓv�́A�����Ĉٗ�ł͂Ȃ��̂ł��B���e�̍̔ہA����ɍ̗p�����_�e���A�ǂ̗��Ɍf�ڂ��邩�́A�h���ҏW���̔��f�ɂ���Č��߂��Ă����̂ł��B

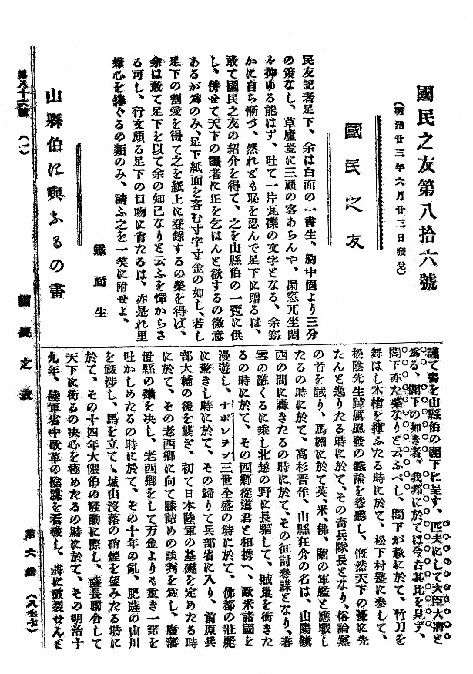

�@�@���t�����ł͐M�����Ȃ����̂��߂ɁA���_�e�̉摜�����Ɍf���܂��B

�Q.�@����[���Y�͖����ł͂Ȃ�����

�@�����ЂƂA��c�����������Ă��邱�Ƃ�����܂��B����́A�u�J���҂̐��v�f�ڎ��_�ŁA����[���Y�́A�����ʂ�́u�����̐N�v�ł͂Ȃ����������ł��B����[���Y�́A���łɘ_�d�f�r���[���ʂ����Ă��܂����B������A�����̑S�����w�ǔ��V���x�̊�e�ƂƂ��āA���т������Ă����̂ł��B�u�J���҂̐��v�f�ڂ̂R�����O�ɂ́A�w�ǔ��V���x����Ɂu�k�č��O���̘J���Љ�̗L�l�������v���U

��11��ɂ킽���ĘA�ڂ��Ă��܂��B�f�ڔN�����́A1890�i����23�j�N5��31���Ɏn�܂�A6��7���A10���A13���A18���A19���A23���`27���ł��B�D�G�ȃW���[�i���X�g�ł��������x�h��́A�������V���ȊC�O������肷�邽�߁A�A���e�i���Ă����͂��ŁA�����炭����[���Y�_�����ǂ�ł������Ƃł��傤�B

�@�@����Ɍ����w�����V�F�x�ɂ́u�����e�V���̎А��v�Ƃ����A�����f�ڂ����L���g������܂��B���̗����ێ�����ɂ́A���F�Ђ͎�v�V�������ׂčw�ǂ��A�����ǂޒS���L�҂�u���K�v���������ɑ��Ⴀ��܂���B�[���Y�́u�č��ʐM�v�A�Ƃ�킯�č��̘J���Љ�Ƃ������قȃe�[�}���������͍�A������11����ɕ����A�����Ԍf�ڂ��ꂽ�u�k�č��O���̘J���Љ�̗L�l�������v���A�h��疯�F�ЋL�҂̖ڂɂƂ܂�Ȃ������Ƃ�����A���̕�����قǕs�v�c�ł��B�R�H���R�̕��˂��A���ΖʂŌ����������x�h��̂��Ƃł��A�u�k�č��O���̘J���Љ�̗L�l�������v��ǂ�ŁA����[���Y�̒m���E�˔\��]�����Ă����\���͍����Ǝv���܂��B�v����ɁA����[���Y�͖����́u�c�ʐ��v�ɔ�ׂ�A�͂邩�ɒm���x�͍��������̂ł��B�������h��炪�A���O�ɍ���[���Y�̃A�����J�ʐM��ǂ�ł��Ȃ������Ƃ��Ă��A�w�����V�F�x�ւ̓��e�ɍۂ��A�[���Y�͂��̎��M������Y�t���Ă������Ƃł��傤�B

�@�@���łɕt�������Ă����A����[���Y�͗�1891�i����24�j�N8���ɂ͓ǔ��V���Ђ̎ЗF�ƂȂ����V�A�w�ǔ��V���x�̈�ʃg�b�v�Ɂu���{�ɂ�����J�����v���f�ڂ��Ă��܂��B���̘_���̑O�����ɂ́u�И_�Ɋ����č]�̈�l��ς��Ɨ~���v�Ƃ́u�Ѝ��v���t����Ă��܂��B����ɂ܂�1892�N�ɂ́A���x�h��́w�����V���x�Ɂu���䔎�m����ѓY�c�w�m�ɒ悷�v��8

�Ƒ肷��_�����ڂ��Ă��܂��B�����̓������w�����V�F�x�Ɂu�J���҂̐��v���f�ڂ��ꂽ�����Ɗ֘A���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͐������Ă��܂��B

�R.�@�u�J���҂̑g���v�Ƃ̊֘A

�@�u�J���҂̐��v�̕M�҂�����[���Y�Ɛ��肷���ŁA�������ڂ��Ă���̂́A�u�J���҂̐��v�f�ڂ̂Q���O�A�܂薾��23�N9��3���ɔ��s���ꂽ��93���̊����u�����v���̋L���u�J���҂̑g���v�ł��B���̋L���̌�Ɍf�ڂ���Ă���R�_�́u�o�ώG���v�u�C�O�����v�u�������L�v�Ƃ����A�����A�����ɒu�����L���g�ł��B���������āu�J���҂̑g���v�́A�����I�ɂ́A�������̈�ʋL���Ƃ��Ă͖����Ɍf�ڂ��ꂽ�Z���ł��B���łɁw����[���Y�Ƃ��̎���x��38��ł��Љ�Ă��܂����A�ȉ��ɍČf���܂��B

�@�@�@�@�@�J���҂̑g��

������H�̑g���͊��ɐ݂���ׂ��B�R��ǂ����ŐE�H�̑g���A�����҂̑g���͖����݂Ȃ����@���B�����J���҂Ƃ��đg���݂̐Ȃ��҂́A�����ɔV��݂�����炸�B�B�V��݂�ɘJ���҂�ی삵�A�J���҂̒n�ʂ�i�ނ�̌��\��L������A���Ȃّg�������ɏ���Ȃ�B��v��g����݂���Ɨ~���A���g���ɉ��Ē��K�̎����c����A�َ�ɑ��鏈�����c����A�����Ĉ�v�����̉^�����ׂ���B�������{�ƘJ���҂̊W�́A�J���҂̐��͉ߏd�ɔ��āA���{�Ƃ̌��͉ߏd�Ȃ�ɍ݂�B�J���҂͎��{�Ƃ̖��������̂݁A���{�Ƃ̕s�����ȂĂ�����A�������ȂĂ�����A�V�Ɍ��Ē�R����E�C�Ȃ��Ȃ�B�E�C�Ȃ��͌ł����ނȂ��A�J���Љ�Ɍ����Ȃ���Ȃ�B���{�Ƃɑ����l���ȂĂ��A�����ď��������ׂ��炸�B�R��ǂ������̗͂��ȂĂ���A���{�Ɖ����L���B�R�ꋤ��l�͋���������H���N���Ɖ]�ӂɔB����g��ŗ��\���Ɖ]�ӂɔB�����{�ƁA�َ哙���A�s���A�s���A�����̎����A�ׂ��Ɏ���āA�J���҂�ی삷��䂯�̐��͂́A�J���҂ɕ������Ď��ӂ��Ɩ�����Ƃ�]�ނ̂݁B

�@���̋L���́A����[���Y�̎��M�ł��邱�Ƃ����炩�ȁu�E�H���N�Ɋv�ƁA�_�|��L�C���[�h�u�����v�u������H�v�Ȃǂŋ��ʐ��������F�߂��܂��B���́A���́u�J���҂̑g���v�����A����[���Y�ɂ��w�����V�F�x�ւ̍ŏ��̓��e�������̂ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă��܂��B���̓��e���̗p���ꂽ���Ƃɗ͂āA����́u�J���҂̐��v����e�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ƃɂ��ƁA���F�Б����u�J���҂̑g���v�ɓ��e�I�ȐV������F�߁A���̕M�҂ɁA���ڂ����_�e�̊�e�����߂����Ƃ��l�����Ȃ��ł͂���܂���B�u�J���҂̐��v���u�c�ʐ��v�̏ꍇ�̂悤�ȁu�O�����v�Ȃ��Ɍf�ڂ��ꂽ���Ƃ́A�u�˗��_�e�v�ł��������炾�Ƃ��l�����܂��B

�@�@�S.�@���̑��̘_�_

�@�w�����V�F�x�̎А������A����̂悤�Ȗ����̐N�����M�������͂Ȃ��Ƃ����咣�̑��ɂ��A��c�p�����́A�u�J���҂̐��v������[���Y�ɂ���Ď��M���ꂽ���Ƃ��^�킵���A�u�_���s�\���v�ł���Ƃ��āA�R�̋^���悵�Ă����܂��B

�@�@�́A�u�J���҂̐��v�̘_�|���u���{�ɉ�����J�����v�ƈ�v���Ă���Ǝ咣���Ă���B�������u�J���҂̐��v�́A�u���Ƒg���v�i�J���g���j�̋@�\�Ƃ��āA���a�E�ЂȂǕs���̎��Ԃɔ����鋤�ϓI�@�\�ƁA�َ�̈����ɒ�R���邽�߂̃X�g���C�L�@�\�Ƃ������Ă���B��������́u���{�ɉ�����J�����v�́A�u�J���҂̌����v�i�J���g���j�̋@�\�Ƃ��āA��Ɂu�������d�̔O�v�u�ތ��Ď��̕��v�u���~�̔O�v�Ȃǂ�J���҂ɐA���t���鋳��I�@�\���d���������A�J���҂́u������H�v��u�{�C�R�b�g�v�́u���{�Ƃ̗L�͂Ȃ錋���v�̑O�Ɍ��͂������Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B�܂�����ɂ����āA�g���̋��ϓI�@�\�́A�g���̖ړI�Ƃ��ēI�ȁu���ցv�Ƃ���A�u�J���҂̐��v�ɂ�����ʒu�Â��Ƃ͈قȂ�B���̂悤�ɁA���҂̘_�|�͌����Ĉ�v���Ă���Ƃ͂����Ȃ��B

�@���̎w�E�ɂ��Ĕ��_����Ȃ�A�ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�u�J���҂̐��v�Ɓu���{�ɂ�����J�����v�́A���������ɁA�܂����������e�[�}�ŏ����Ă���킯�ł͂���܂���B�_�e�̍ו��ɂ��Ă܂ŁA���҂̘_�|����v���Ă�����A���̕����ُ�ł��B���Ƃ��A������H��{�C�b�R�b�g���A���{�Ƃ̗L�͂Ȍ����̑O�Ɍ��͂������Ă���Ƃ����咣���A�ނ̌����Ō��Ă݂܂��傤�B

�@�@�n���k���l���Ċe���ɉ����鎑�{�ƘJ���ҊԂ̊W�̋ߏ���@����ɁA���{�Ƃ̌������J���҂̌����𐧍ق��J���҂̒n�ʂ��v�X����Ȃ炵�ނ������B�J���҂��˂ĈȂđ�������ۑS����B��̎�i�ƂȂ���������H�y�у{�C�R�b�g�i�J���ҋ������Ĉ�ؑ��ًc���鎑�{�Ƃ̐��Y�i���w����������]�Ӂj�́A���⎑�{�Ƃ̗L�͂Ȃ錋���ɑ��đ����͂�S�����邱�Ƃ��A�p�Ď��{�Ƃׂ̈ɓ�����ƁA�E�H�����ق̋����ɋ��ւ�B���ߎ��ɂ�����ꌻ�ۂɂ��āA�J���Ҍ����̑O�r��卢������͂������B

�u���{�ɂ�����J�����v�́A�u�J���҂̐��v���P�N�߂���Ɏ��M���ꂽ���͂ł��B�����ŏq�ׂ��Ă���̂́u���Ċe���ɂ����鎑�{�ƘJ���ҊԂ̊W���ߏ����@����Ɂv�ł���u���ߎ��ɂ������ꌻ�ۂɂ��āv�ł��B�܂育���ŋ߂Ɍ����ɂȂ����X���Ƃ��āu���{�Ƃ̗L�͂Ȃ錋���v���i�W���Ă��邱�Ƃ�_���Ă���̂ł��B�u�J���҂̐��v�̎��M���Ƃ͈Ⴄ�ɒ��ʂ��āA���������x�����Ă���̂ł��B���Ȃ݂ɁA��1892�N�ɂ́A�A�����J�̃z�[���X�e�b�h���|���ŁA�������|�J���g���̒��������X�g�ɑ��A�o�c�ґ������b�N�A�E�g�����{���ď������A�g����ǂ��o�����A�����J�J���^���j��L���ȏo����������܂����B�[���Y���u���{�ɂ�����J�����v�����M�����̂́A���̂悤�ȋٔ������J�g�Η����ɂ����Ăł����B

�@�@�������ڂ����̂́A�_�|��p��̍ו��ɂ�����܂ł̈�v�ł͂Ȃ��A�u�J���҂̐��v�̘_�|���S�̂Ƃ��āA����[���Y�̑��̘_�e��A�ނ̂��̌�̌����ƁA���������̖������Ȃ������Ȃ̂ł��B

�@��c���̑�Q�̔ᔻ�_�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�A�@�́A�u�J���҂̐��v���A���̌Ăт�����J���҂Ɍ������Ăł͂Ȃ��m���l�Ɍ����đi���Ă���_�ŁA����̎p���Ɓu���S�Ɉ�v�v���Ă���Ƃ����B�������A�J���g���̌�����J���Ҏ��g�ɔC���Ă����ׂ��ł͂Ȃ����R�Ƃ��āA����́u���{�ɉ�����J�����v�́A���{�̘J���҂ɂ�����ϗ����̌��@����������̂ɑ��A�u�J���҂̐��v�́A���{�̘J���҂����_�����N�����i�������Ȃ����Ƃ��w�E����ɂƂǂ܂�A�J���҂̗ϗ����ɂ��Ă̌��y�͂Ȃ��B

�@�A�̑�c���̔ᔻ�_���A�@�ŏq�ׂ����Ƃƕς��܂���B�_�e�ɂ���āA���̎咣�̃|�C���g�̍ו��ɈႢ�����܂��̂́A�����������R�Ȃ��Ƃł��B��̘_�����܂������������Ƃ��J��Ԃ��͂����Ȃ��̂ł��B

��c���̑�R�̔ᔻ�_�́A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B

�B�@�͂܂��A�u��l�v�u�J���ҁv�u�F������v�u�s�K�ɑ����v�Ƃ����p�ꂪ���ʂ��Ă���Ƃ����B�������A�u�J���҂̐��v�ƍ���̕��͂̊Ԃɂ́A�p��̈�v�����s��v�̂ق����ڗ��B�Ⴆ�u�J���҂̐��v���p����u���Ƒg���v�Ƃ�����́A�������̍���̏��_�e�ɂ͌��ꂸ�A�u�J���҂̉�v�u�J���҂̌����v�Ƃ������t������͗p���Ă���B�܂��X�g���C�L�ɂ��āA�u�J���҂̐��v�ł́u��H�����v�̌ꂪ���p����Ă���̂ɑ��A����͈�т��āu������H�v�̌��p���Ă���B

�@����ɑ��鎄�̃��v���C�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�������ɁA����́u���{�̘J�����v�ł́u���Ƒg���v�Ƃ�������g���Ă��܂���B���������̉ӏ��A���Ƃ��u�E�H���N�Ɋv�ł́A�u����������ɂ��ē��Ƒg���͑g�D���ׂ����v�ƁA�u���Ƒg���v�̌���g���Ă��܂��B�܂��u�J���҂̐��v�ł́A�u��H�����v�Ɠ����Ɂu������H�v�̌���g���Ă���̂ł��B

�@�p����߂����c���̔ᔻ�ɂ����āA�������ƂȂ�̂́A�u�J���҂̐��v�̏ꍇ�A�f�ڂɍۂ��āA�h���ҏW�҂ɂ����M������������ꂽ�\��������߂č������������Ă��邱�Ƃł��B����[���Y�́A���Ȃ�u�c���v�Ƃ����ł��낤�ӏ����A�����ς�u�����v�̌��p���Ă��܂����B����͈�т�������[���Y�̕��͂̓��F�ł��B�u�J���҂̐��v�Ɠ���M�҂����M�������̂ƍl������u�J���҂̑g���v�ł́A�c���̌�͂Ȃ��A���ׂāu�����v���p�����Ă��܂��B����́u�J���҂̑g���v���A�G�������̋L�����f�ڂ̒Z���ŁA���e�����̂܂g��ꂽ����ł��傤�B����ɑ��u�J���҂̐��v�́A�А����Ɍf�ڂ��ꂽ�_���ł��B���̏ꍇ�A�h���ҏW�҂ɂ����M���������������Ƃ́A�e�Ղɑz������܂��B��J���҂̐���ł́u�匋���v�Ƃ���������Łu�����v�̌ꂪ�g���Ă��܂����A���ɂ͢������͂Ȃ��A�����ς�u�c���v���p�����Ă��܂��B����͂����炭�A�ҏW�҂��A�u�����v�Ƃ�����͓��{��Ƃ��ďn���Ă��Ȃ��ƍl���A�������������炾�낤�Ɛ�������܂��B�u�匋���v�͕����ꂾ����c�����̂ł��傤�B�u�J���҂̐��v�́u�c���v�̉ӏ������ׂāu�����v�Ɠǂݑւ���ƁA�u�����v�̕������R�ł���Ɗ�������ӏ�������܂��B���Ƃ��u��҂̋��҂ɒ�R����́A��҂̗͂�c������̊O�Ȃ��̂݁v�Ȃǂ́A�u��҂̗͂���������̊O�Ȃ��̂݁v�Ƃ����������͂Ƃ��Ă͎��R���Ɗ����܂����A�@���ł��傤�B

�@�@�S�̂Ƃ��āA�p���_�|�Ɋւ����c���̔ᔻ�́A���������u����T���v�I�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�T.�@����

�@�Ŋ��ɁA�����炩�炨�f�����������Ƃ�����܂��B�u�|�z�O�����M���v���Ƃ����c���́A�O���̂ǂ̘_�e�A���邢�͘_�e�Q�������āA�ނ��u�J���҂̐��v�Ɗ��S�Ɉ�v����咣��ێ����Ă����Ƃ��l���Ȃ̂ł��傤���H�@���́A�p��A�_�|�ȂǁA���܂��܂ȖʂŁA�w�Z�����ɗv������Ă��鐅�������|�z�O����i���A����Ƃ��������������������Ƒ����܂��B

�@�@�����Ɨ����Ɍ��킹�Ă��������A�w�Z�́u�ᔻ�v�̍����́u�q�J���҂̐��r�|�z�O�����M���v�ł����A���̎咣�́u���x�h��،��v�ƍ��X�ؕq�_���̂Q�Ɉˋ�����Ă��܂��B�������A���̂Q�_�̘_�e�́A�u�|�z�O�����M���v��_���邽�߂̏o���_�Ƃ͂Ȃ蓾�Ă��A���̂܂܁u�؋��v�Ƃ��Ďg�����������L���Ă͂��܂���B��c�p�����́u�ᔻ�v�́A���j�Ȋw���v������Œ���̎j���ᔻ���ɁA����̔��f�����������Ƃ́u�v�����݁v�ŋc�_��i�߂Ă����܂��B���������葱����̖�肪���������Ƃւ̎��o��������ł��傤���H�@�u�ᔻ�v�̂��߂ɂ́A�܂��u�|�z�O�����M���v���������Ƃ��K�v�������̂ł͂���܂��H

�y���z

���P�@��c�p���w���{�Љ���`�̌`�� �� �ЎR���Ƃ��̎���x�i���{�]�_�ЁA2013�N���j188�`189�y�[�W�B�܂������̃u���O�s���t�ւ�t�ɂ��u�J���҂̐��v�̕M�҂ɂ����Ƒ肷��ꍀ�ŁA�����ł́u�ᔻ�v���Ę^���Ă���B

���Q�@�Ɖi�O�Y�u�w�����V�F�x�����̎v���o�v�i�s���F�Ўv�z���w�p���t��1���w���x�h��E���F�ЊW�����W�x1986�N12���A�O�ꏑ�[���ɕt���ꂽ�w���� �V�x�����j

���R�@��c�p���w���{�Љ���`�̌`�� �� �ЎR���Ƃ��̎���x�i���{�]�_�ЁA2013�N���j188�`189�y�[�W�B

���S�@�s�����Ł@�����V�F�@�ʊ��t���u�Аl���Ȋw�������ҁw�����V�F�������x�i���������A1968�N���j�B

��5�@�s���F�Ўv�z���w�p���t��ꊪ�w���x�h�����F�ЊW�����W�x�i�O�ꏑ�[�A1986�N���jp.71�B

���U�@����[���Y���@�哇���E��v�Җ�w�������{�J���ʐM �� �J���g���̒a���xpp.245-276�B�Ȃ��A�w����[���Y�Ƃ��̎���x��36��u���{�ŏ��̘J���g���_�v�@

���V�@���㏑�App.277-288�B�Ȃ��w����[���Y�Ƃ��̎���x��37��u�ǔ��V���̎ЗF�Ƃ��āv�Q�Ɓ@

���W�@���㏑�App.289-293�B

�y�NjL�z

�@�{�e���f�ڂ�����A�M�҂����˂Ă���咣���Ă����u�q�J���҂̐��r����[���Y���v�͌��ł��邱�Ƃ����������B���̌o�܂ɂ��ẮA�u�Ăё�c�p�����ɓ����� �� �q�J���҂̐��r�̕M�҂͒N���E�O�_�v���Q�Ɗ肢�����B���̌��ʁA����[���Y���ɗ��{�e�͑S�����Ƃ肳����B�������A�{�e�͑�c�p�����Ƃ̘_���̉ߒ��Ŏ��M�������̂ł��邩��폜�͂����A�{����W�ւ̌f�ڂ͌p������B

�k2018�N�X��12���@�L�l

|