《編集雑記》16 (2007年1月〜12月)

新年最初の雑記は、ちょっと嬉しい話です。高野房太郎・岩三郎兄弟が生まれた長崎・銀屋町の町名が、今月9日に復活したのです。7年前、2000年1月に執筆を開始した『高野房太郎とその時代』の冒頭で、私は次のように書きました。

高野房太郎は、「明治」が誕生したまさにその年、つまり明治元年、長崎は銀屋町18番地に、父高野仙吉、母マスの長男として生まれました。残念ながら、いま長崎を訪ねてもこの銀屋町という、銀細工職人が多く住んでいたことに由来するいかにも職人町らしい趣のある町名は残っていません。長崎くんちの鯱太鼓の山車と「銀屋町教会」にその名をとどめているだけです。由緒ある地名を惜しげもなく投げ捨ててしまった東京ほどひどくはありませんが、長崎も町名を変えています。かつては街路に沿ってその両側をひとつの町名で呼んでいたのに、1966(昭和41)年にブロック単位に改められ、銀屋町の大部分は古川町に吸収合併されてしまったからです。

この「銀屋町」の名が、地元住民の熱心な運動によって、このほど復活しました。住居表示で抹消されてしまった旧町名の復活は、金沢市に先例があるだけ、全国的にみても数少ない事例です。金沢の場合は市当局が積極的で「金沢市旧町名復活の推進に関する条例」まで制定し、すでに7つの町名が復活しています。

これに対し、長崎の場合は旧銀屋町の住民の熱意が市を動かし、隣の東古川町とともに旧町名への復帰を果たしたのです。町名復活に至る経緯は、この運動を中心的に進めてきたサイト《蘇れ銀屋町》に詳しいので、ご参照ください。

長崎の町名は、1966年までは、同じ街路の両側をひとつの町とする、日本では珍しい住居表示を採用してきました。いつも顔をあわせている「向こう三軒両隣」が同じ町に属するというのは、本来ごく自然な仕組みだったはずですが、郵便配達の便宜などのために、街区(ブロック)単位に改められてしまったのでした。

幸い銀屋町の場合は、諏訪神社の大祭《くんち》に「踊り町」として参加するという住民の繋がりがあり、旧町名で自治会も存続していたことが、今回の町名復活の推進力となりました。旧町名復活に努力された住民各位の努力に敬意を表し、御祝いを申し述べたいと存じます。房太郎・岩三郎兄弟や上野彦馬ら、銀屋町出身の諸先輩もさぞ喜んでいることでしょう。〔2007.1.22記〕

1907(明治40)年2月4日朝、一団の坑夫が、足尾銅山・通洞坑の坑内見張所を襲撃しました。これが日本史上、労働争議にはじめて軍隊を出動させることになった〈足尾暴動〉のきっかけでした。ちょうど100年前のことです。

この見張り所襲撃は、当時、通洞坑を中心に影響力を広げつつあった労働組合「大日本労働至誠会」を一掃することを狙い、飯場頭によって仕組まれた〈でっち上げ〉の疑いが濃いものです。しかし、日ごろから、坑夫(採鉱夫)の間では、賄賂をとって賃金の査定にえこひいきをする〈役員=職制〉への怒りが強かったため、これを機にその不満がいっきに爆発し、〈役員〉を追い回して日ごろの鬱憤を晴らす〈報復〉的行動が、坑内のあちこちに飛び火しました。5日、6日と、制裁行動は坑外にまで拡大し、事務所や役宅(職員住宅)を打ち壊すなど、労働者の怒りは鉱業所幹部社員へも向けられました。さらに野次馬的に暴動に加わった人びとが〈倉庫〉を襲って酒を奪って飲み、放火するなど〈暴動〉は全山に広がりました。栃木県内各地から集められた警察も手を出すことができず、2月7日に高崎から陸軍連隊が出動してようやく鎮圧したのでした。

〈足尾暴動〉は1955年に私が大学の卒業論文のテーマに選んだ時から、1988年に『足尾暴動の史的分析──鉱山労働者の社会史』と題する本にまとめあげるまで33年間かかわって来た研究対象です。取り組み始めた時は、まだ事件後半世紀に満たない時期で、大日本労働至誠会の指導者だった南助松氏夫妻はまだご存命でした。

研究生活をはじめてから半世紀、いろいろなテーマを手がけて来ましたが、〈足尾暴動〉がいちばん長い時間をかけて取り組んできた研究課題です。それだけに、足尾暴動100周年には感慨ひとしおのものがあります。それを形にも残しておこうと、『足尾暴動の史的分析』の第2章のふたつの補論と第3章の英訳を、本著作集に掲載しはじめることにしました。同書の序章、第1章、第2章、終章は英訳されThe Ashio Riot of 1907:A Social History of Mining in Japan として、暴動90周年に当たる1997年にデューク大学出版部から刊行されています。しかし『足尾暴動の史的分析』の第2章補論(「足尾銅山における囚人労働」ほか)と第3章「足尾銅山における労働条件の史的分析」は、英文版編集の段階で省略することで合意しました。議論が込み入っており、分かり難いというのが理由です。第3章は筆者自身が手探りで作業を始め、一つの疑問を解くと次の疑問が生まれ、それを解くとまた次の疑問が生まれるというジグザグの研究過程をたどっているので、とっつき難いことは確かです。しかし、他の章が、書き始める前から結論があらかじめ見通せていたのに対し、第3章は、書きながら、最初は予想もしていなかった新たな発見がいくつもありました。あえていえば、考古学の発掘のようなところがあったのです。長い時間をかけて史料を集め、それを読み解く根気を必要とする一方、これまで気づかずにいた問題や事実を見出す「発見の喜び」に満ちたもので、私にはとりわけ愛着のある章です。とっつき難いところはあっても、内容的に理解困難なものだとは思いません。そこで今回は、この英文版で削除された箇所をこのサイトで公開しようと考えたのです。今のところはまだ「はじめに」だけをAn Historical Analysis of Working Conditions at the Ashio Copper Mine,Introductory Remarksとして掲載しただけですが、追々追加して行くことにいたします。

〔2007.2.7記、2.28追補〕

今月13日から18日にかけて長崎へ行って来ました。長崎行きはこれで3回目ですが、最初は学会出席のため、2度目はほとんど観光旅行でした。今回、長崎は旧正月の「ランタン・フェスティバル」直前で、町中いたるところに提灯が掲げられ、祭りの雰囲気を盛り上げていました。しかし、私の方は観光抜きの調査旅行、研究旅行に終始しました。

とはいえ、調査に大きな期待を寄せていたわけではありません。高野一家が長崎を去ったのは1877(明治10)年、130年も昔のことです。今となっては、新たな発見は困難だろうと予想していました。ただ『高野房太郎とその時代』で約束していますから、せめて、高野房太郎・岩三郎の生家の所在地くらいはきちんと調べたいと考えていました。もちろん、あわよくば高野家に関する新史料を発見できるかもしれないと、かすかな期待もいだいていたのですが。

結論から言えば、高野房太郎・岩三郎兄弟の生家の所在地を確定するという、最低限の目標は達成しました。それも、これまで一般に伝えられてきた生家の位置が間違っていたことも判明しました。すなわち、従来、唯一房太郎の生家の所在地についてふれていたのは『長崎労働組合運動史物語』ですが、そこでは「銀屋町18番地」は、現在の「古川町3番24号付近」と述べた上で、古老の話として「本当の18番地は古川町8番33号付近」であったと記しています。しかし実際は、そのどちらでもありませんでした。これだけでも、長崎まで行った甲斐があったというものです。

実は、東京にいても生家の所在地くらい分かるのではないかと、前々から長崎の地図を探して来ました。インターネットで『地図で見る長崎の変遷』と題する地図セットがあることを知り「明治・大正・昭和・平成の4代120年余の歴史が読める」と謳われていたので、「これこそ探していたもの」と大喜びで取り寄せてみました。しかし7枚の地図はすべて地形図で、明治時代の戸番は記されていませんでした。

そこで国会図書館の地図室に出かけ、長崎の市街地図をチェックしました。ここには、ゼンリンやブルーマップの住宅地図があり、現在の住所は詳しく分かりました。また、1954(昭和29)年発行の『日本商工業別明細図』で「銀屋町14」にあった店の位置が分かり、生家の所在地が「古川町3番24号」ではあり得ないことだけは確認しました。しかし、古川町に変わる前の銀屋町の番地を記した地図がなければ、場所の特定はできません。かくなる上は現地で調べるほかないと、今回の長崎行きになった次第です。

第1日目、まず現地へ足を運びました。前々回の《編集雑記》で記したように、今年1月9日、40年ぶりに銀屋町の町名が復活しました。まだ1ヵ月ちょっとしか経っていませんから、当然のことながら、現在市販されている長崎市街図に銀屋町の名はなく、古川町のままです。しかし、銀屋町は、観光名所のひとつ中島川にかかる・眼鏡橋を目印にすればよいので、すぐ分かりました。「眼鏡橋」の隣、ひとつ川下に架かっている石橋が「袋橋」です。この袋橋の左岸から寺町通りを横切っている約260メートルほどの通りの両側が「銀屋町」なのです。銀屋町対岸の袋橋の袂には「上野彦馬生誕地」のモニュメントがたっていました。右の写真がそれです。この像の側から橋を渡って、銀屋町の通りを袋橋から寺町の方向に150〜160メートル歩くと、左側に「上野彦馬生誕之地」のプレートがあるのを見つけました。昨年建てられたばかりのもので、「銀屋町」への町名変更が決まった後に設置されたらしく、現住所はすでに銀屋町になっていました。

このプレートを読んで驚きました。なんと上野彦馬の生家は「銀屋町16番」だったのです。房太郎の生家は「銀屋町18番」ですから、高野家と上野家は、隣か、一軒おいた隣に住んでいたわけです。もっとも、彦馬の代になると、彼は日本最初の商業写真館である《上野写真局》を、中島川上流の沿岸に設けていますから、房太郎兄弟が上野彦馬の家族と顔をあわせる機会は限られてていたと思われますが。

ここで目についたのが、すぐ傍の電柱にくくりつけられていた標識でした。「銀屋通り16」と記されています。上野彦馬の生家の住所は「銀屋町16番」ですから、これこそ旧い番地を記した案内標識に違いないと思い、嬉しくなりました。この発見に勢いをえて、今度は「銀屋通り18」の標識を探したところ、すぐ見つかりました。上野彦馬生家跡から寺町の方向に、さらに20メートルほど行ったところの佐川急便の事務所脇の電柱にありました。「しめしめ、これこそ昔の〈銀屋町18番〉の場所だったに相違ない」、そう考えて何枚も写真を撮りました。しかし、この推測は間違っていました。

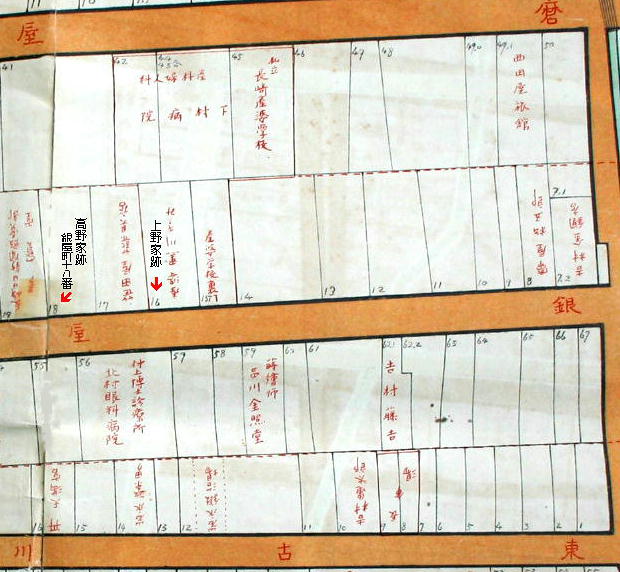

間違いが分かったのは、長崎県立図書館の郷土課で、1919(大正8)年発行の『長崎市地番入分割図』を見た時でした。戸番まで記されているこの地図ではっきりしたのは、銀屋町1番は、銀屋町の北東側の家並み、つまり袋橋から寺町に向かって歩くと左側、その寺町通りを越えた一角に始まっていることでした。つまり、道の北東側では寺町に近い方が数字が若く、袋橋方面へ向かうにつれて数を増していたのです。36番が最後で、今度は道の西南側を袋橋側から寺町方向に増えて行き72番で終わっています。こうなると「銀屋通り16」より晧臺寺寄りにある「銀屋通り18」の標識が「銀屋町18番」を示すものではありえません。

この疑問が解決したのは、長崎市役所の都市計画総務課住居表示係を訪ねたからでした。ここでは、住居表示の変遷に関する各種の図が保管されており、問題の旧「銀屋町18番」は、現在の「銀屋町3番15号」の「銀屋町ガレージ」の左半分、つまり袋橋寄りの半分が「旧銀屋町18番」に当たることがすぐ分かりました。「銀屋町ガレージ」は今年の1月8日まで「古川町8番31号」でした。ですから、「古川町8番33号」付近とした『長崎労働組合運動史物語』が伝える古老の話も、ほんの僅かですが間違っていたわけです。 なお、「古川町8番32号」は欠番でしたが、これはもともとは31番と32番という2筆の土地を、一括して使っているからでしょう。あえていえば、この欠番こそ、その昔、高野家があった場所なのです。つまり、欠番で実際には存在しない、旧「古川町8番32号」、現在は「銀屋町3番16号〔これも欠番です〕」が、房太郎の生家跡ということになります。 なお、「古川町8番32号」は欠番でしたが、これはもともとは31番と32番という2筆の土地を、一括して使っているからでしょう。あえていえば、この欠番こそ、その昔、高野家があった場所なのです。つまり、欠番で実際には存在しない、旧「古川町8番32号」、現在は「銀屋町3番16号〔これも欠番です〕」が、房太郎の生家跡ということになります。

ちなみに、これも市役所で教えられて分かったのですが、「銀屋通り」の標識は、仮に欧米風に街路に距離に応じて番地を振ったらどうなるかを実験的に示したものだそうです。つまり「銀屋通り16」は、袋橋を起点に160メートルの場所であり、「銀屋通り18」は180メートルの場所であることを示しているのです。道の左右で偶数奇数を使い分けていたのも、欧米風に決めればこうなるという例示でした。上野彦馬誕生の地の「銀屋町16番」が、偶然にも袋橋から160メートルの地点にあったため、この標識を旧番地をしめすものと誤解したというわけです。

標識と言えば、銀屋町には、現在の「銀屋町」の番地標識もありましたが、それと同時に古川町時代に掲げられていた「旧町名 銀屋町」という標識も、いくつか残されていました。町名復活を望む住民の思いが、こうした標識を掲げさせたものでしょう。

最後に、高野房太郎生家跡の現状を見ておきましょう。下の写真がそれです。駐車場ですから、なんとも殺風景なものです。吹き抜けのL字屋根の下に何台か車がとまっている辺りが高野房太郎の生家があった位置になります。

〔2007.2.28記、4.18補訂、画像追加〕

前回、長崎旅行の目的を述べた際に、「あわよくば高野家に関する新史料を発見できるかもしれないと、かすかな期待もいだいていたのだが」と記しました。その「あわよくば」の舞台として期待していたのは、お寺です。ご承知のように、徳川時代、人びとは「宗門改帳」への記載が義務づけられていました。各人が、それぞれの檀那寺に檀家である旨を記録しておく仕組みです。もともと、キリシタン禁令を徹底させることが狙いで作られた制度ですから、長崎のようにキリシタンと関わりの深い町では、まず間違いなく作成されていたはずです。

「かすかな期待をいだいていた」もうひとつの理由は、長崎の高野家から一番近いお寺が曹洞宗の海雲山晧臺寺であることでした。実は、房太郎の母は「仏教の禅宗の信仰を強く抱いてゐた」と岩三郎が語っていますし、東京に移住した高野家は、新たな墓地を駒込の諏訪山吉祥寺に設けています。吉祥寺も晧臺寺と同じ曹洞宗の名刹ですから、おそらく長崎時代の高野家の菩提寺は晧臺寺であったに相違ないと考えたのでした。

「かすかな期待をいだいていた」もうひとつの理由は、長崎の高野家から一番近いお寺が曹洞宗の海雲山晧臺寺であることでした。実は、房太郎の母は「仏教の禅宗の信仰を強く抱いてゐた」と岩三郎が語っていますし、東京に移住した高野家は、新たな墓地を駒込の諏訪山吉祥寺に設けています。吉祥寺も晧臺寺と同じ曹洞宗の名刹ですから、おそらく長崎時代の高野家の菩提寺は晧臺寺であったに相違ないと考えたのでした。

この推測に間違いはないと思うのですが、残念ながら期待は裏切られました。晧臺寺に宗門改帳は残されていなかったのです。また、高野姓の墓地についても尋ねてみましたが、カラスミ製造で有名な高野屋のほかには高野姓の墓地はないようでした。隣の大音寺でも高野姓の墓を探してみましたが、見つかりませんでした。

宗門改帳などは文書館に保存されている可能性もあるので、長崎歴史文化博物館を訪ね、資料閲覧室で調べてみました。残念ながら、ここにも保存されていないことが分かりました。「かすかな期待」は消え、高野家のルーツを探る手がかりは得られなかったのです。

しかし、晧臺寺の裏山である風頭山の麓に広がる古くからの墓地を見てまわるうちに、江戸時代の長崎の町民の豊かさを肌で感ずることが出来ました。これまで、東京の墓地を見た経験では、江戸時代の庶民の墓はいずれも小さな墓石で、それが狭い墓域に肩寄せ合うように並んでいるのが普通でした。しかし長崎の場合は町家でも広い墓域を擁し、墓石も立派なものが少なくありません。また中国の影響からか、金文字の墓石もあちこちで目につきました。上野彦馬家や唐通詞など町役人層の場合は、広い墓域に歴代の墓石が林立しているのが印象的でした。この墓地の間を縫うように風頭山につながる幣振坂を、凧をもってかけ登る房太郎・岩三郎兄弟の姿を想像しながら、いまは公園になっている風頭山の山頂から長崎の港と街を眺めました。風頭山は、長崎名物のハタ揚げで知られた場所で、ここは房太郎少年らの遊び場だったに違いありません。

やむをえず長崎で最後に試みたのは、房太郎の母マスの実家・山市家の所在地跡の探索です。問題はその住所で、高野家の戸籍簿ではマスは「長崎県下八坂町山市安平長女」と記されているだけで、番地が記録されていないのです。ただ幸いなことに、1897(明治30)年の『高野房太郎日記』の巻末にある「住所録」に、「長崎市八坂町26番戸山市長重」と記されています。住所録には、ほかに山市の姓はありませんし、八坂町の住人もいませんから、長重がマスの実家・山市家を嗣いだ人物であると見て間違いないでしょう。

すでに銀屋町の高野家跡の探索で経験を積んでいましたから、山市家の旧所在地を探すのは比較的短時間ですみました。とはいえ、八坂町は住居表示の際に整理され、鍛冶屋町と油屋町に分かれてしまい、今の長崎市には残っていない町名ですから、その点での難しさはありましたが。

1919(大正8)年の『長崎市地番入分割図』やブルーマップで調べた上で、さらに長崎市都市計画総務課住居表示係で教えていただいた結果、旧「八坂町26番戸」は、現在の「鍛冶屋町7番1号」であることが判明しました。現在は空きビルになっており、「テナント募集」の看板が出ていました。

ここは、崇福寺と八坂神社の門前で、しかも角地ですから、きっと商売には向いた場所だったことでしょう。また、銀屋町の高野家からなら、寺町通りを通れば一本道で、それも200〜300メートルといった距離であることも分かりました。これなら子供の足でも5分そこそこ、房太郎・岩三郎の兄弟も、母の実家に入り浸っていたに相違ありません。

〔2007.4.24〕

すっかりご無沙汰いたしました。《編集雑記》は「月報」と銘打っている手前もあり、毎月1回は書くつもりでいるのですが、諸事情で、たいへん間が空いてしまいました。今回の《雑記》も5月には書き始めたのですが、途中で頓挫、まことに申しわけのない次第です。猛暑の夏がようやく峠を越したこともあり、やや気力を回復、書き継ぐことにしました。

3年前、この《編集雑記》に「生き返った『横山源之助全集』」と題する小文を書きました。版元の倒産で中断を余儀なくされた『横山源之助全集』の出版が再開されたことをお伝えしたものです。企画をたて刊行を開始した社会思想社各位の出版人として高い志と、法政大学出版局が本全集の意義を高く評価し、厳しい出版事情にもかかわらず刊行を決断したことで、2つの出版社による継承出版という、きわめて異例の共同作業が実現したのでした。

その『横山源之助全集』が、2007年4月6日に最終配本となる「別巻2」を出し、無事に完結しました。社会思想社による第1回配本『日本の下層社会』が出版されたのは2000年10月のことでしたから、足かけ7年の大事業です。もちろん、これは直接出版に要した期間で、編者の立花雄一氏にとっては、半世紀余をかけた文字どおりのライフワークでした。これによって、日本が誇るジャーナリスト、貧困問題研究の先駆者の全容を解明する土台が出来たわけで、まことに意義深いものがあります。この機会に、立花雄一氏、社会思想社時代から全11巻の編集作業を直接担当された金沢清氏、さらにお二人を支えた社会思想社、法政大学出版局の関係者各位のご努力に、心からの敬意を表したいと思います。上掲の写真で帯のある3冊が社会思想社の刊行、他は法政大学出版局刊行分です。

明治のジャーナリストと言うと、徳富蘇峰や三宅雪嶺、陸羯南、あるいは幸徳秋水といった名文をもって鳴る政論記者の名がすぐ思い浮かびます。しかし、同じ「ジャーナリスト」でも、横山源之助は彼らとは異なるタイプの記者でした。論説委員的な記者ではなく、取材をもとに埋もれた事実を発掘報道し、記録するライターでした。その意味で現代の新聞記者の多くと共通する性格をもった記者であり、ノンフィクション作家の先駆でもありました。さらに『日本の下層社会』刊行前後には、労働組合期成会の機関紙的存在『労働世界』の寄稿家として、社員をしのぐ中心的な執筆者として活躍した労働運動家でした。さらに、忘れてはならないのは、公的調査の白眉として評価が高い『職工事情』の「調査嘱託」として縁の下の力持ちの役割を果たしていることです。これまで刊行された多くの『職工事情』復刻版の「改題」では触れられていませんが、私は『職工事情』中で、もっとも光彩を放っている「付録」編は、横山源之助が担当したものに相違ないと推測しています。いずれ機会があれば、この点を論じてみたいと考えています。

晩年の横山源之助は、筆一本で世を渡るためもあって、今でいえば雑誌のトップ屋的役割も果たしました。その背景には、横山源之助が人物論を好んでいた事実があります。横山源之助というと『日本の下層社会』の著者として、一般には貧困問題の記録者、研究者としての側面が強く印象づけられています。もちろんそれはそれで間違いではないのですが、彼の本領は人物論にありました。この事実は同時代人には認識されていました。岡野知十は「横山君は、暇さえあればアノ男はドンな人物であらう、コンな奴かしらん、イゝヤかういふ癖の人であらうト、夫から夫と親疎大小を問はず、人物鑑賞が道楽のやう」だと指摘しています。また内田魯庵は、彼の「犀利なる観察力」を高く評価すると同時に「君の人物評は一種の芝居也。幾多の英雄才人怪物変物皆君の傀儡となって躍って躍って躍り抜くが如し。横山君の芝居を見るやうな小説を読むやうな人物評は蓋し文壇の珍」と述べています。『凡人非凡人』という人物論をテーマとする書物の著者に対する評価です。

ところで、この横山の「人物鑑賞」癖は、どうも生来のもののようで、すでに『日本之下層社会』時代にその一端が示されています。同書に収められた「北陸の慈善家」「大阪の慈善家」をご覧いただければ、私の意味するところは分かっていただけましょう。また、『日本の下層社会』の筆者としては自然なことですが、彼の人物評の特色は、無名の人びと、世に知られていない人びとに執着した点にあるようです。彼の文章によって、辛うじて後世に名を残した無名の人びとは少なくありません。もうひとつ彼の人物論の特色は、新聞記者的な取材によって執筆されたものが少なくないことでしょう。対象人物に直接会い、その生涯について訊ね、その面談の際の相手の風貌や口調までを生き生きと伝えています。

彼の論稿の一部は『内地雑居後の日本』や『日本之下層社会』をはじめ、『養蚕と製絲』『海外活動の日本人』『怪物伝』『明治富豪史』『凡人非凡人』『南米渡航案内』『南米ブラジル案内』という9冊の本にまとめられ、今では『南米ブラジル案内』を除き、すべて国会図書館の《近代デジタルライブラリー》で読むことが出来ます。

しかし、これらの本は、いずれも過去に新聞、雑誌に掲載された論稿をもとにまとめられたもので、書き下ろしではありません。また書物に纏められなかった論稿も少なくありません。当然のことながら、横山源之助について、とりわけその文業の全貌を知るには、初出の新聞雑誌を博捜し、その署名のある文章だけでなく、ペンネームや無署名で書かれた文章を探し出す必要があります。立花雄一氏は生涯をかけてこの作業を続け、ペンネームや無署名の文章も調べ、解説のほか初出と書物との異同を明らかにするなど注釈を加え、この全集を纏め上げたのです。全集編集の最終段階で、『労働世界』に収められた「半如夢」のペンネームが横山のものであることを突き止め、日鉄ストを描いた「不平党」を発掘、これが日本のプロレタリア文学の先駆的作品である事実を明らかにしたのでした。

この機会に、全国の図書館、とりわけ地域の図書館が、この全集を買い求めてくださることを願っています。ここに収録された文章のなかから、あなたの地域にゆかりのある、埋もれた人びとの、思いがけない業績を知る喜びを味わえるでしょう。

〔2007.8.30記〕

今日、2007年9月25日は、本著作集の刊行開始10周年にあたります。毎年、この時期には、何ごとか新しいことを付け加えるように心がけて来ました。この《編集雑記》も2周年を機に始めたものですが、ほかにもトップ・ページの模様替えをはかったり、ある時はBGMを加える、またあるときは縦書きファイルの制作を開始するなど、その都度さまざまな試みを行っています。

そうした企てについては、何回かこの《編集雑記》で取り上げてきました。以下がその一覧で、お暇の折にでもお目通しいただければ幸いです。なお4周年が欠けているのは、ちょうど1年間のアメリカ滞在中で、しかも9・11を現地で見聞した直後でもあって、書きもらしたものです。

- 刊行開始2周年

〔1999.9.25〕

- 刊行開始のころ ─ 本サイトの作成経過(1)

〔1999.9.25〕

- 編集者・校正者の役割 ─ 本サイトの作成経過(2)

〔2000.3.18〕

- 色はいろいろ ─ 本サイトの作成経過(3)

〔2000.4.1〕

- この1年 ─ 刊行開始3周年にあたって

〔2000.9.26〕

- 刊行開始5周年

〔2002.9.25〕

- 刊行開始6周年

〔2003.9.25〕

- 刊行開始7周年 ─ 縦書き表示に挑戦

〔2004.9.21〕

- 刊行開始8周年 ─ 『高野房太郎とその時代』完結へ

〔2005.9.25〕

- 刊行開始9周年

〔2006.9.25〕

今回は、トップページでも記したように英文論稿の充実を図ることにしました。もともと私の研究テーマのひとつは「日本の労使関係の比較史的検討」ですが、そこで気づいたのは、西欧中世のギルドの伝統が、近現代の労働組合運動に、さらには資格重視といった仕事のあり方にまで大きな影響を及ぼしている事実でした。もともとは日本の研究者に向けて論文を書いているなかで発見した論点ですが、欧米の研究者が、こうした問題の重要性を知らずにいる点が気になっていました。本サイトもせっかく「World Wide Web=世界規模の網」の結び目のひとつとして、海外と繋がっているのですから、こうした発見を単に国内に向けて発信するだけでなく、世界の人びとに読んでいただけるようにと、英文サイトの充実を図ることにしました。幸い、三十数年来の親しい友人であり、『足尾暴動の史的分析』の翻訳者のひとりであるテリー・ボードマンが力を貸してくれることになったので、非日本語圏の読者にも関心をもっていただけそうな文章を英訳、掲載することにしました。

実を言うと、この1年間は本サイトに連載してきた『高野房太郎とその時代』を活字本にするための改訂作業に時間をとられ、ホームページに費やす時間はだいぶ少なくなっています。そのため、せっかくご好評をいただいている『食の自分史』も「ばんかぜり」1本を書いただけでした。これからは、もう少し気軽に読んでいただける文章も増やそうと考えています。その一環でもありますが、一昨年暮に胃の3分の2強を摘出したことで、食習慣が激変しました。その体験を『食の自分史・第二部 小胃期』として書いてみようと思い立ちました。こちらにも、おつきあいいただければ幸いです。

〔2007.9.25〕

|